「学術会議の独立性」を市民で守ろう ~会員任命拒否理由の情報公開訴訟~ Protect the Independence of the Science Council of Japan by the Public- Lawsuit for Information Disclosure for Reasons of Rejections of SCJ Member Appointment

2020年10月、内閣総理大臣は、日本学術会議が推薦した105名の学者のうち6名の任命を、理由を明らかにせず拒否しました。政府からの「独立」が法に明記されている学術会議の歴史上初めてのことでした。1162名の法律家と拒否された6名は、政府に対して任命拒否の理由を記した文書の公開を請求しましたが、政府は「不存在」を理由に不開示を決定。私たちは取消と国家賠償を求め、訴訟を提起しました。 In October 2020, the Prime Minister of Japan rejected 6 out of 105 candidates recommended by the Science Council of Japan (SCJ) without justification. This was the first rejection in SCJ’s history, despite its legal independence from the government. In response, 1162 legal scholars and the six rejected candidates asked the government to disclose the reasons. However, the government refused, claiming the document “does not exist.” A lawsuit was filed to overturn the non-disclosure decision and request state compensation.

はじめに

2020年10月、内閣総理大臣は、日本学術会議が会員候補者として推薦した学者105名のうち6名の任命を、理由も明らかにせず拒否しました。学術会議は、政府から独立して職務を行う組織であり、任命拒否は前代未聞のことでした。

そこで、1162名の法律家と任命拒否された6名が、任命拒否の理由がわかる行政文書の情報公開請求をしましたが、政府はそんな文書は存在しないと「不開示」決定をしました。

しかし、公文書管理法は、政府の重要な判断について文書の作成・保存を義務付けており、文書の「不存在」はあり得ません。

そのため、国に対し、違法な不開示決定の取消と国家賠償を求めて、この訴訟を起こしました。

民主主義にとって必要不可欠な情報の公開と、市民のためにこそ重要な学術会議の独立性の維持をめざす訴訟です。

これまでの経緯

(1) 2020年10月1日 任命拒否

この訴訟の発端は、2020年10月1日、当時の菅義偉内閣総理大臣が、日本学術会議が会員候補者として推薦した105名のうち、6名の研究者を任命しなかったことです。

内閣総理大臣による任命拒否は、日本学術会議史上初めてのことでした。

(2) 2021年4月 情報公開請求・保有個人情報開示請求

この任命拒否について政府の説明責任を追及するため、2021年4月26日、1162名の法律家が政府(内閣官房や内閣府の部署)に対して、6名を任命拒否した根拠や理由がわかる行政文書などの情報公開請求をしました。

この情報公開請求とほぼ同時に、任命拒否された6名も、2020年の学術会議会員の任命について、自分に関して行政が保有している一切の個人情報の開示請求をしました。

(3) 2021年5~6月 「不開示」決定

2021年6月末までに、これらの請求の結果が出揃いました。

内閣官房は、請求した全ての文書について、「そのような文書は存在しない」という理由で「不開示」としました。

内閣府への情報公開請求では、一部の文書を黒塗りだらけの形で開示しましたが、任命拒否の根拠・理由のわかる文書については、やはり文書が「不存在」という理由で「不開示」としました。

内閣府への個人情報開示請求では、文書があるかないかすら回答を拒否するという、「存否応答拒否」との理由で「不開示」としました。

(4) 2021年8月20日 審査請求

これらの「不開示」処分に正当な理由もあるはずがないと考えた法律家と任命拒否された6名は、2021年8月20日、全ての不開示処分について、行政不服審査法に基づく審査請求を行いました。

(5) 2023年8月7日 答申・裁決

審査請求から約2年後の2023年8月7日、総務省の「情報公開・個人情報保護審査会」が答申を出し、その後、ほぼ同じ内容の裁決が出されました。

答申・裁決では、情報公開請求について、内閣府の黒塗り文書の多くの部分が情報公開法5条の不開示理由に該当しないとして開示されました。

個人情報開示請求について、内閣府の「存否応答拒否」は取り消されました。

しかし、答申は、文書の「不存在」を理由とする「不開示」については、「不存在」という政府の主張を認めてしまいました。

ただし、答申の「付言」では、任命拒否という重大な決定について行政文書を作成・保存していない政府の対応について、公文書管理法などに照らして「妥当性を問われる」と厳しい指摘がされました。

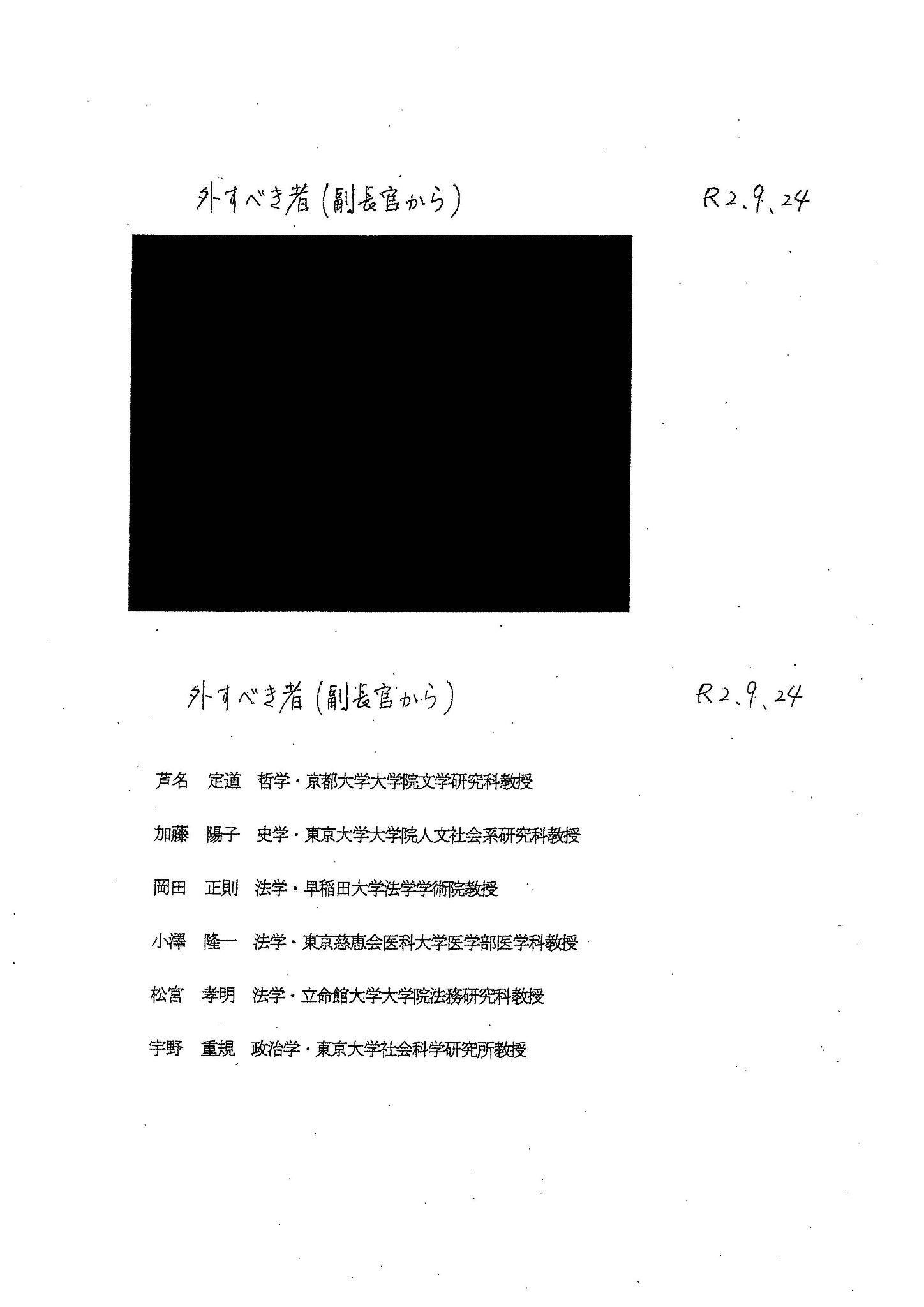

▲開示された文書のうち、「外すべき者」として6名の名前が記載された文書

▲『への説明資料』だけ開示され、政府内部での説明の相手方が黒塗りで残された文書。訴訟で黒塗りの取消を請求している

(6) 訴訟へ

このように、行政不服審査請求を経てもなお、任命拒否の根拠・理由のわかる行政文書は何一つ開示されませんでした。また、いつ誰が任命拒否を決めたかを知るための手がかりとなる重要な部分の黒塗りも残されました。

これらの文書の不開示は許されない違法な処分であるため、任命拒否された6名と情報公開請求をした法律家のうち166名が原告となって、それぞれ、不開示処分の取消請求と国家賠償請求を内容とする、2つの行政訴訟を提起しました。

▲提訴会見の様子

任命拒否当事者である原告6名からのメッセージ

原告 芦名定道さん (任命拒否当時:京都大学教授/現在:関西学院大学教授/哲学=宗教学、キリスト教思想)

日本学術会議会員任命拒否の当事者となったことは、私にとって日本における学術の役割や日本社会の現状などについて考える機会となりました。

見えてきたのは、任命拒否問題以前から始まり、その後着々と進展しつつある平和憲法を持つ日本を戦争ができる普通の国へと変容させるプロセスです。

これは、ウクライナ戦争を東アジアの危機と読み替えて自衛隊の南西シフトを推進し武器輸出へと踏み込む日本社会の現状に繋がっています。日本の軍事化にとって邪魔であったのが日本学術会議だったことを考えれば、任命拒否問題は起きるべくして起きたと言うべきかもしれません。

日本学術会議会員任命拒否とは、一部の学者の些末な問題ではなく、日本社会・日本人全体に深く関わった事態であることを確認する必要があります。

今問われているのは、任命拒否の真相を明らかにし、問題の核心を露わにすることです。

原告 宇野重規 さん(任命拒否当時・現在とも東京大学教授/政治学=政治思想史、政治哲学)

自分にとって大切なことが、いつの間にか、よくわからないうちに、誰かによって決定されてしまうことに私たちは慣れ過ぎてしまったのかもしれません。

異論を唱えても、どこにも届かない。そのような無力感が日常のものになりつつあります。

しかしながら、このことはとても恐ろしいことではないでしょうか。

まずは声を上げる。それが力になっていくことに期待しています。

問うべきはまず、政府の説明責任です。誰も面倒臭いことに答えようとはしません。

きちんと説明する責任を社会的に制度化する必要があります。

そのことを通じて、大切なことは自分たちで決めるという、民主的社会の原則をあらためて確認していきたいと思います。

お力添えをいただけると、とてもありがたく思います。

原告 岡田正則 さん(任命拒否当時・現在とも早稲田大学教授/法学=行政法)

“辻斬り”に遭ったような感覚でした。

2020年10月1日の学術会議会員任命拒否によって問答無用で斬りつけられたのは日本の学術でしたが、ちょうどそこに遭遇してしまったわけです。

居合わせてしまった者の責任として、最善を尽くそうと考え、政府に拒否理由を明らかにさせるための情報公開請求を内閣官房と内閣府に行いました。

幸い、法律家1162名がともに請求してくださいました。また同時に、拒否対象とされた6名も自己情報開示請求によって、事件の闇を明るみに出そうとしました。

今の日本社会は曲がり角に来ていると思います。

学術を含めて社会のさまざまな人々が政治・軍事に従属させられる状況がつくられかねません。

拒否理由を究明することによって、日本の政治を健全化の方向に転換すること、政府による日本学術会議の破壊をやめさせること、学術と社会との建設的な関係を切り開くことに貢献できれば、私はたいへん嬉しく思います。

みなさまのご支援をいただければ幸いです。

原告 小澤隆一 さん(任命拒否当時:東京慈恵会医科大学教授/現在:同大学名誉教授/法学=憲法)

学術会議が正規の手続きに則って推薦した私たちの会員任命を首相が拒否するには、何らかの理由とその根拠となる情報があったはずです。

またそれらは文書として残さなければならなかったはずです。

示すことや残すことのできない根拠で私たちの任命を拒否したのであれば、あるいは何らの理由もなしに私たちの任命を拒否したのであれば、それは、学問を社会のために役立てるために設置された学術会議の存在意義を全面的に否定するものに他なりません。

そしてそれは、憲法が保障する学問の自由を根底からくつがえすことでもあります。

学問と学術会議がその役割をしっかりと果たせるようにするこの裁判に、多くの皆さんの注目と支援をお願いします。

原告 加藤陽子 さん(任命拒否当時・現在とも東京大学教授/史学=日本近現代史)

国が資金を負担しているのならば、そのような組織は国の意思・意向に従うべきだといった暴論が世を徘徊する時代となった。

国会や裁判所は国が資金を負担している機関だが、公(おおやけ)の国の機関であるという位置づけがあるからこそ、行政を批判する自由を持つ。

このような関係は、時の政府と日本学術会議との関係にもあてはまる。

学術会議は、専門家集団によって選考された者が、時の政府や社会に対して勧告や助言を行う機関だ。

公の国の機関であることで、批判の自由・自律性が保たれる。

人事を含めた研究者集団の自律性が保障されなければ批判はできない。

憲法23条の学問の自由に裏付けられる批判でなければ、それは国民の将来的な利益につながらない。

2020年10月に菅義偉内閣が行った任命拒否は、為政者が憲法にもとる行為を行ったものにほかならない。

その決定に至る行政的な手続きの過程を明らかにし、時の政府が行った誤りを歴史に刻印したいと考えた。

原告 松宮孝明 さん(任命拒否当時・現在とも立命館大学教授/法学=刑事法)

2020年10月に菅義偉内閣が行った任命拒否は、明文の法に違反する行為です。

なぜなら、日本学術会議法には、210名の会員の半数を「任命する。」と書いてあるからです。

210名の半数は105名。それは、学術会議の推薦する候補から任命される。

推薦された6名を抜いた99名の任命では法に違反することは明らかです。

その違法な行為について政府は説明すら拒否している。

日本政府は法を守らない。これを何とかしたい。

これが、私にとってのこの訴訟の第一の理由です。

しかも、この任命拒否を説明しないどころか、学術会議のあり方に問題をすり替え、その民営化と人事介入まで企てています。

これは、経済安保の名の下に日本の学術を「重要経済安保情報」として統制する動きを背景にしています。

日本の学術研究の低落は、「選択と集中」をスローガンとするこのような統制政策の結果です。

しかし、学術研究は人々の自由な発想に委ねられなければ発展しません。

この訴訟は、このような日本の学術の低落を救う一助となるかもしれません。

これが、私にとってのこの訴訟の第二の理由です。

そのために、みなさまのご支援を要請いたします。

訴訟の内容

本訴訟は、

①166名の情報公開請求人が原告となった「行政文書不開示処分取消等請求事件」(第1事件)と、

②任命拒否された6名が原告となった「保有個人情報不開示処分取消等請求事件」(第2事件)

の2事件があり、ともに東京地方裁判所民事第38部で併合審理されています。

両訴訟の内容は共通するところが多いので、以下、2つの訴訟についてまとめて説明します。各訴訟の内容は、行政文書の不開示処分の取消請求と、国家賠償請求に大きく2つに分かれます。さらにそれぞれの請求が2つずつに分かれます。

1. 行政文書の不開示処分の取消請求

⑴ 「不存在」を理由とする不開示処分の取消

主な請求は、「文書不存在」を理由とする不開示処分の取消請求です。

公文書管理法や行政文書管理規則などにより、政府(内閣官房、内閣府)には、「経緯も含めた意思決定過程」を「合理的に跡付け、又は検証することができるよう」行政文書の作成・保存が義務付けられており、「重要」又は「異例」の文書は1年以上の保存が義務付けられています。それらを記録した文書が存在しないはずはないため、「不存在」を理由とした不開示は許されません。

そこで、国に対して不開示処分の取消を命じる判決を得ることをめざしています。

⑵ 黒塗り部分の取消

一部の文書は、答申・裁決をへて開示されましたが、重要な部分の黒塗りが残っています。この黒塗り部分について、一部不開示処分の取消も請求しています。例えば、複数の黒塗り部分は、政府内部の「説明資料」、それも任命拒否された6名の氏名が書かれた文書の「説明」の相手方である「特定の官職にある職員」とのことです。

政府内で、6名を任命拒否しようとする「説明」を、誰が誰にしたのかは極めて重要な情報ですので、開示されるべきです。

2. 国家賠償請求(慰謝料請求)

⑴ 文書「不存在」という虚偽の理由による「不開示」処分に対する慰謝料請求

行政文書が作成保存されていることは間違いないと考えています。文書「不存在」という虚偽の理由による「不開示」処分を行った国の行為は違法です。こうした違法な処分によって、原告らの知る権利(憲法21条)や人格権(憲法13条)が侵害されているため、慰謝料を請求しています。

⑵ 文書「不存在」であることに対する慰謝料請求(予備的請求)

仮に政府が本当に、任命拒否の理由や根拠に関する行政文書を全く作成せず、あるいは廃棄するなどして保存していないとすれば、それ自体が公文書管理法などに反する、重大な違法行為です。そこで、本当に何の文書も作成・保存されていないのであれば、やはり原告らの知る権利や人格権が侵害されているため、予備的に慰謝料を請求しています。

裁判の争点

1. 文書不存在を理由とする不開示処分の違法性

学術会議が推薦した105名の会員候補者のうち6名を選び出して、その任命を拒否するという史上初めての重大な判断の根拠・理由について、政府に文書が全く存在しないとは到底考えられません。

政府が、実際には存在するはずの文書を「不存在」としたのか、あるいは、本当に文書を作成・保存していなかったことによる「不存在」なのかが、不開示処分の違法性をめぐる争点になります。

2. 黒塗りにされた一部不開示処分の違法性

内閣府に対する情報公開請求について、文書の一部が不開示(黒塗り)とされています。

政府が黒塗りとした理由が、「人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ」(情報公開法5条6号ニ)に照らして適法かどうかが、争点になります。

3. 国家賠償請求

上記1または2の違法性が認められた場合、情報公開請求人の「知る権利」や、6名の「人格権」が侵害され、損害が生じたかどうかが、争点になります。

社会的意義

2020年10月1日の任命拒否は、 科学に対する政治権力の介入として、あるいは政治からの挑戦として、学術界を震撼させるものでした。さらなる問題は、なぜこの6人の学者が任命を拒否されたのか、その理由も根拠も、全く示されることがなかったことです。これは、行政の公正性・透明性の原則、説明責任の原則に反します。

そこで私たちは、国会の追求の中で示された、杉田和博内閣官房副長官(当時)からの指示を示すメモを手がかりに、①内閣官房と内閣府とのやりとりを示す文書、②任命拒否の根拠と理由が分かる文書等の開示請求をしました。ところが、驚くべきことに、内閣官房にはこれら一切の文書が存在せず、任命拒否の根拠と理由が分かる文書は内閣官房にも内閣府にも、政府のどこにも存在しないという回答がなされました。

これが事実だとすれば、政府は、日本学術会議の人事、それも初めて任命をしないという重要な意思決定過程等について、「健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源 」(公文書管理法1条)としての公文書の作成義務を怠ったか、または違法に公文書を破棄したことになります。

私たちは、日本の学術の政治からの自律性と独立性が確保され、日本の国民主権と民主主義の堅持され、そして、6名の学者の人格権や名誉の回復のためにも、本件訴訟を通じて任命拒否の真相が明らかにされなければならないと考えています。

弁護団のご紹介

福田 護 神奈川県弁護士会 神奈川総合法律事務所

三宅 弘 第二東京弁護士会 原後総合法律事務所

米倉 洋子 東京弁護士会 大塚市民法律事務所

南 典男 第二東京弁護士会 ピープルズ法律事務所

大江 京子 東京弁護士会 東京東部法律事務所

関守 麻紀子 神奈川県弁護士会 横浜合同法律事務所

大山 勇一 第二東京弁護士会 城北法律事務所

神谷 延治 東京弁護士会 弁護士法人西村綜合法律事務所 東京事務所

辻田 航 東京弁護士会 北千住法律事務所

三宅 千晶 第二東京弁護士会 Kollectアーツ法律事務所

安齋 由紀 第二東京弁護士会 原後総合法律事務所

情報公開請求人の原告でもある担当弁護士からのメッセージ

原告 米倉洋子 さん(弁護団事務局長)

情報公開請求人の原告166名のうちの1人であり、弁護団事務局長でもある、弁護士の米倉洋子です。学会や学術会議などとは無縁の私が、なぜ任命拒否や情報公開請求に関わるようになったかを、まずお話しましょう。

2020年10月1日、学術会議の歴史上初めてという任命拒否事件が起きたとき、私はある法律家団体の事務局長を務めていました。その団体は、平和、人権、民主主義を大切にする立場から、法学者の方々に、講演や研究会の講師をお願いしたり、発行する雑誌に原稿を書いていただくことが多くありました。任命拒否された6人のうち、岡田・小澤・松宮の3人は法学者で、まさにそのようなお願いを快く引き受けて下さったことがあり、私と親しい交流があったのです。

私は、任命拒否の報道でその3人の名前を見た時の衝撃を、今でも忘れることができません。

3人とも、学識の高さはもちろんのこと、人柄も素晴らしく、何よりも、社会の中の弱い人々を守るために、自身の研究の成果を惜しみなく提供するタイプの法律家なのです。市民にとって大切な法律家です。こういう学者たちを、時の政治権力が、理由も明らかにせず、好き勝手に排除するような世の中が来てしまったのか、というショックは、本当に大きいものがありました。

任命拒否された学者たちが「かわいそう」というのではなく(それもないわけではありませんが)、こういうことを許したら、それは学者の世界だけの問題ではなく、社会の様々な分野に拡がっていき、日本の市民社会にとって大変なことになってしまうのではないかという強い危機感を覚えました。

任命拒否に対しては、当時、1200以上の団体(千を超える学会、弁護士会、市民団体、法律家団体など)が一斉に抗議声明を出し、秋の臨時国会で野党も厳しく政府を追及し、連日のように大きく報道もされましたが、任命拒否の理由は全く明らかにされないまま臨時国会は終わり、報道も少なくなっていきました。しかし、このまま任命拒否問題を終わらせてしまうわけにはいかない。

こうした思いを共有する弁護士・学者たちと、「任命拒否に対する抗議を続け、6人の任命を実現するために、何ができるだろうか」と相談した結果、政府に対し、任命拒否の根拠・理由などについての情報公開請求を行うことになったのです。

そこで、法律家の様々なメーリングリストなどで情報公開請求人になることを呼びかけたところ、正味2〜3週間で、1162人もの学者・弁護士が名乗りを挙げてくれました。任命拒否そのものだけでなく、政府がその理由について説明責任を果たさないことに対する法律家たちの怒りの大きさを実感しました。

こうした経緯を経て、2021年4月26日、1162人の法律家が情報公開請求をし、ほぼ同時に、任命拒否された6人全員も政府に対し、「任命拒否に関する私の情報を私に開示してほしい」という請求をしたのです。この時に結成された弁護団が、そのまま現在の訴訟の弁護団になっています。老若男女、個性あふれる弁護団ですが、中でも三宅弘弁護士は、情報公開請求の第一人者で、博士号も取得している方です。三宅弁護士によるレクチャーから弁護団はスタートしたので、理論的レベルは高いと自負しています。

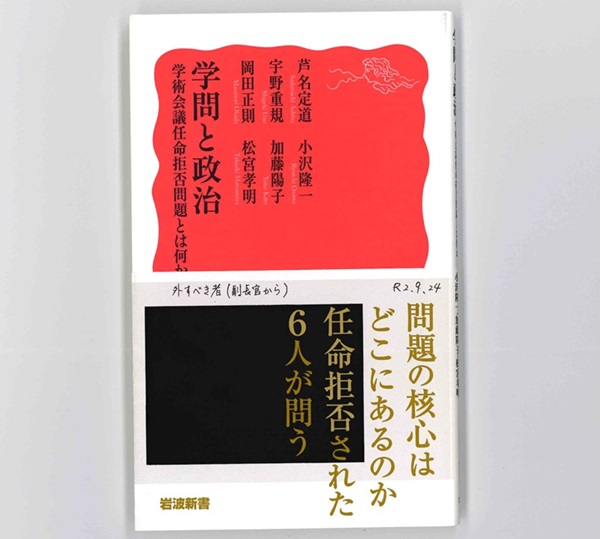

それから、さきほど任命拒否された法律家3人の話をしましたが、残る3人(芦名・宇野・加藤)も、この3年間、おつきあいしてきて、学識も人格も素晴らしい、とても魅力的な方々でした。そのことは、2022年4月発行された6人の共著『学問と政治 学術会議任命拒否問題とは何か』という岩波新書をお読みいただければ、よくおわかりいただけると思います。

▲6人の共著『学問と政治 学術会議任命拒否問題とは何か』

本件のような裁判は、法廷の中で法律論争をするだけだと、決して勝つことはできません。多くの市民がこの裁判に高い関心を持っていることを、裁判所にも被告である国にも、はっきりと示すことがとても重要です。時の政権に忖度せず自由に物が言える社会、堂々と「戦争反対」と言える日本を守るために、多くの市民のみなさんと心を一つにして、この訴訟を進めていきたいと思っています。

ご支援・ご協力を、よろしくお願いいたします。

資金の使途

訴訟提起のための必要経費(印紙・郵便切手・事務処理費用等):情報公開請求の際の手数料や訴訟の印紙代等として40万円超の費用がすでに発生しています。

その他の裁判手続のための費用:学者の意見書等の費用が生じる可能性があります。

その他訴訟に関連する費用:勉強会を実施したり、いろいろな人の話を聞いたりしたときの講師代や交通費が生じます。

この訴訟を社会に知ってもらうための費用:裁判の傍聴を呼びかけたり、裁判の情報を発信するための費用が生じます。

弁護士費用:これまで、弁護団は現時点では全く着手金、報酬を受領しておりません。皆さまから頂いた寄附をこれまでに挙げた諸費用に充てたうえで、余りが出るようであれば、弁護士費用に充てさせて頂きます。

おわりに

国(政府)は、学術会議会員の任命を拒否した6名の学者たちに、その理由を説明していません。

私たちは、国(政府)に任命拒否の理由を開示させることによって、任命拒否された6名の方たちの尊厳を回復させ、ひいては私たちの手に民主主義を取り戻すために裁判を起こしました。

皆さんの支援によって初めて裁判を維持することが出来ます。多くの方々の寄付をお願い申し上げます。

任命拒否を正当化・制度化するような学術会議の「法人化」への疑問

いま政府は、「学術会議は独立性が大事だ」などの理由で、学術会議を国の機関から切り離し、国とは別の法人にしようとしています(2023年12月22日大臣決定)。

しかしその内容は、「独立性」どころか、学術会議の会員選考や運営に政府や外部者の監視・介入の制度を導入しようとするもので、まるで任命拒否の制度化です。

2020年の任命拒否の理由も言えない政府に、このような「法人化」を進めさせてはなりません。

私たちは、こうした問題にも関わっていきます。

あなたにおすすめのケース Recommended case for you

- 外国にルーツを持つ人々 Immigrants/Refugees/Foreign residents in Japan

- ジェンダー・セクシュアリティ Gender/Sexuality

- 医療・福祉・障がい Healthcare/Welfare/Disability

- 働き方 Labor Rights

- 刑事司法 Criminal Justice

- 公正な手続 Procedural Justice

- 情報公開 Information Disclosure

- 政治参加・表現の自由 Democracy/Freedom of Expression

- 環境・災害 Environment/Natural Disasters

- 沖縄 Okinawa

- 個人情報・プライバシー Personal information/Privacy

- アーカイブ Archive

- 全てのケース ALL