隠される「国の事故調査」プロセスを明らかに!訴訟 Attempting to force the government to release the details of their investigation into the tragic death at sea of 17 people in 2008

2008年、太平洋上で福島県の漁船・第58寿和丸が沈没し、17人が犠牲になった。「波による転覆、沈没」とした国の運輸安全委員会の結論は、生存者の証言や現場海域の油の状況と大きく食い違う。一部専門家が潜水艦との衝突も疑う中、調査報道グループ・フロントラインプレスは国に情報開示請求したが、調査に使用した資料のタイトルすら非開示になった。なぜ、調査プロセスを隠すのか。公文書の開示を求めて提訴した。 In 2008, a Japanese fishing boat suddenly sank, killing 17 people. Some experts suspected a collision with a submarine, but the government concluded the cause was waves. What is the truth?

第8回口頭弁論期日

8th oral argument date

2023/11/18 16:52

2022年12月14日午前11時30分から東京地裁601号法廷で第8回口頭弁論期日が開かれました。

被告は12月7日に準備書面(5)を提出。

原告は同月9日に第2準備書面を提出しました。

原告の第2準備書面の内容は、被告の準備書面(4)に添付されていた一覧表の説明が杜撰だという指摘です。

被告は、「1号個人識別」という分類で不開示事由該当性を説明していました。しかし、個人識別性を不開示事由とする情報公開法5条1号本文は、「個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第二項において同じ。)により」を共通要素とした上で、前段は「特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)」、後段は「特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」に分かれていて、どちらに該当するかは別々に検討しなければならない。「1号」という分類はないのです。

それだけではありません。

行政機関における公務員の氏名は、平成17年8月3日「情報公開に関する連絡会議申合せ」に基づいて、原則として1号但書きイに該当するものとして公開するという統一方針が出されているのです。それなのに、被告は「1号個人識別」を理由とする不開示部分に公務員の氏名が含まれるか否かを明らかにしていませんから、明らかにする必要があります。

被告が公務員の氏名について「1号」による不開示をするのであれば、申合せに書かれている、「特段の支障の生ずるおそれがある場合」すなわち「①氏名を公にすることにより、情報公開法第5条第2号から第6号までに掲げる不開示情報を公にすることとなるような場合」にあたるのか、「②氏名を公にすることにより、個人の権利利益を害することとなるような場合」にあたるのかを明らかにする必要があります。

①にあたると主張する理由が5号なら、「5号率直中立棄損」「5号国民混乱」「5号特定者不利益」のいずれであるかを、6号なら「原因究明困難」かそれ以外の理由であるかについても明らかにする必要があります。

このようなことは、情報公開法の条文を読めば、また、上記申合せを読めば、明らかなことです。

被告は準備書面(5)で、一部の不開示文書について5号、6号だけでなく、1号(個人識別情報)、2号(法人情報)にも該当すると、不開示事由を加えて来ました。

裁判長から原告側の意見を求められたので、「どういう文書があるのか、どういうことが書いてあるのかさっぱりわからない。これでは議論にならない。立証責任は被告にあるのに、どういうタイトルのどういう内容の文書があるかということを被告だけが知っていて、裁判所も原告もほとんどわからないでは、被告の主張が正しく不開示事由の主張立証になっているのか、三者の認識、議論が嚙み合わない」と不満を述べました。

次回期日は2月1日午前11時30分、602号法廷。

The 8th oral argument session was held at 11:30 a.m. on December 14, 2022 in Courtroom 601 of the Tokyo District Court.

The defendant submitted the preliminary document (5) on December 7th.

The plaintiff filed a second brief on the 9th of the same month.

The content of the plaintiff's second preliminary document points out that the explanation of the list attached to the defendant's preliminary document (4) is sloppy.

The defendant explained that the reason for non-disclosure fell under the category of "Personal Identification No. 1." However, the main text of Article 5, Paragraph 1 of the Information Disclosure Act, which sets personal identity as a reason for non-disclosure, states that "Information about individuals (excluding information related to the business of an individual running a business), including the name, name, etc. Date of birth and other descriptions, etc. (meaning any matters written or recorded in documents, drawings, or electromagnetic records, or expressed using voice, movement, or other methods. The same shall apply in paragraph 2 of the following article. )" as a common element, and the first sentence includes "things that can identify a specific individual (including things that can identify a specific individual by comparing it with other information). '', and the latter part is divided into ``things that cannot identify a specific individual, but if made public, there is a risk of harming the rights and interests of individuals'', and which category falls under must be considered separately. Must be. There is no such classification as "No. 1."

That's not all.

On August 3, 2005, based on the "Agreement of the Liaison Conference on Information Disclosure", a uniform policy has been issued that the names of civil servants in administrative agencies will be made public, as a general rule, as those falling under Proviso A in Item 1. It is. However, the defendant has not clarified whether or not the names of public servants are included in the non-disclosure portion for the reason of "Personal Identification No. 1," so it is necessary to clarify this.

If the defendant does not disclose the public servant's name under ``No. 1'', then the agreement states that ``if there is a risk of particular hindrance,'' i.e., ``① By making the name public, the information will not be disclosed.'' Is this a case in which non-disclosure information listed in Article 5, Items 2 to 6 of the Public Disclosure Act would be made public? It is necessary to clarify whether this is the case.

If the reason for claiming to fall under ① is No. 5, then whether it is “No. 5 Candid and Neutral Defeat,” “No. 5 Confusion of the People,” or “No. 5 Disadvantageous Persons.” If No. 6, it is “difficult to investigate the cause” or something else. It is also necessary to clarify what the reason for this is.

This is clear if you read the provisions of the Freedom of Information Act and the above agreement.

In the preliminary document (5), the defendant states that some of the non-disclosure documents fall under not only items 5 and 6, but also items 1 (personal identification information) and 2 (corporate information), adding reasons for non-disclosure. came.

The presiding judge asked for the plaintiff's opinion, and he said, ``I have no idea what kind of document there is or what it says.There is no argument.The burden of proof is on the defendant, but what is the title and what is the content?'' If only the defendant knows, and neither the court nor the plaintiff knows, whether or not the defendant's allegation is correct in proving the reason for non-disclosure, the understanding and discussion between all three parties will be intense. No,” he complained.

The next date is February 1st at 11:30 a.m. in courtroom 602.

第7回口頭弁論期日

Date of 7th Oral Argument

2023/8/23 18:07

2022年10月12日午前11時から第7回口頭弁論期日が開かれました。

被告は前回期日に期限とされた9月20日に準備書面(4)を提出してきました。この日の期日はこの内容について議論しました。

主張は4ページ半。それに別紙の表が7枚。

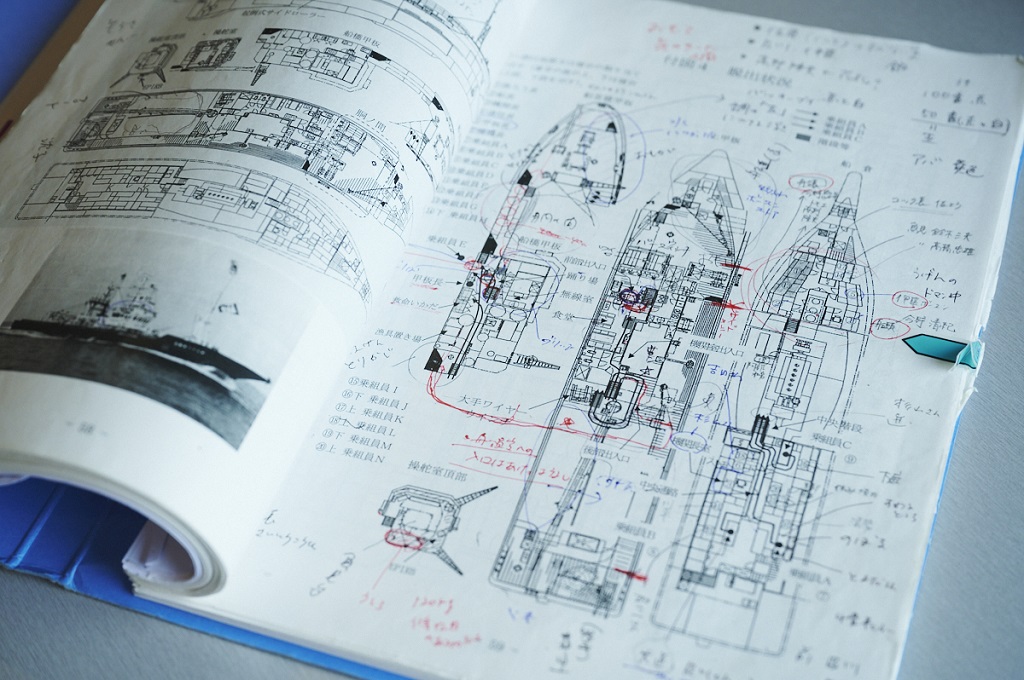

別紙は4分類されていて、第1分冊/1~102、第2分冊/1~55、第3分冊/1~17、第4分冊/1~12に分けて、186文書それぞれについて、文書の標目、類型(①~④)、文書の性質・種類、不開示事由を記入するようになっている。

主張では、第3分冊に事故関係者が所属する法人名が出て来るから、それが情報公開法5条1項2号(法人情報)イ(公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの)に該当するとのこと。

類型①~④は以下のとおり

類型①:事故関係者からの聴取事故に関する資料

類型②:事故に関係する事実情報に関する資料

類型③:試験研究、解析に関する資料

類型④:海事部会審議に関する資料

これらの類型ごとに文書の性質・種類が分けられている。

類型①は以下の4分類

a調査項目概要

b聴取方法概要

c口述聴取による調査実施日

d口述者や回答者の氏名及び役職

類型②は以下の8分類

a関係者の氏名、所属、役職

b乗組員の船舶の運航に係る資格情報

c乗組員の身分証明に係る情報

d漁船第58寿和丸及び僚船当の権利・構造・整備・搭載物・航海に係る情報

e漁船第58寿和丸及び僚船を所有していた法人が他に所有していた船舶の権利・構造・整備・搭載物に係る情報

f漁船第58寿和丸及び僚船を所有していた法人の事業に係る情報

g本件事故当時の事故発生海域周辺の気象・海象を調査するための照会先に係る情報

h沈没した漁船第58寿和丸の捜索結果に係る情報

類型③は以下の4分類

a試験研究事項

b収集した文献の題名

c試験研究を行うために使用した資料名

d試験研究の委託先の団体名

類型④は1分類

a本件事故の調査報告書案に異見を述べた原因関係者名に係る情報

文書の標目(表題)さえ全部墨塗りだったり一部墨塗りだったりが、いまだに続いています。類型と文書の性質・種類をみていると、こんな事項が情報公開法の不開示事由に該当するのだろうか。運輸安全委員会は真面目にそう思っているのだろうかという疑問が、ふっと湧いてきます。

これだけでも、当初の実質全部不開示に比べれば、前進しているとは言えるのですが。

次回期日は12月14日午前11時30分、601号法廷。

From 11:00 am on October 12, 2022, the 7th Oral Argument Date was held.

Defendant submitted a brief (4) on September 20, which was due on the previous date. The date of this day discussed this matter.

The claim is four and a half pages. And there are 7 attached tables.

The attachments are divided into 4 categories: volume 1/1-102, volume 2/1-55, volume 3/1-17, and volume 4/1-12. The heading, type (1 to 4), nature and type of document, and reasons for non-disclosure are to be entered.

In the assertion, since the name of the corporation to which the person involved in the accident belongs appears in the third volume, it is the information disclosure law article 5 paragraph 1 item 2 (corporation information) rights, competitive position, or other legitimate interests).

Types ① to ④ are as follows

Type 1: Documents related to the accident from interviews with people involved in the accident

Type 2: Materials related to factual information related to the accident

Type 3: Materials related to test research and analysis

Type 4: Materials related to deliberations by the Maritime Subcommittee

The properties and types of documents are classified according to these types.

Type 1 consists of the following 4 categories

aSummary of survey items

bOverview of listening method

cDate of interview survey

d Names and titles of dictators and respondents

Type 2 consists of the following 8 categories

aName, affiliation, and position of the person concerned

b Credentials of the crew to operate the vessel

c Crew identification information

d Information related to rights, structure, maintenance, payloads, and voyages of fishing vessel Juwa Maru No. 58 and consort vessels

e Information on the rights, structure, maintenance, and equipment of other vessels owned by the corporation that owned the fishing vessel Juwa Maru No. 58 and consort vessels

f Information on the business of the corporation that owned the fishing vessel Juwa Maru No. 58 and consort vessels

gInformation related to inquiries for investigating the weather and sea conditions around the sea area where the accident occurred at the time of the accident

hInformation on the results of the search for the sunken fishing vessel Juwa Maru No. 58

Type 3 consists of the following 4 categories

a Test and research items

b Titles of collected documents

c Name of material used to conduct test research

d Name of organization to which test research is entrusted

Type ④ is 1 classification

aInformation related to the names of persons concerned with the cause of the accident who expressed their objections to the draft investigation report of the accident

Even the headings (titles) of documents are all redacted or partially redacted. Considering the type and the nature and type of documents, does this matter fall under the grounds for non-disclosure under the Information Disclosure Law? The question arises as to whether the Japan Transport Safety Board really thinks so.

Even with this alone, it can be said that it is progress compared to the original non-disclosure policy.

The next date is December 14th at 11:30 a.m. Courtroom 601.

本件事故を取り扱った書籍が大宅壮一ノンフィクション賞を受賞しました!

A book dealing with this accident won the Soichi Oya Non-Fiction Award!

2023/6/28 12:21

本件事故を取り扱った本件原告フロントラインプレス記者の伊澤理江の書籍、

『黒い海 船は突然、深海へ消えた』が大宅壮一ノンフィクション賞を受賞しました!

福島新報ニュース

https://www.minpo.jp/news/detail/20230519107318/amp

多くの方にお読みいただき、本件事故について知っていただけたらと思います。

Amazon『黒い海 船は突然、深海へ消えた』

A book written by Rie Izawa, a frontline press reporter for the plaintiff who dealt with the accident,

The Black Sea: The Ship Suddenly Disappeared Into the Deep Sea won the Soichi Oya Non-Fiction Award!

Fukushima Shimpo News

https://www.minpo.jp/news/detail/20230519107318/amp

I hope many people will read this and learn more about this accident.

Amazon "Black Sea Ship suddenly disappeared into the deep sea"

目標額をネクストステップとさせていただきました。

We have set the target amount as the next step.

2023/6/28 12:00

おかげさまで多くの方にご支援いただき、最初の目標額である20万円を達成することができました。

誠にありがとうございます。

訴訟費用にはまだ不足しております。

ネクストステップとして目標額を50万円としたいと思います。

引き続きご支援のほどよろしくお願いいたします。

多くの方にこの問題を知っていただけると幸いです。

Thanks to the support of many people, we were able to achieve the first target amount of 200,000 yen.

Thank you very much.

Litigation costs are still insufficient.

As the next step, I would like to set the target amount to 500,000 yen.

Thank you for your continued support.

I would appreciate it if many people could know about this problem.

第6回口頭弁論期日

6th oral argument

2022/6/30 12:38

2022年6月21日午前10時45分から、東京地裁703号法廷で、第6回口頭弁論期日がありました。

前回の第5回口頭弁論期日で、裁判長が、突然、被告側に語り掛けました。裁判所で考案した書式を被告・原告双方に示しながら、被告が文書名すら明らかにしない不開示文書について、各文書の性質や開示できない理由を文書毎に説明してもらえないかというお願いをしたのでした。

突然のお願いということで、応じてもらえるかどうかを被告に検討してもらうことになっていました。

そして、今回の期日で、被告指定代理人から、裁判所から提案された方法で書面を作成するとの回答がありました。裁判長から、「では、その作成期間はどれくらい必要ですか」と問われ、「文書が約200件あるので、3ヶ月くらいください」と答えました。

裁判長は3カ月を長いと思ったか適当と思ったかわかりませんが、原告側に、「どうですか?」と聞いてきたので、「それで結構です」と答えました。

まともに不開示部分と不開示事由の対比を最初からやっていれば、丁寧に点検したとしても1カ月で十分のはずです。情報公開請求された文書の内容を詳しく検討しないで不開示処分をしていたから、3カ月も必要になるのです。

ということはわかっていましたが、「1カ月で十分のはずだ」と言ったところで、被告は「無理」と答えるだけで、裁判所も「それだけかかるというのですから、仕方ないのでは」と言うだろうと考えると、拒絶しても意味はありません。それに、原告側としては、とにかくまともな裁判になっていくことが目的ですから、3カ月かかるのであれば、3カ月かければいい、その替わりしっかりしたものを作ってきてくださいね、です。

そういうことで、被告は9月20日までに裁判所の宿題に答える書面を提出することになり、原告はこの書面を読んでさらに被告に説明を求めたいことがあるか、今後の進行についての意見を検討した上で、10月12日午前11時に、WEBで口頭弁論期日を開くことになりました。

どんな書面が出て来るか。次回期日が楽しみです。

From 10:45 am on June 21, 2022, there was a date for the 6th oral argument at Tokyo District Court No. 703 Courtroom.

On the previous date of the 5th Oral Argument, the presiding judge suddenly spoke to the defendant. While presenting the form devised by the court to both the defendant and the plaintiff, I asked if the defendant would explain the nature of each document and the reason why it could not be disclosed for each non-disclosure document that the defendant did not disclose even the name of the document. did.

It was a sudden request, so the defendant was supposed to consider whether or not he could respond.

And on this date, the defendant's designated representative replied that he would prepare the document in the manner proposed by the court. The presiding judge asked me, "Then, how long will it take to prepare these documents?"

I don't know if the presiding judge thought that three months was long or appropriate, but he asked the plaintiff, "How do you feel?"

If you have properly compared the undisclosed parts and the reasons for non-disclosure from the beginning, one month should be enough even if you carefully check it. Three months would be required because the non-disclosure disposition was made without examining the contents of the information disclosure request in detail.

I knew that, but when I said, "One month should be enough," the defendant just answered, "Impossible." If you think that you are deaf, there is no point in rejecting it. Also, from the plaintiff's side, the purpose is to have a decent trial anyway, so if it takes three months, it should take three months.

As such, the defendant will submit a written answer to the court's homework by September 20, and the plaintiff will read this document and ask if there is anything further that the defendant wants to explain, or if there is an opinion on the future progress. After considering the above, it was decided to open the date for oral argument on the web at 11:00 am on October 12th.

What kind of documents will come out? I'm looking forward to the next due date.

第5回期日報告

5th due date report

2022/6/21 14:07

2022年5月17日午前11時45分から、東京地裁703号法廷で第5回口頭弁論期日がありました。

この裁判は異例の展開が続いています。

すでに裁判手続が進んでいる今年1月6日付で、被告が、原告が開示請求している

① 事故調査報告書作成のために収集・利用した調査資料の一切

② ①の資料項目一覧

のうち、情報公開・個人情報保護審査会の答申でも不開示のままでいいとして、全て不開示とされていた②の文書の一部が開示されました。これは、不開示としたことが違法ではないことを被告が詳しく説明しなければならなくなり、不開示とした文書の名称すら明らかにしないままでは、詳しい説明もできそうにない、と気付いたことによるものでしょう。この一部開示はまだまだ序の口ですが、開示文書なし、全部墨塗りよりはずっと進歩しました。

被告がしたこの一部開示は、もとの不開示処分を修正する新たな処分になるので、この新たな処分にまだ不満のある原告は、最初の訴えの内容を変更して、新たな処分を取り消せという裁判を続けることにしました。

被告は、それはそうでしょうね、とこれに同意しました。

ふつうなら、次の展開は、被告の一部開示処分について、原告側からとことんツッコミを入れる準備書面を作成することになります。が、今回の場合、文書が約170点と多数あることと、文書のタイトルでさえ一部墨塗り、全部墨塗りがほとんどなので、これを1つ1つ反論するとなると、書面の作成にかなりの時間がかかります。不開示の適否は、文書1件ごとに違いますから。

で、もう、本日の期日までにはとても間に合わないということで、原告は、ひとまず、総論的な批判を書いた第1準備書面を提出しました。要約すれば、情報公開法は行政文書について原則開示を定めており、情報公開訴訟において不開示事由該当性の主張立証責任は被告が負うというものです。

さて、原告として次の準備書面の作成にどれくらいの期間が必要かなあという考えながら臨んだ本日の期日で、またまた意外な展開がありました。

裁判長から「被告側にお願いがあるんですけど」という言葉に始まり、「裁判所でこういうものを作ってみました」と言って、目の前に座っている書記官に声を掛けて、被告指定代理人に何やら紙を手渡し、原告側にも同じものを手渡しました。

そして裁判長の話が続きます。

○ 被告準備書面(2)(3)では、不開示とした文書(約170点)を4つの類型に分けて、各類型毎に記載内容を説明し、情報公開法5条1号、5号、6号柱書等の不開示事由に該当すると主張されていますが、各不開示文書と不開示事由の対応関係がはっきりしません。不開示とした各文書について、それぞれ、どの不開示事由に当てはまるのかを具体的に主張してください。そのために、裁判所として、こんな体裁で作ったらどうかというものをサンプルで作ってみました。こんな感じで作ってくれませんか。

○ それと、②の資料項目一覧のうち、文書のタイトル部分も全て又は一部不開示となっているものが多数あるが、これらについて、文書の性質を説明できるか検討してください。

裁判長が被告側に一方的に注文をつけているからといって、別段、裁判所が原告側に味方してくれているわけではありません。このままの状態で、原告と被告が主張し合うとなると、どの文書のどの墨塗り箇所について争っているか、1つ1つがわかりにくく、議論が混乱し、判決を書く裁判所としてはどう書けばいいのかお手上げになってしまうから、いまのうちから“交通整理”をした方がいいと考えたのです。

情報公開の裁判では、原告被告の主張を充実させるために、このような交通整理はとても重要です。

裁判長は、以上の2点のお願いついて対応できるかを被告側に検討してもらうことにしました。お願いなので、被告側は断ることもできます。断れば、それはそれで、予定どおり(?)、手続が進むだけのことです。ここでも、裁判長はお願いであることを強調しました。でも、ですよ。「これは命令だ!」と言われると、つい反発心が起こりますが、「これはお願いです」「お願いですから」と「お願い」という言葉を繰り返される方が怖いと思いませんか。

被告の指定代理人がそう思ったかどうかはわかりませんが、裁判所の唐突のお願いに対して、即座に断ることなく、持ち帰って検討します、ということになりました。

裁判長が、検討結果は電話にしますか、口頭弁論期日にしますかと語り掛け、被告の指定代理人は電話でもいいです、と答えました。

そこで原告側から、「電話では困ります」と言って、「仮に被告側が裁判所のお願いに応じないとなった場合、原告側はどれくらいの期間をかけて次の準備書面を作成するか判断しかねるので、電話だけの連絡では困ります。短時間でも口頭弁論期日にしてください」とお願いしました。

裁判長も、なるほどと理解を示してくれ、被告が裁判所のお願いに応じるかどうか、応じるとすればどれくらいの期間を要するか、応じないとなれば、原告側の書面作成の準備にどれくらいの期間を要するかは、法廷の口頭弁論期日で行うことになりました。

ということで、次回期日は6月21日午前10時45分に決まりました。

被告側が裁判所のお願いに応じて、文書ごとの不開示事由を書き分けてくれたところで、やっと原告は個々の文書の不開示の違法性を指摘できるようになります。つまり、ここから本当に裁判が始まるという感じなのです。

From 11:45 am on May 17, 2022, there was a date for the 5th oral argument at the Tokyo District Court No. 703 court.

This trial continues to unfold.

As of January 6 this year, when the court proceedings are already underway, the defendant requested disclosure of the plaintiff's

① All investigation materials collected and used to prepare the accident investigation report

(2) List of materials for (1)

Among them, part of the document (2), which was not disclosed at all, was disclosed, even in the report of the Information Disclosure and Personal Information Protection Review Board. This is because the defendant had to explain in detail that the non-disclosure was not illegal, and he realized that he would not be able to provide a detailed explanation without even clarifying the name of the document that was not disclosed. It's probably due to This partial disclosure is still the beginning, but it's a lot more advanced than no disclosure document and redacted everything.

This partial disclosure made by the defendant will be a new disposition that modifies the original disposition of non-disclosure, so the plaintiff who is still dissatisfied with this new disposition can change the contents of the initial complaint and apply for a new disposition. decided to continue the trial to cancel the

Defendant agreed with this that it would be so.

Normally, the next step would be to prepare a brief for the defendant's partial disclosure order, in which the plaintiff's side would make a thorough remark. However, in this case, there are about 170 documents, and most of the document titles are redacted partly or entirely. It takes time. The propriety of non-disclosure differs for each document.

Since it would not be possible to make it by today's deadline, the plaintiff submitted the first brief containing a general criticism for the time being. In summary, the Information Disclosure Law stipulates that administrative documents should be disclosed in principle, and that the defendant bears the burden of proving the allegation of non-disclosure in an information disclosure lawsuit.

As a plaintiff, I was wondering how long it would take to prepare the next brief, but there was another unexpected development today.

The presiding judge started by saying, "I have a request for the defendant," and then said, "I tried to make something like this at the court." I handed some papers to the defendant's designated agent, and handed the same to the plaintiff's side.

And then there's the judge's story.

○ In defendant briefs (2) and (3), the documents (approximately 170 items) that were not disclosed were divided into four types, and the contents of each type were explained, and the Information Disclosure Law, Article 5, Items 1 and 5 , It is argued that it falls under the reasons for non-disclosure such as Pillar 6, but the correspondence between each non-disclosure document and the reason for non-disclosure is not clear. Please specifically state which reason for non-disclosure applies to each non-disclosure document. For that reason, as a court, I made a sample of what it would be like to make it in this format. Could you please make it like this?

○ Also, in the list of document items in (2), there are many documents whose titles are not disclosed in whole or in part. Please consider whether you can explain the nature of these documents.

Just because the presiding judge orders the defendant unilaterally does not mean that the court is on the side of the plaintiff. In this state, if the plaintiff and the defendant argue with each other, it is difficult to understand which document and which part of the redaction is being disputed, and the discussion is confused. How should the court write the judgment? I thought that it would be better to start "traffic control" from now on because I can't help it.

In a trial involving the disclosure of information, such traffic control is very important in order to enhance the plaintiff's defendant's allegations.

The presiding judge decided to ask the defendant to consider whether they could respond to the above two requests. If you wish, the defendant can refuse. If you refuse, that's it, and the procedure will proceed as planned (?). Again, the presiding judge emphasized the request. But it is. When someone says, "This is an order!"

I don't know if the designated representative of the defendant thought so, but in response to the court's sudden request, he decided to take it back and consider it without immediately refusing.

The presiding judge asked if the results of the examination should be made over the phone or on the date of oral argument, and the defendant's designated representative replied that a phone call would be fine.

Then the plaintiff said, ``I'm in trouble over the phone,'' and said, ``If the defendant doesn't respond to the court's request, the plaintiff can't decide how long it will take to prepare the next brief. Therefore, contacting me by phone alone would be a problem.

The presiding judge also showed his understanding, asking whether the defendant would comply with the court's request, and if so, how long it would take, and if not, how long it would take for the plaintiff to prepare the documents. It was decided that whether or not it would be necessary would be done on the date of oral argument in court.

So, the next date has been decided on June 21st at 10:45 am.

When the defendant complies with the court's request and writes down the reasons for non-disclosure for each document, the plaintiff finally becomes able to point out the illegality of non-disclosure of individual documents. This is where the real trial begins.

第4回口頭弁論期日

4th oral argument date

2022/3/30 12:45

2022年3月24日(木)午後1時30分、東京地裁703号法廷で、第4回口頭弁論期日がありました。2021年7月19日に提訴してから8カ月余。被告からようやく、不開示理由をある程度具体的に記載した準備書面が出て来ました。

これまでの過程を振り返ると、

2020年 1月27日 フロントラインプレスが情報公開請求

2020年 2月26日 運輸安全委員会事務局長 「開示」決定

実際はすでにインターネットに公表している文書を「公開」しただけで、情報公開請求した文書は何も公開しませんでした。

2020年 5月22日 フロントラインプレスが審査請求

2020年12月25日 情報公開・個人情報保護審査会(※)、処分妥当とする答申

※ 委員:藤谷俊之、泉本小夜子、磯部哲

2021年 1月22日 運輸安全委員会委員長、請求棄却の裁決

2021年 7月19日 フロントラインプレス、提訴

フロントラインプレスが情報公開請求してから、2年以上経過しています。

運輸安全委員会が不開示の範囲と理由を最初から真面目に検討していたら、回答にこんなに年月がかかるはずがありません。最初の不開示決定のときに詳しく書いてくれていていいはずです。それができないのは、最初の不開示決定のときに真面目に検討していなかったからです。

提訴後も日にちがかかっているのは、情報公開・個人情報保護審査会が運輸安全委員会にボーンインデックス(個々の不開示箇所とこれに対する不開示根拠・理由)の作成を求めることさえせず(もしかすると請求対象文書自体にもろくに目を通さず?)、「なにも開示しなくていい」というお墨付きを与えてしまったからです。

第4回口頭弁論期日の段階になっても、「運輸安全委員会が報告書作成のために収集・利用した調査資料(公表資料を除く)」はすべて非公開、これら調査資料の資料項目一覧(文書のタイトル)さえ墨塗りが多いままで、まだまだボーンインデックスの段階にさえ辿り着いていません。

審査会の杜撰な運用が行政機関の情報公開制度の消極的な運用を支えていると言える現状があります。

さらに、運輸安全委員会事務局長は、2022年3月17日付通知書で、不開示理由を変更しました。検討資料の内容の全部不開示については特段、新しい説明はなく、資料一覧表の文書には4類型の情報(①関係者からの聴取情報、②事故に関する事実情報、③試験研究解析情報、④委員会の審議情報)が含まれていて、これらは情報公開法5条5号及び6号柱書に該当すると書かれていました。

これで不開示事由(情報公開法5条5号、6豪柱書)に該当する合理的な理由を説明したとは到底言えないと思います。

次回期日は、5月17日(火)午前11時45分。

原告側が主張する順番です。

1つは、訴えの変更です。今年1月6日に運輸安全委員会事務局長が不開示範囲を少なくする開示決定を改めて行ったことで、裁判の争点が提訴のときよりも少し少なくなりました。その関係で、原告側は訴えの変更をすることになりました。

もう1つは、被告の準備書面(2)(3)に対する反論です。さらに対象文書の墨塗り範囲を狭めることができるような主張ができれば、と考えています。

The 4th oral argument was held at the Tokyo District Court No. 703 at 1:30 pm on Thursday, March 24, 2022. It has been more than eight months since the suit was filed on July 19, 2021. The defendant finally came up with a brief stating the reason for non-disclosure to some extent.

Looking back on the process so far,

January 27, 2020 Frontline Press Requests Information Disclosure

February 26, 2020 Japan Transport Safety Board Secretary General "Disclosure" decision

In fact, we only "published" the documents that had already been published on the Internet, and did not publish any documents that requested information disclosure.

May 22, 2020 Frontline Press Requests Examination

December 25, 2020 Information Disclosure / Personal Information Protection Examination Committee (*), report that disposal is appropriate

* Members: Toshiyuki Fujitani, Sayoko Izumimoto, Tetsu Isobe

January 22, 2021 Japan Transport Safety Board Chairman, decision to dismiss claim

July 19, 2021 Frontline Press filed suit

It has been more than two years since Frontline Press requested information disclosure.

If the Japan Transport Safety Board had been seriously considering the scope and reasons for non-disclosure from the beginning, it would not take so long to answer. You should be able to write in detail at the time of the first non-disclosure decision. We can't do that because we didn't take it seriously at the time of our first non-disclosure decision.

It's been a long time since the complaint was filed, because the Japan Transport Safety Board did not even ask the Japan Transport Safety Board to create a bone index (individual non-disclosure points and grounds / reasons for non-disclosure). (Maybe you didn't read the billing document itself?), And gave the endorsement that "you don't have to disclose anything."

Even at the stage of the 4th oral argument date, all "survey materials (excluding published materials) collected and used by the Japan Transport Safety Board to prepare reports" are not disclosed, and a list of material items for these survey materials. Even (the title of the document) is still heavily inked and has not even reached the bone index stage.

It can be said that the unscrupulous operation of the examination committee supports the passive operation of the information disclosure system of government agencies.

In addition, the Secretary-General of the Japan Transport Safety Board changed the reason for non-disclosure in the notice dated March 17, 2022. There is no new explanation regarding the non-disclosure of all the contents of the study materials, and there are four types of information in the document list of materials ((1) hearing information from related parties, (2) factual information on accidents, (3) test research analysis information, and (4). The committee's deliberation information) was included, and it was stated that these corresponded to Article 5, Item 5 and Item 6 of the Information Disclosure Law.

I don't think it can be said that this explained the rational reason for non-disclosure (Article 5, Item 5, 6 Australian Pillars of the Information Disclosure Law).

The next date is 11:45 am on Tuesday, May 17th.

It is the order in which the plaintiffs insist.

One is the change of complaint. On January 6, this year, the Secretary-General of the Japan Transport Safety Board made a new disclosure decision to reduce the scope of non-disclosure, and the issues in the trial were slightly less than when the complaint was filed. In that connection, the plaintiffs have decided to change their complaints.

The other is a counterargument to the defendant's briefs (2) and (3). I would like to make a claim that can further narrow the scope of the target document.

第3回期日報告

3rd due date report

2022/2/1 22:04

2022年1月27日午前10時30分から、東京地裁703号法廷で、第3回口頭弁論期日がありました。前回の期日が昨年11月18日でしたから、実に2ヶ月と9日ぶりです。

この間にドラマがありました。と言うより、処分庁(運輸安全委員会)の非開示処分があまりにも雑だったため、処分庁は原処分を見直さざるを得なくなっていました。その見直し期間です。そして、今年1月6日付で、処分庁は、原処分を見直し、保有文書の表題の一部を開示する決定をしました。

これにより、全部不開示だった(決定書には「開示決定」と書いてありましたが、実態は公表情報を「開示」しただけなので、情報公開請求した意味のない全部不開示決定です)「(2008年6月23日に発生した漁船第五十八寿和丸沈没事故に関して運輸安全委員会が報告書作成のために収集・利用した調査資料の)資料項目一覧」の一部が開示されることになりました。

が、「運輸安全委員会が報告書作成のために収集・利用した調査資料の一切」を開示請求している部分については、やり直しの処分でも、インターネットで公表されている文書以外は全く開示されませんでした。

開示されたのは表題だけですから、内容は一切わかりません。表題冴墨塗りのままのものがまだたくさんありました。全部海苔弁がところどころに穴が開いた程度です。

まあ、これはこれで幾らかの前進ということで評価してもいい。だが、じゃあ、依然墨塗りとなっている箇所それぞれの不開示理由はなんなの?という理由付記の課題が残っているのだが、処分庁は、何と、原処分の不開示理由とほとんど同文の抽象的理由を書いて来たのです。えっ!!! 理由の付記になっていないんですけど。

第3回期日では、原告代理人の清水弁護士から、やり直し処分の不開示部分について、不開示理由の説明が抽象的すぎて、どのような文書のどの部分が、どのような理由で情報公開法が定める不開示事由に該当するか全くわからないから、それぞれの墨塗り部分の不開示理由をそれぞれ明らかにする書き直してもらいたい、そうしないと、原告としてはどこの不開示は納得でき、どこの不開示が納得できないか判断ができない、と指摘しました。

裁判所は、この原告の指摘をもっともだと認めて、被告の指定代理人に対して、この点を処分庁に検討し直してもらうよう求めました。

被告指定代理人にはその意味がすぐわからなかったのか、これ以上処分のやり直しをすることはないし、不開示理由について今後、書面でまた主張するから、原告が反論するならその後にしてもらえればよいと述べました。

裁判長は、それもそうか、と一旦納得しかけ、原告代理人の方を向いて、被告は現状を変える気はないということなので、原告側から現段階での反論の準備書面を出してもらえないかと言いました。被告が処分内容をこれ以上変えない、不開示理由もこのままなら、原告としてはこれを前提に反論の準備書面を書くしかないかと思いました。

がしかし、いやいや、ちょっと考えてみたら、無理無理無理。このままでは反論を書けないと直感しました。なぜなら、文書の表題さえわからない、内容は一切わからない、しかも、1つ1つの墨塗り箇所を不開示とした理由が一切示されていないのですから、原告としては1つ1つが情報公開法の不開示事由に該当するかしないか検討のしようがありません。あれこれ想像して書いたところで、対象文書をみている被告側は、相変わらず抽象論を繰り返すだけでは、裁判所にとってもどういう情報のついて争いになっているのかわかりません。空虚な主張のやりとりになり、裁判手続は無駄になります。

裁判長もわかってくれたらしく、原告の指摘は理解できるとして、被告指定代理人に対し、まず処分庁のほうで、今回の原告の指摘を受けて、やり直しの処分通知書に記載した不開示理由の説明内容を見直してもらいたい、ボーンインデックスのような書き方でもいいと、改めて要請し、どれくらいでできそうですかと問いました。

被告席の指定代理人3人は、まさか裁判長がこんなことを言い出すとは予想していなかったと言わんばかりに固まっていました。主任と思われる指定代理人が他の2人の指定代理人に声を掛けて、たぶん、裁判長の要請には応じるしかないとした上で、どれくらいの期間があれば準備できるだろうか、という話をしていたのだと思います。裁判長の注文が予想しているものなら、事前に準備期間を考えているので、数秒で代理人同士の合意はできます。しかし、今回のひそひそ話はやたら長い。30秒か40秒かそれ以上か。とにかく長い時間がかかっていました。結果、3月15日までに不開示理由の説明内容を見直したものを提出することになりました。

次回期日は、3月24日午後1時30分、703号法廷です。

運輸安全委員会の運用を開かれたものにするにはまだまだ苦難の途が続きそうです。

From 10:30 am on January 27, 2022, there was a third oral argument date at the Tokyo District Court No. 703 court. The last date was November 18th last year, so it's been 2 months and 9 days since then.

There was a drama during this time. Rather, the non-disclosure disposition of the Disposal Agency (Japan Transport Safety Board) was so crude that the Disposal Agency had to review the original disposition. It is the review period. Then, on January 6, this year, the Disposal Agency decided to review the original disposal and disclose a part of the title of the possessed document.

As a result, all information was not disclosed (although the decision stated that it was "disclosure decision", the fact is that the information was only "disclosed", so it is meaningless to request information disclosure.) " Part of the "List of Material Items" (of the survey materials collected and used by the Japan Transport Safety Board to prepare the report regarding the sinking accident of the 58th Suwamaru fishing vessel that occurred on June 23, 2008) was disclosed. It was decided to do so.

However, regarding the part requesting disclosure of "all the investigation materials collected and used by the Japan Transport Safety Board to prepare the report", even if it is redoed, all documents other than those published on the Internet will be disclosed. did not.

Only the title was disclosed, so I don't know what it is. There were still a lot of things that were still painted with black ink. All the seaweed valves have holes in some places.

Well, this can be evaluated as some progress. But then, what is the reason for not disclosing each part that is still blackened? However, the Disposal Agency has written an abstract reason that is almost the same as the reason for non-disclosure of the original disposition. eh! !! !! I haven't added the reason.

On the third date, the plaintiff's attorney, Mr. Shimizu, explained the reason for non-disclosure about the non-disclosure part of the redoing disposition because it was too abstract. Since I do not know at all whether it corresponds to the reason for non-disclosure specified by, I would like you to rewrite it to clarify the reason for non-disclosure of each inked part, otherwise the plaintiff will be convinced of which non-disclosure and which non-disclosure He pointed out that he could not judge whether the disclosure was convincing.

The court justified the plaintiff's point and asked the defendant's designated agent to reconsider this point with the Disposal Agency.

Perhaps the defendant's designated agent did not immediately understand the meaning, he will not redo the disposition anymore, and he will argue again in writing about the reason for non-disclosure, so if the plaintiff argues, it should be done afterwards. Said.

The presiding judge once convinced that this was the case, and turned to the plaintiff's agent, saying that the defendant had no intention of changing the status quo, so the plaintiff should issue a brief to prepare for the counterargument at this stage. I asked if there was one. If the defendant does not change the content of the disposition any more and the reason for non-disclosure remains the same, I thought that the plaintiff would have no choice but to write a brief for the counterargument on the premise of this.

However, no, when I think about it for a moment, it's impossible. I had an intuition that I couldn't write a counterargument as it was. Because I don't even know the title of the document, I don't know the contents at all, and there is no reason for not disclosing each blackened part, so as a plaintiff, each one is not disclosed under the Information Disclosure Law. There is no way to consider whether or not it corresponds to the reason. As I imagined and wrote about it, the defendant looking at the target document does not know what kind of information the court is in dispute just by repeating the abstract theory as usual. It will be an empty allegation and the court procedure will be wasted.

It seems that the presiding judge also understands, and the plaintiff's point is understandable, so the disposition agency first received the plaintiff's point and stated the reason for non-disclosure in the disposition notice of redoing to the defendant's designated agent. I asked him to review the contents of the explanation, and asked him again that he could write it like a bone index, and asked how long it would take.

The three designated agents in the defendant's seat were so entrenched that they didn't expect the presiding judge to say this. The designated agent, who seems to be the chief, called out to the other two designated agents, saying that they probably had no choice but to respond to the request of the presiding judge, and how long would it take to prepare? I think I was talking. If the presiding judge's order is expected, the preparation period is considered in advance, so the agents can agree with each other in a few seconds. However, this secret story is rather long. 30 seconds, 40 seconds or more? It took a long time anyway. As a result, we have decided to submit a revised version of the explanation of the reason for non-disclosure by March 15.

The next date is Court No. 703 at 1:30 pm on March 24th.

It seems that it will continue to be difficult to make the operation of the Japan Transport Safety Board open.

第2回口頭弁論期日

2nd oral argument

2021/12/3 13:40

2021年11月18日午前10時30分から東京地方裁判所703号法廷で、第2回口頭弁論期日があった。

通常は、第1回口頭弁論で、遅くも第2回口頭弁論期日で、原告の訴状の主張に対して、被告側から認否と反論骨子の主張を書いた準備書面を出すことになっている。

この日、被告(国・運輸安全委員会事務局長)から提出された準備書面(1)は26ページもあった。さぞかし充実した中身になっているのかと思いきや・・・、予測は外れた。

訴状の認否は3ページ、その後を読み進むと、「事案の概要」「運輸安全委員会による船舶事故調査等について」「事実経過」。これら原告が訴状に書いている内容を繰り返しで7ページも費やしていた。もっと驚いたのはその先にあった。情報公開訴訟における司法審査・審理等の在り方について独自論を延々11ページにわたって繰り広げていた。で、肝心の本件不開示処分についての詳しい主張は次の準備書面でと予告して終わっていた。

国相手の情報公開訴訟をいくつかやっている出口弁護士によると、この独自論は、最近の国の書面ではほぼ常に出てくる定番の主張なのだそうだ(同じくCALL4のサイトに掲載されている「警察庁が保有する秘密個人情報ファイル簿の情報公開訴訟」で国が出した答弁書10頁以下の主張と、今回の被告準備書面(1)15頁以下の主張を見比べてみてほしい)。

ざっくりと要約すると、行政機関が不開示とした部分が本当に情報公開法が定める不開示事由に該当するかを裁判所で審理するに際して、国は、不開示部分の記載内容を離れて類型的・抽象的な主張をすればよく、裁判所はこれに基づき一般的類型的な判断をすることが想定されているのだ、と。言い換えれば、裁判所は行政実務の現場に口出しするなというもの。

被告が主張の拠り所に引用している判例は27年前(1994年)のもの、書証として提出した文献も20年前(2001年)のもの。最近の判例や文献を証拠に出さない。国はいつの時代の水準で裁判をしようとしているのか。不思議だ。

東京地裁では行政事件は専門部で扱っているので、裁判官は情報公開訴訟にも慣れている。同じ主張をこれまでにも幾度も見ているのだろう。裁判長は国の主張に関心を示さない。「反論の主張はいつ出すんですか」と被告側に問い質した。経過からすれば、国はすぐに反論できるはずなのだ。運輸安全委員会は、原告から昨年1月に情報公開請求を受けているからその直後に不開示理由を精査していたはずだ。不開示決定に対して原告が不服申立をしたことで、運輸安全委員会は情報公開・個人情報保護審査会に不開示理由を説明したはずだ。原告に訴訟を起こされたら、運輸安全委員会はそれまで判断していたことを繰り返せばいいだけのことなのだ。裁判長の問いは当然だ。準備に時間がかかるはずがない。

ところが、そこで3人の被告代理人は顔を突き合わせて、いつまでに書面を出すか議論を始めた。え、決めていなかったのか。と間もなく、指定代理人のひとりが「1月中に提出します」と答えた。裁判長は口にこそ出さなかったが、マスク越しでも驚きの表情が窺えた。被告の引き延ばし戦術に対して、かなり時間がかかるようですが、決定を見直すことも考えているのですか、と問い返した。部分的にでも開示してはどうかと言っているように聞こえた。

国の指定代理人は、当初の不開示処分の内容を改めて精査していると答えた。言葉だけからすると、裁判長の誘導に応じるように聞こえるが、最初の準備書面でこんなとんでも主張をした国のことだから、次の主張で新たに不開示事由を追加してくる可能性があると考えておいた方が現実的かもしれない。

次回期日は2022年1月27日(木)午前10時30分、東京地方裁判所703号法廷で。(清水 勉)

The second oral argument was due at the Tokyo District Court No. 703 from 10:30 am on November 18, 2021.

Usually, at the first oral argument, at the latest on the second oral argument date, the defendant is supposed to issue a brief stating the approval / disapproval and the main argument against the plaintiff's complaint. ..

On this day, the brief (1) submitted by the defendant (Secretary General of the Japan Transport Safety Board) had 26 pages. I wondered if the contents were fulfilling, but the prediction was wrong.

The approval or disapproval of the complaint is on page 3, and when you read on, "Summary of the case", "About the ship accident investigation by the Japan Transport Safety Board", and "Factual progress". The plaintiffs repeatedly wrote in the complaint, spending seven pages. What surprised me more was beyond that. He developed his own theory over 11 pages about the ideal way of judicial review and trial in information disclosure proceedings. So, the detailed allegations regarding the non-disclosure disposition, which is essential, have been announced in the next brief.

According to Deguchi, a lawyer who has filed several proceedings to disclose information against the country, this proprietary theory is a standard claim that almost always appears in recent national documents (also posted on the CALL 4 site. issued by the country in the information disclosure lawsuit of secret personal information file book "held by the national Police Agency written reply and claimed 10 pages following, this time of the defendant briefs (1) I want you to try to compare the 15 pages following claims).

Roughly summarizing, when the court hears whether the non-disclosure part by the administrative agency really corresponds to the non-disclosure reason stipulated by the Information Disclosure Law, the national government leaves the description of the non-disclosure part typologically and abstractly. It is assumed that the court will make a general typographical judgment based on this. In other words, the court should not go to the scene of administrative practice.

The judicial precedent cited by the defendant as the basis of the allegation is 27 years ago (1994), and the document submitted as documentary evidence is also 20 years ago (2001). Do not provide evidence of recent case law or literature. At what level is the country trying to make a trial? It's strange.

Judges are accustomed to information disclosure proceedings because the Tokyo District Court handles administrative cases in the specialized department. You've probably seen the same claim over and over again. The presiding judge is not interested in the state's allegations. I asked the defendant, "When will you make a counterargument?" From the point of view, the country should be able to argue immediately. The Japan Transport Safety Board should have been scrutinizing the reasons for non-disclosure immediately after receiving a request for information disclosure from the plaintiff in January last year. The Japan Transport Safety Board should have explained the reason for non-disclosure to the Information Disclosure / Personal Information Protection Examination Committee because the plaintiff filed a complaint against the non-disclosure decision. If the plaintiff filed a proceeding, the Japan Transport Safety Board would just have to repeat what it had decided before. The question of the presiding judge is natural. It can't take time to prepare.

However, there, the three defendants' agents faced each other and began to discuss when to write the document. Yeah, didn't you decide? Soon after, one of the designated agents replied, "I will submit it in January." The presiding judge didn't say anything, but he was surprised even through the mask. It seems that it will take a long time for the defendant's prolongation tactics, but he asked if he was thinking about revising his decision. It sounded like I was asking you to disclose it even partially.

The designated representative of the country replied that it was re-examining the contents of the original non-disclosure disposition. In words alone, it sounds like he's responding to the presiding judge's guidance, but since it's the country that made such a terrible claim in the first brief, the next claim may add a new reason for non-disclosure. It may be more realistic to think about it.

The next date is Thursday, January 27, 2022 at 10:30 am at the Tokyo District Court No. 703. (Tsutomu Shimizu)

第1回口頭弁論期日

the first oral argument

2021/11/13 11:47

2021年10月5日(火)午前10時30分、東京地方裁判所703号法廷で第1回口頭弁論期日がありました。

原告が訴状を提出したこと、被告が答弁書を提出したことを確認して、次回期日を11月18日(木)午前10時30分とすることを決めて、短時間で終了しました。

被告(国)が提出した答弁書は、原告の請求を争うことが書かれただけのもので、訴状の認否反論や被告の主張は後日に提出するというものでした。

情報公開訴訟において、国の指定代理人が、第1回期日までに訴状の認否反論をせずに簡単な答弁書だけを提出するというのは珍しいことです。

次回期日までに国がどのような書面を提出するのか、注目したいと思います。

The first oral argument was held at Tokyo District Court No. 703 at 10:30 am on Tuesday, October 5, 2021.

After confirming that the plaintiff had filed the complaint and the defendant had submitted the answer, the next date was decided to be 10:30 am on Thursday, November 18, and it ended in a short time.

The answer submitted by the defendant (country) was only to dispute the plaintiff's claim, and the objection to the complaint and the defendant's allegation would be submitted at a later date.

In an information disclosure proceeding, it is unusual for a designated representative of the state to submit only a simple answer without refuting the complaint by the first due date.

I would like to pay attention to what kind of documents the country will submit by the next deadline.

調査報道を専門とする独立系のグループ。2019 年5月から本格的な活動を始めた。グループには、フリージャーナリストや写真家、ドキュメンタリー映像作家、研究者、編集者、新聞社・テレビ局の記者ら30人余りが参加。調査報道の実践や取材ノウハウの研究・公開などを続けている。グループを束ねるのは、フロントラインプレス合同会社(本社所在地:高知県高知市、2019年4月設立)

連絡先:info★frontlinepress.jp (ご利用の際は★を@に変えてください)

■代表は高田昌幸。略歴は以下。

(たかだ・まさゆき)東京都市大学メディア情報学部教授/ジャーナリスト。1960年、高知県生まれ。高知追手前高校卒業、法政大学法学部政治学科卒業。1986年、北海道新聞社入社。小樽支社報道部、経済部(主に金融担当)、社会部(警察・司法、遊軍)、東京政治経済部(日銀・財務省、東証、外務省など担当)、報道本部次長(警察・司法、遊軍担当)、国際部ロンドン支局長、運動部次長などを経て2011年退社。2012年、高知新聞社入社。社会部副部長、報道部副部長。2017年3月退社。記者歴通算30年。北海道新聞社時代、北海道警察の裏金問題取材で取材班代表として日本新聞協会賞、日本ジャーナリスト会議大賞、菊池寛賞を受賞。2017年4月から東京都市大学メディア情報学部教授、2019年4月にフロントラインプレス合同会社を設立し、代表社員に。

著書・共著・編著に「権力VS調査報道」「権力に迫る『調査報道』」(いずれも旬報社)、「真実ー新聞が権力に跪いた日」(角川文庫)、「メディアの罠ー権力に加担する新聞・テレビの深層」「@Fukushimaー私たちの望むものは」(いずれも産学社)、「わたしと平成」(フィルムアート社)、「希望」「伝える技法」(旬報社)、「日本の現場ー地方紙で読む」(旬報社)ほか。部分執筆に「現代ジャーナリズム事典」(三省堂)ほか。

連絡先:masayuki_100★hotmail.com (ご利用の際は★を@に変えてください)

関連コラム

-

2023. 10. 24