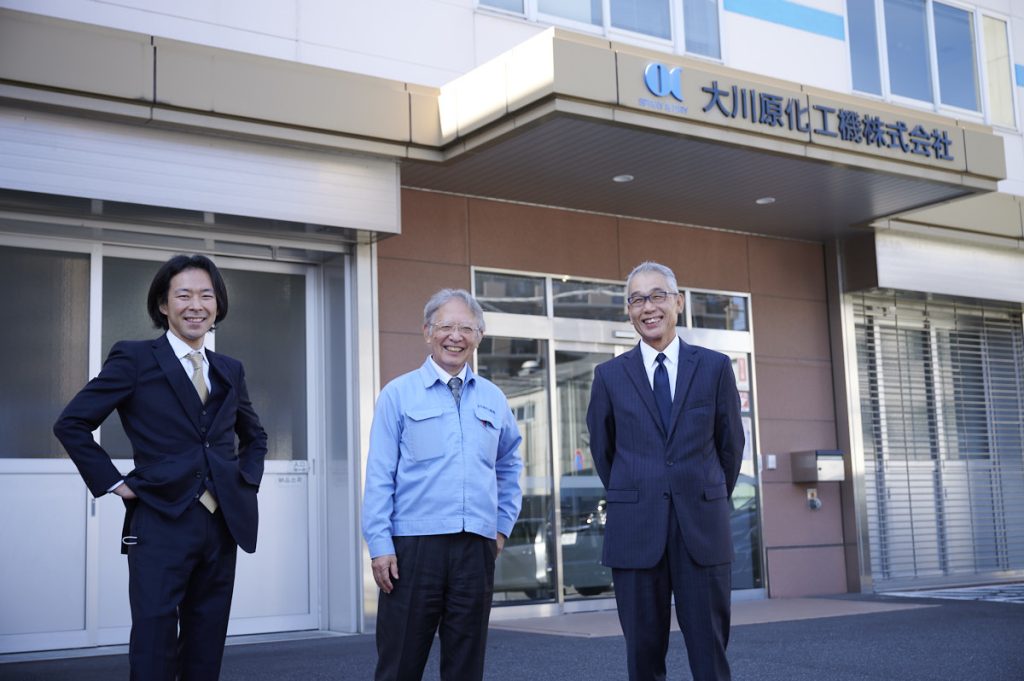

終結インタビュー「大川原化工機事件」

経産省の輸出許可申請が必要な噴霧乾燥機を無許可で輸出したとして、3人の役員が逮捕・勾留、起訴された約1年後の2021年7月、初公判直前に東京地検が起訴取り消しを通達した大川原化工機事件。

その後、大川原社長らが国と東京都を相手に提起した訴訟は、二審で被告側が上告を断念するという完全勝訴の判決を得て、終結した。今回の訴訟で主任弁護人を務めた髙田 剛弁護士は、「人質司法は誰でも巻き込まれる可能性があることを、この事件はとてもよく伝えていると思います」と話す。

11ヵ月に及んだ無実の罪による勾留時から、大川原社長らの代理人を務め、膨大な証拠資料の収集と証人尋問によって勝訴に導いた髙田さんに、『大川原化工機事件 〜無実で約1年勾留「人質司法」問題をただす〜』訴訟の提起から終結に至る約4年間を振り返ってもらった。

〈公共訴訟が残したもの Vol.2〉終結レポート「大川原化工機事件」

原告の名誉回復のため、訴訟を提起

今回、民事訴訟を提起したいちばんの目的は、原告の名誉を回復し、真実を明らかにすることだったと髙田さんはいう。

「刑事事件は2021年7月30日に東京地検の起訴取り消し、裁判所による公訴棄却決定という前代未聞のかたちで終わりました。

ただ、起訴取り消しにあたり、東京地検は『有罪立証には時間がかかり、被告に負担を与えてしまうので(起訴を)取り消した』と記者レクを行いました。このため大川原社長らが無実であるという事実認定がされず、地検が被告を許したという印象を与えかねない報道が一部でされていたのです。

ハードルの高さは承知していましたが、会社に貼られたレッテルを解消し、従業員やその家族を含めた会社の名誉と業績を回復するために、国賠訴訟を起こしました」

一審判決で認められたのは警視庁公安部の捜査不足で、この事件が公安部によってつくり上げられた、えん罪事件だという認定まではされなかった。だが、二審では、公安部が経産省に執拗に働きかけ、強引にガサ入れの協力を取りつけたこと、経産省の解釈を公安部が捻じ曲げたという、えん罪の背景にあった点が事実認定されている。

「裁判所はねつ造とまでは表現しませんでしたが、内偵段階で、当初は『公安部の考えは受け入れられない』と明言していた経産省が、合理的な事情はないのにガサ入れを容認したとの事実を認定しました。えん罪の真相を立証することを目標としてきた私たちにとって、二審は喜ばしい判決内容でした」

ターニングポイントとなった一審の証人尋問

大川原社長らと会社の名誉回復において、ターニングポイントとなったのは、2023年6月30日に行われた一審の証人尋問だった。

「取材はしてもらっていたものの、どちらが勝つかわからないなか、記者の方たちの報道は控えめでした。その流れを大きく変えたのが証人尋問です。現役捜査員の『ねつ造です』という証言が報道されると『悪いのは国だった』と、世の中の認識が大きく変わりました。名誉回復については、あの証人尋問を機に進んだと思います」

国賠訴訟の勝訴の確率は低い。だが、提訴の段階から、勝てるとしたらこういう事件だという手応えはあったと髙田さんはいう。

「立証でいちばんほしかったのは、経産省と警視庁の間で行われた打ち合わせのメモです。その捜査メモは警視庁内部にあって、検察側には来ていなかったと、検事は刑事事件での公判前整理手続で認めていました。

このメモを出させるために証拠開示請求を行い、検察官が任意に開示しない場合には裁定請求を行う予定でしたが、その直後、検事が起訴を取り消したので、メモが開示されずに刑事事件が終わりました。そこで国賠訴訟では、提起の直後に文書送付嘱託の申立てを行い、さらに、文書提出命令を申し立てました」

経産省と公安部のあいだのやりとりが記された捜査メモの開示。そして温度実験の不備という捜査不足の検証。弁護団はこの2つを国賠訴訟の柱としたが、最終的に文書提出命令の申立てを取り下げている。

「裁判所が文書提出命令を出せば、東京都(警視庁)が抗告(不服申し立て)し、訴訟の進行が止まることが想像できました。名誉回復のために始めた訴訟が停滞することは避けたかったので、捜査メモを読んでいるはずの警察官らを証人尋問することで、ねつ造の構造をあぶりだすという戦略に切り替えました」

そして証人尋問で出たのが、その後の報道の流れを一気に変えた現役捜査員による「ねつ造ですね」という証言だった。

事件の真相を伝えるために注力した、マスコミ対応

社会全体にこの訴訟の意義、具体的には人質司法の問題を投げかける。そのためには「被告に対し、裁判所から文書提出命令を出させること」よりも、事件の真相を知る捜査官らに証人尋問を行うほうが、メディアの注目度は高くなる。法廷という公の場で証言を引き出せれば、大きく報道される。それは世論への働きかけとなり、訴訟提起の最大の目的である原告の名誉回復にもつながる。弁護団はそう考えて、国賠訴訟を組み立てたという。

「事実関係に関する重要な証言はすでに得られていましたので、マスコミや一般の方々に伝わりやすい一言を引き出すために水を向ける質問をしたところ、証人からそれを上回る表現が出て。傍聴席のマスコミの人たちが一気にざわつくのを感じました」

そもそも経済事件は専門性が高く、難解なため、かみ砕いて説明しなければ、一般の人には理解されにくい。事件の真相を伝えるために、毎回、メディアに記者レクを行うなど、髙田さんは今回の訴訟でマスコミを巻き込むことにも力を入れたという。

「記事にしてもらうために、メディアが取り上げやすいフレーズを引き出せるように、証人尋問の準備も進めました。実は『ねつ造ですね』と証言した捜査官だけでなく、刑事事件の担当だった塚部検事への尋問でも、相当よい証言を得ているんです。ただ、メディアで大きく報道されたのは『謝罪はありません、間違ったとは思っていません』という、人々が受け止めやすいことばでした」

浮き彫りになった、“人質司法”のおそろしさ

今回、あらためて浮き彫りにされたのが、人質司法の問題だ。違法な逮捕・起訴による大川原社長ら3人の勾留は、11ヵ月にも及んだ。顧問だった相嶋さんは勾留中にがんを発症したにも関わらず、国は保釈を認めず、その命が奪われるという最悪の結果をもたらした。

なぜ無実の人が拘束されなければならなかったのか。この事件は、日本で今も続く人質司法のおそろしさを伝えていると髙田さんはいう。

「(訴訟の)長期化を避け、大川原社長らの名誉を回復するため、訴訟では捜査の違法性を柱としましたが、原告は人質司法の被害者なのだと一般の方にも理解してもらえるように、私自身、発信を続けました。記者の方々も、その部分を報道してくれました。

およそ1年半、社員役員をあげてトラック3台分の資料提出を行い、291回に及ぶ事情聴取という任意捜査に協力しながら、逮捕・勾留され、その過程で無実の人の命が奪われている。この事件を通じて、人質司法は国民全員が巻き込まれる可能性があると、知ってもらえたのではないかと思います」

「私自身、いちばん苦しかったのは、3人の保釈が認められなかったことです。担当部の裁判官からも『この事件は長期勾留が適当とは思われない』といわれていましたし、相嶋さんはがんで倒れたにも関わらず、(保釈が)認められない。

新年を自宅で迎えてほしいと年末近くに5度目(相嶋さんは7度目)の保釈請求を行い、令状部である東京地裁刑事14部が保釈決定を出してくれたのに、最後の最後、保釈金も準備していた12月28日に検察官に準抗告(不服申立て)され、数時間でひっくり返されてしまった。あのときは取り消しの判断をした裁判所を憎みました」

CALL4がなければ、訴訟資料を公開できなかった

国賠訴訟を提起した直後、知り合いの弁護士にCALL4を紹介された髙田さんは、この事件を通じて公共訴訟そのものを広められるのではないかと考え、CALL4への掲載を決めたという。

「まずこうした取り組みがプラットフォームでされていることに意味があると思います。プラットフォームがあると、ひとつの訴訟に興味を持った人が、それに関連する事件や社会の動きを意識しやすくなります。

お金のために始めたわけではなかったのですが、寄付してくれる方がいる=自分たちのやっていることが間違っていないという確認になり、支援者のメッセージと合わせて励みになりました」

CALL4へのケース掲載と同じ時期に、SNSでの発信を始めた髙田さんは、こう続ける。

「無罪判決を勝ち取ったときに発信しようと考えてTwitter(現X)を登録していたので、起訴取り消し後に情報発信を始めました。訴訟をしているだけでは世の中の関心がどのようなものか、感触がつかみにくいのですが、寄せられたメッセージを通じて支援者の受け止め方がわかると、発信するときのやりがいが違います。

支援者のみなさんは多分、私のSNSも見ているだろうと思ったので、サイトにあげる期日報告よりも、少しブレイクダウンして伝えることを意識しました」

もうひとつ、髙田さんが「その意義は非常に大きい」というのは、CALL4のサイト上で訴訟資料を公開している点だ。

「我々の訴訟は普通では見られない資料もあり、関心のある人はいるだろうと思っていました。ただ、これまで公開する場がなかったし、個人であげるのはリスクもあるので、CALL4というプラットフォームがなければ、証拠をはじめとする訴訟資料の開示はできなかったと思います。

取材時に、記者の方から訴訟資料が見たいといわれるたびに『CALL4にアップしているから見てください』と伝えていたので、今は記者のあいだでも、CALL4に行けば資料が見られると周知されています」

「CALL4のサイトには、スタッフの方が制作しているストーリーやマンガなどもあります。訴訟資料までは見ない一般の人にも事件をわかりやすく伝え、共感してもらう上で、これらのコンテンツが果たす役割は大きいと思います」

企業法務を主としてきた髙田さんは、この訴訟を通じて初めて経験することもあり、多くのことを学んだと、この4年間を振り返る。

「時間はかかったものの、最終的に完全勝訴を得ることができ、本当にやりがいがありました。CALL4に掲載したことで、世の中を変えていこうと志を持って公共訴訟に関わる弁護士の皆さんの動きも知りました。

大川原化工機のような事件は、なかなか体験できるものではないので、この訴訟で学んだことを広く共有できればと、そう思っています」