アメリカの現場から ーBLMのデモ監視をめぐる訴訟ー

私は、国際NPOのニューヨークオフィスに所属し、公共訴訟に関する仕事をしている。本コラム連載では、アメリカの公共訴訟を、関係者のインタビューという形式で紹介し、公共訴訟の持つ固有のインパクトや、日本で公共訴訟を活用するためのヒントを提供したい。

初回は、昨年、警察によるBlack Lives Matterのデモ活動の監視をめぐって米国カリフォルニア州で提起されたウィリアムズ対サンフランシスコ事件について、原告の一人であるネイサン・シアード(通称ナッシュ)にインタビューを行った。

日本で育った私には、なぜ米国で多くの人が敢えて外へ出てBLM運動に参加するのか、デモに何の価値があり、デモに対する過度な監視に一体何の問題があるのか理解が難しかった。それはもしかすると、他の多くの日本人も、デモに対し得体の知れなさを感じてしまうのではないかと思えた。そこでBLM運動のデモを計画、実施する市民活動家であり、この事件の原告となったナッシュにインタビューを申し入れた。

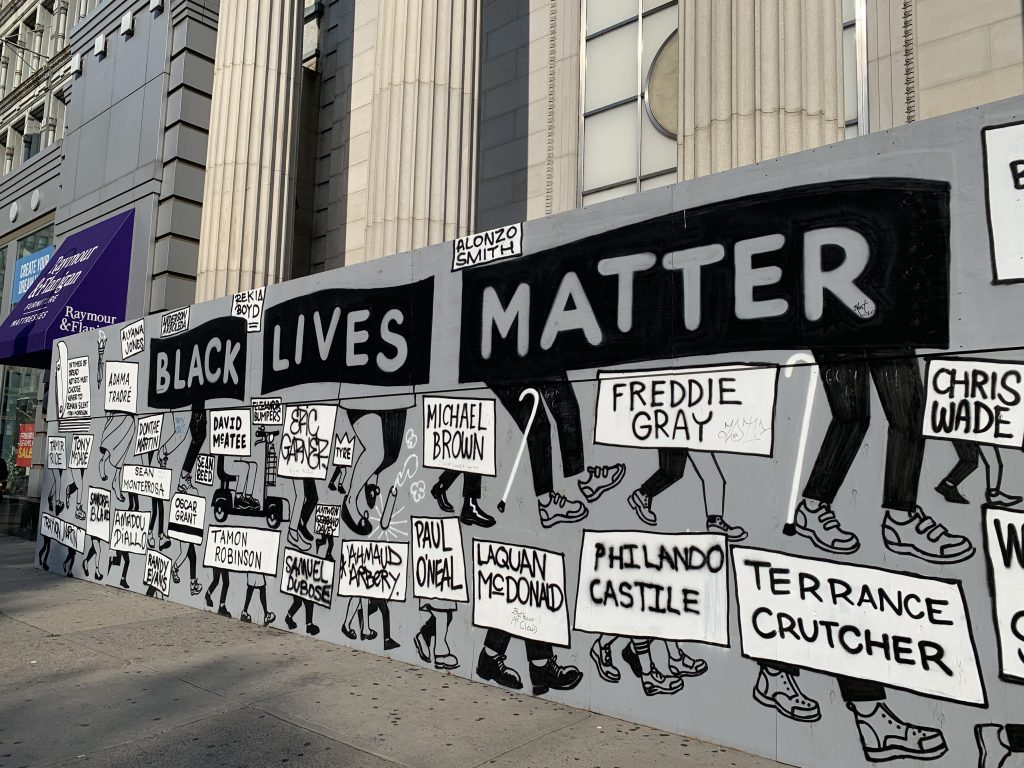

昨年5月末、米国ミネソタ州ミネアポリスに暮らしていたジョージ・フロイド氏が白人警官による暴行を原因として命を落とす事件が起きた。事件を契機に、「Black Lives Matter(黒人の命は大事だ)」という標語の下、全米各地で、黒人に対する構造的差別の解消を主張するデモが数多く行われ、各地方政府はその監視のために警察を動員した。米国西海岸の大都市サンフランシスコでは、ライブカメラを所有管理する私人から直接協力を得て、カメラをデモの監視に利用していた。

2019年に制定された同市の条例で、警察による監視システムの行き過ぎた利用を防ぐため、警察が監視システムを利用したり、その導入のため予算申請するには、それに先立ち、市民から直接選ばれたSan Francisco Board of Supervisorsの許可を得ることが義務付けられている。しかし、同市の警察は必要な手続を経ずにデモの監視にカメラを利用していたことが分かった。これを受け、昨年10月、ライブカメラによる監視の対象となっていたデモの参加者3名が、サンフランシスコ市と同群を被告とし、カリフォルニアの州裁判所に損害賠償等を求める訴えを提起した。

ナッシュへのinterview

ーなぜ、市民活動家になったのか。

もともと広くロビー活動を仕事にしていたが、徐々に社会の本質的な課題が明確に見えてきて、その課題解決に取り組もうと思い、より市民に焦点を当てる方向にシフトした。

社会では、一部の人たちが、本人の選択によらず難しい立場に置かれて、日々の生活のレベルで多数の壁に直面している。その人たちがその状況から脱するには、当たり前だけれど、課題とその解決方法を一つずつ根気強く分析・整理して、それを社会の意思決定者まで効果的に伝えていく必要がある。でも彼らはそのリソースを持たない。また、意思決定者を説得する経路は日常の生活に影響してしまうような逼迫した課題に直面することのない人たちの手に握られている。彼らはそれを利用できない。

この、本来そうであって然るべき状況と現実の途方もない乖離に気づいた時、自分がそれに取り組まない理由はないと思った。

自分が日々現実に目にするもののほか、歴史上の活動家から多くの刺激を受けてきた。例を挙げればキリがないけれど、例えば、黒人差別問題に取り組んだマーティン・ルーサー・キング・ジュニア、マルコム・Xなどだ。

ーウィリアムズ事件の論点はデモに対する監視の違法性だが、デモの機能は何か。

課題解決に向けた手段は様々ある。例えば、「テクノロジー」(例:政府や大企業による行き過ぎた監視からユーザが自衛するためのソフトウェアの開発、普及等)、「政府への政策提言」、「法的手段」などだ。課題の性質や解決に向けた活動のフェーズをよく見定めて、それに相応しいツールをうまく使っていく必要がある。

その中で、「デモ」は、一定の論点やメッセージに集合性を持たせ、社会に幅広くその認識を広める際に固有の威力を発揮する。例えば、アメリカでは警察による過度な武力行使により数多くの人が犠牲になってきたけれど、昨年、ジョージ・フロイドの死後、未曾有の規模でデモが展開されて初めてこの問題が論点として幅広く認識され、一定の問題解消措置に結びついた。

キング牧師は「A riot is the language of the unheard」(騒乱は、誰にも耳を傾けられない人たちの用いる言語だ。)という言葉を残した。デモが果たす機能をうまく表していると思う。Riot(騒乱)という言葉は誤解を生みかねないけれど、敢えて紹介したい。

ーウィリアムズ事件では、まさにそのデモの現場が舞台となった。

警察による法令不遵守を批判してコンプライアンスを徹底させる方法は色々あると思うけれど、敢えて訴訟という手段をとったのはなぜか。

前提として、今回の訴訟は、監視技術を利用した警察活動に民主的コントロールを及ばせる、つまり、警察による監視技術の利用に先立って、社会の様々なステークホルダーによる対話を通じてルールを作り、そのルールに基づいた監視技術の利用を確保する、という大きな案件の一貫として展開している。これを実現しないと、監視が表現の萎縮効果を生んで社会課題の解決をさらに難しくするし、監視技術が構造格差を維持強化する方向で濫用されかねない。

その一つの成果として、サンフランシスコ等の一部の州では、2019年に条例が制定・発効し、警察が監視技術を利用するには、市民から直接選ばれたメンバーからなる市議会の事前許可の取得が義務付けられた。しかし、サンフランシスコの警察はその手続きを踏まずに監視カメラをデモの取締りに利用した。

現在、全米で同種の条例が制定される流れができているけれど、それが遵守されなければ意味がない。訴訟という公の場で法令不遵守について責任を厳しく問うたり、その結果が広く報道されることを通じて、警察をコンプライアンスに向けて効果的に動機付けできるため、訴訟を利用することにした。

ー日本では、アメリカに比べると公共訴訟が活用されていないという指摘がある。

その原因の一つとして、社会課題に対して指摘をする人に世間から厳しい目が向けられる社会的な風潮があり、それを恐れて潜在的な原告が訴訟提起を回避してしまう、という萎縮効果が挙げられている。何か対応策はあるか。

日本とアメリカで多少程度の違いはあるかもしれないけれど、社会課題に対する指摘は、その課題に直接関係を持たない人にとってはノイズのような意味を持つ。それに対して抵抗感を抱くのは人間である以上逃れられない自動的な心理反応だけれど、多数派が自分の即時的反応をどう冷静に分析して対処すべきかが鍵だ。また潜在的な原告も、世間から向けられる厳しい反応は、自分自身や自分の主張の本質とは無関係の、単なる即時的反応に過ぎない、と正しく認識する必要がある。

「シアター・オブ・オプレスト」という有名な観客参加型の演劇がある。その一つのプロットにこのようなものがある。リーダー役Aが、Bに、「手をCの顔に伸ばしてください。Cが顔を動かしても、常にCの顔の前に手のひらがあるよう、Cの顔の動きに合わせて手を動かしてください」と指示する。Bが指示を実行すると、次第にCは顔の前の手のひらから逃れようとしても逃れられない状態を不愉快に感じ、Bに対し怒りの感情を持つ。しかし、Aがそれをやめるよう指示し、BCの対話の時間になると、Bは対話を通じて、不愉快な状況の原因はAの指示にあること、その問題はBとCに共通のものであること、Cに怒りを向けることの無意味さに気づく。

シアター・オブ・オプレストが示す通り、多数派は、原告との対話を通じ、ディスラプションに対する自動的な心理的反応を自覚し、原告の指摘する社会課題のより本質的な原因に目を向けることができるし、原告の指摘する社会課題は、自分が生活する社会に関係するもの、として原告とともに課題の解決を志向することもできる。

ーinterviewを終えてー

社会を「よくする」ことは、それはつまり今の社会を「変える」ことだ。だから、今の社会で心地よく暮らしている人の目には、公共訴訟の原告が、自分たちの心地よい生活を変えてしまおうとしているように見える。あるいは、生活の心地よさに気づけない人であったり、それに満足できない浅はかな人に見えたりする。それは、安定した生活を送ることを望むという、人としてあたり前の心理作用だ。

しかし、ナッシュのように社会を「よくしよう」とする人たちの言葉(例えばBLM運動のデモを通じて伝えられるメッセージ)に耳を傾けると、実は、彼らが直面する問題の原因は、自分が心地よく暮らしている社会そのものに存在していること、自分の生活ではなく彼らの生活の中で問題が顕在化したのは偶然であって、自分がいつ問題の当事者になってもおかしくなかったこと、むしろ自分の感じる生活の心地よさは、誰かが、彼らのように社会を「よく」しようと活動したから成り立っていることに気づく。

つまり、自分の感じている心地よさは、脆い前提の上に成立しているにすぎないこと、そして、彼らの活動は、公共訴訟を含め、その脆さを取り除くためのものだと気づくことができる。

公共訴訟はそのための有効なツールだ。今後の記事では、より具体的に、日本で公共訴訟を活用するためのヒントを提供したい。