自分の国に帰れないから、助けてとお願いしている。ただそれだけで、同じ人間だから

2023.2.28

2023.2.28

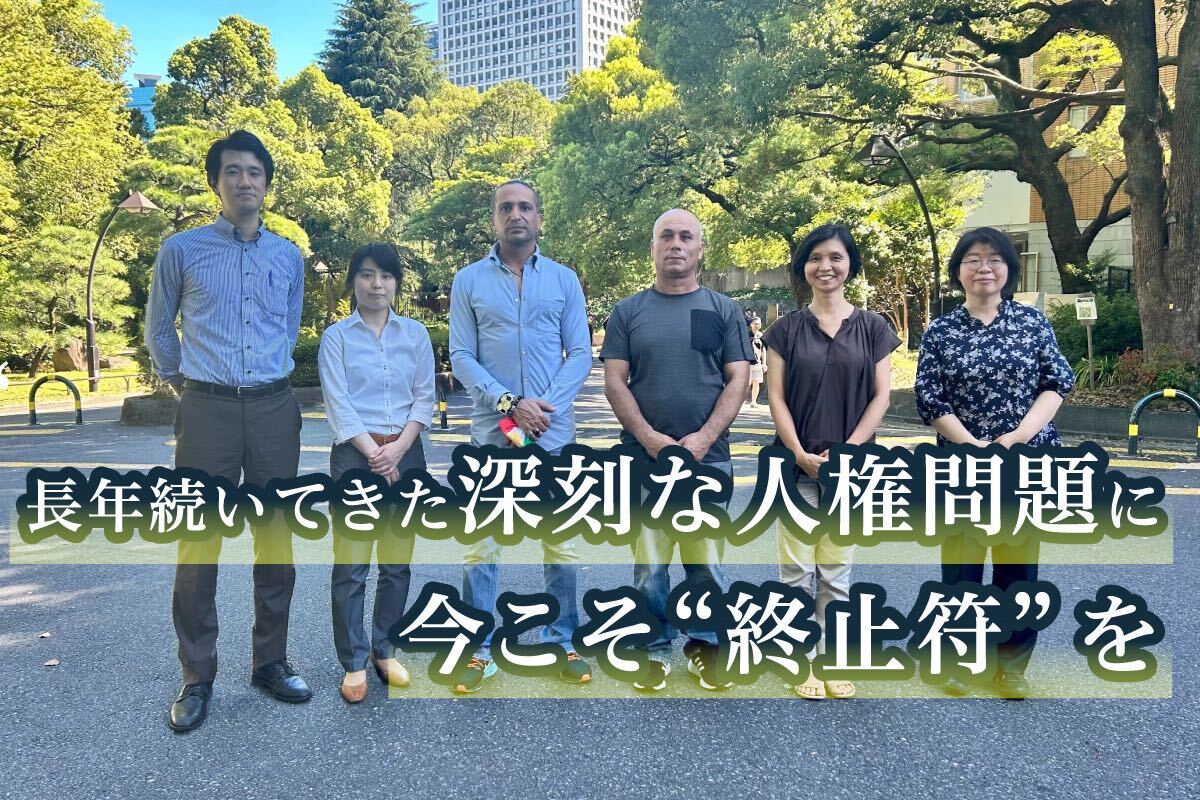

難民申請中のイラン国籍のサファリさんと、彼を支える駒井弁護士のストーリー

「“今回は認められません”。仮放免の延長に行ったら、突然そういわれたんです。理由を尋ねても、職員は“入管の都合です”というだけでした」

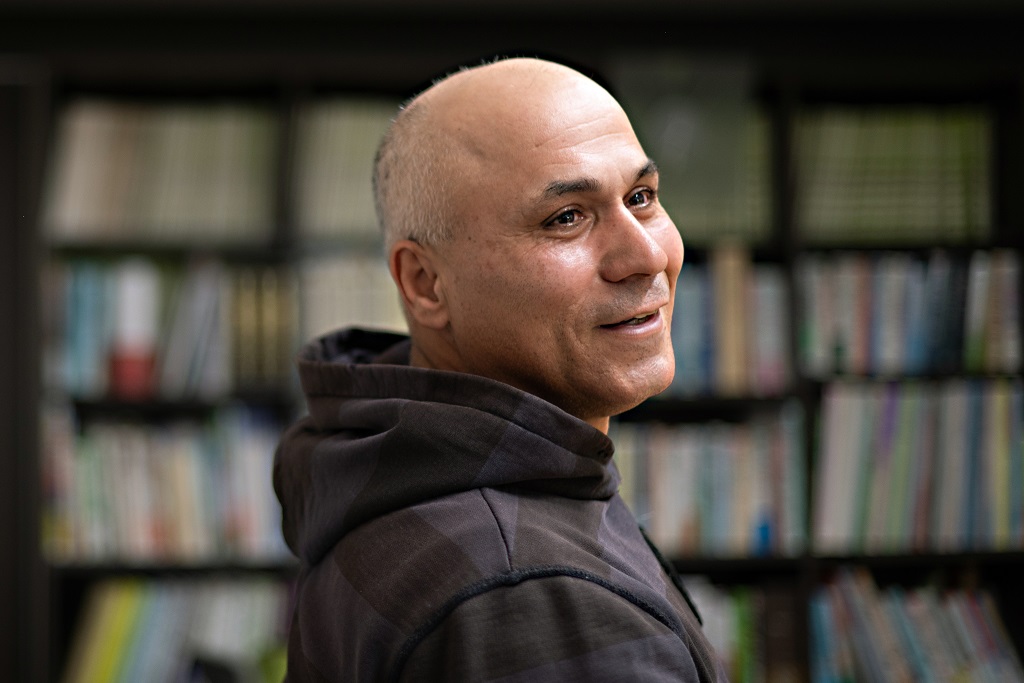

最初の難民申請をした後、2ヵ月ごとに仮放免(一時的に収容を停止し、身体拘束を解く措置のこと)を更新してきたイラン出身のサファリ・ディマン・ヘイダルさんは、東京入国管理局(現・東京出入国在留管理局)でそう告げられ、2016年6月8日に再収容された。

その後、コロナ禍の拡がりを受け、入管が2020年の春に運用を変更したことで、多くの被収容者同様、サファリさんも仮放免になったが、その収容期間は1357日間に及んだ。

1979年の革命以降、イランでは、聖職者が絶対的な統治者として権力を持つ神権政治が続いている。母国での政治的な迫害を逃れて、サファリさんが来日したのは1991年。日本での生活は32年目に入り、すでに母国で過ごした時間よりもずっと長い。

外の病院に行くとき、手錠され、縄でつながれる

出入国在留管理庁(入管)は、何らかの理由で在留資格を失った外国の人たちを、事情によらず母国への退去強制を前提に収容する。入管は在留資格のない人は原則収容する全件収容主義を採っているため、母国での迫害を逃れ、難民として庇護(ひご)を求めている人や、日本人の配偶者や家族とともに暮らしている人まで、収容されているのが現状だ。

コロナ禍以降、茨城県牛久市にある東日本入国管理センターの被収容者は20~30人ほどに減っている。だが、2016年は約250人、2017年から2019年までの被収容者は300人を超え、収容期間は長期化していた。

当時の収容施設の状況について、サファリさんはこう話す。

「1人部屋もありますけど、狭い3~4人部屋に、国も、宗教も、ことばも違う人が収容されます。自由時間以外は外から鍵をかけられているし、部屋を出ても狭い廊下を歩くだけです。日本語がわからない人はやっぱり大変だし、みんなストレスがあるから、ちょっとしたことでもケンカになります」

「施設内の運動場で1日40分、運動ができるので、最初は健康のためにと運動するんですけど、みんな、だんだん部屋に閉じこもるようになってしまいます。

たとえば頭が痛くて、入管内のお医者さんに診てもらいたくても、まず申請書を書かなければいけません。診察まで早くて2週間、平均3週間、それまでは市販の痛み止めを渡されます。あそこにいると、いやでも病気になっていくんです」

被収容者は犯罪者ではない。それなのに外部の病院に行くとき、入管は彼らに手錠をかけ、左右と後ろから警備官が付き添う。こうした厳重な管理体制が醸し出す物々しい気配は、彼らの心を深く傷つけている。

「病院に行くときは手錠をされた上、犬みたいに腰に縄をつけられます。病院のスタッフやほかの患者さんに見られるのは恥ずかしいし、すごくいやでした。自分は難民申請者なんだとわかるように、紙に書いてもらいたいと思ったくらい、本当にいやでした」

ハンストは犯罪者扱いへの唯一の抵抗

「あるとき、運動場のアスファルトの修理をしに、職人さんが来ました。その中の年配の男性が、ガードマンさんに“ここにいる人はみんな犯罪者なんだろ”と、話しているのが聞こえたんです」

「私は職人さんに“お父さん、それは違うよ。みんな犯罪者じゃないよ”というと、“じゃあ、何でここにいるんだ”と返されました。

入管の職員は事情を知らない外部の人に、正しい情報を伝えようとしません。だからみんな犯罪者扱いされてしまう。私は何ひとつ罪を犯していないのにそういう目で見られるのは絶対にいやで、そのとき初めて、入管の上の人に抗議をしました」

収容から3年間、たくさんの理不尽を我慢してきたサファリさんがハンストを決意したのは、このときだったという。

「中にいるあいだ、10回くらい申請しましたけど、仮放免は出ませんでした。なぜだめなのか。理由が知りたくて、情報開示請求もしました。でも、出てきた約20枚の書面はほぼ黒塗りです。自分たちにはそれしか抗議の手段がなかったから、私はハンストをしたんです」

最初はそうではなくても、長く閉じ込められることで、被収容者は少しずつ心身のバランスを崩してゆく。サファリさんも胃が痛くなり、夜も眠れなくなり、ストレスと同時に、服用する薬も増えていった。

「ハンストを始めてからは鬱(うつ)症状も出て、精神安定剤や睡眠剤を6錠くらい飲んでいました。その中の青い薬はすごく強いもので、お医者さんは自分で処方しているのに“サファリさん、これはあまり飲まないほうがいいよ”といいました」

2019年6月、ハンストを始めたサファリさんは、7月にようやく仮放免を認められる。だが、ふたを開けてみれば、仮放免はわずか2週間だった。

「あのとき職員は、“2週間、外に出せば、みんな逃げるだろうと思っていた”と話していました。最初にハンストして仮放免になった人が、外に出てまだ1週間経っていないとき、職員は私にこういったんです。“彼らはサファリさんに仮放免が出る前に、また収容されるよ、”と」

「入管は最初から、ハンストを止めるために、2週間だけ仮放免を出していたんです」

入管が被収容者のハンストを何としても食い止めたかった理由。それは、サファリさんたちがハンストを始めた2019年6月に、長崎県の大村入国管理センターで、ハンストの末、ナイジェリア人男性が餓死していたからだった。

ナイジェリア人男性の死は大村入管内に留まらず、各地の被収容者に衝撃と動揺を与えた。その後も入管の意に反して、施設内ではハンストが拡がった。

わずかな信頼の糸が切れた瞬間

「最初、(別の人のケースで)仮放免がたった2週間と聞いたとき、これは入管の脅しだろうと、私はそう思ったんです」

サファリさんの隣りで、駒井知会弁護士が当時を振り返る。

「2週間後に更新に行けば、再収容せず、また2週間ずつでも延長するだろう、と。もちろんそれだって、当事者にとっては相当のストレスです。だけど、ハンストしている人を本気で再収容するなんて……」

「あのとき、入管に対する最後の、わずかな信頼の糸がぷつんと切れる音が、自分の中で聞こえました」

「イギリスで当局がサフラジェットに対しておこなった猫とネズミ法が、まさか21世紀の日本で再現されるとは思いませんでした」

サフラジェットとは、19世紀末から20世紀初頭にかけて、イギリスで女性参政権運動を率いたメンバーを指す。抗議活動によって刑務所に収監されたサフラジェットは、ハンストで抵抗。これに対し、政府は彼女たちに強制給餌(きゅうじ)をおこなった。この仕打ち自体、人間の心身を激しく苛む(さいなむ)虐待だが、政府は更に、被収容者の健康が悪化して死亡した際の責任を逃れるため、ハンストでボロボロになった人を一時的に釈放し、体調が回復すると再収容する法を可決。これが当時のイギリス社会で大きな批判を呼んだ、通称、猫とネズミ法(Cat and Mouse Act)だ。その1世紀も前の悪法と同じことが、現代の日本でおこなわれたのだ。

「みんな、何年も収容されて、外に出たくて焦っていたから」

「自分より先に2週間仮放免になった人が再収容されたとわかっていても、もしかして自分は大丈夫じゃないかって、ちょっとだけ希望を持ってしまうんです。でも、結局、2週間仮放免が3回も繰り返されました。外で受診した精神科の病院の診断書を持って行っても、入管は見ないから。本当に全然見ないから」

ハンストが続き、もしまた餓死者が出れば、世間の入管に向ける目は厳しくなる。わずか2週間という、被収容者を精神的に追い詰める方法で仮放免を出して、彼らが逃げれば、入管は責任を免れるだけでなく、「ルールを破って逃げたのだから、捉まえるのは当然」と、自分たちの行為を正当化できる。

「国が制度として許される範疇(はんちゅう)を、完全に超えたんです」と、駒井さんは憤りを隠さない。

「一口に3年の収容といっても、予め期限がわかっているか、いないかで、収容の意味合いはまったく違ってきます。いつ外に出られるかわからない日々が続くことの精神的なストレスは、極めて深刻で『夜と霧』に描かれるナチスの強制収容所を連想させます。でも、サファリさんは逃げませんでした。彼のように律義に戻ってくる人が、どれだけつらかったか……」

駒井さんが見やると、サファリさんはこう応えた。

「やっぱり自分を信じて保証人になってくれた人やお世話になっている人を、裏切ることはできないから。入管のやっていることは本当にひどいけど、でも、私は難民としてこの国に“助けてください”とお願いしている立場だから、逃げるのはよくないと思っていたから」

けれど、とサファリさんは続ける。

「戻ったら再収容されるとわかっているから、二度とあそこに入りたくないから、みんな悩んで悩んで逃げている。3年もあそこにいて、たった2週間で再収容されるなら、もうどうなってもいいと思ってしまう。逃げる人の気持ちも、私にはわからなくはありません」

日本の入管は「国際人権法」に違反している

国連には、国連人権理事会の決議に基づいて、「恣意(しい)的な拘禁」が疑われる身体拘束を調査する専門家グループ「恣意的拘禁作業部会」(WGAD)がある。

駒井さんをはじめ5人の弁護団は、サファリさんと、サファリさん同様、長期収容されたクルド人のデニスさんの代理人として、2019年10月「ふたりの収容は自由権規約9条に違反している」と、WGADに通報した。これを受けて調査したWGADは、2020年9月28日「入管による外国人の長期収容は国際法違反である」との勧告を日本政府に出している。

だが、政府は収容の運用を改めることも、ふたりに賠償をおこなうこともなかった。サファリさんとデニスさんは弁護団とともに、収容の違法と、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」)の国際法違反について訴訟を起こした。

国連による勧告という後ろ盾があったとはいえ、サファリさんにとって、国を相手にした訴訟の原告になることは、傍からは想像しきれない勇気が必要だったはずだ。

「国が相手では、日本の人が裁判を起こしてもほとんど負けてしまう状況なのに、自分たちが裁判の原告になるのだから、それは怖いです。やっぱりどうしても入管は怖いです」

「ハンストをした後、私たちは記者会見の場で、自分の名前や顔を表に出しました。収容されていた外国人で表に出る人は、それまでほとんどいなかったから怖かったけど、弁護士の先生方がよい人たちだったので、勇気づけられました」

人としての自分は弱くはないし、怖いものもない。ただ、入管に行くとどうなるとわからないから。サファリさんはそう話す。

「収容されたら、いつ出られるかわからない。そこがいちばん怖いところです。延長申請に行くときも、また入れられてしまうんじゃないかと考えてしまいます」

仮放免の審査は入管がおこなうが、明確な判断基準が示されていない。結果について理由を尋ねても「個別の案件についてはお答えできません」としか返ってこない。たいていの場所では通用しないことが、こと入管に限ってまかり通っている。

民主主義のこの国で

2016年4月、入管内では「東京五輪の年までに不法滞在者ら社会に不安を与える外国人を大幅に縮減することは喫緊の課題」という内部通達が出された。

入管問題に取り組む弁護士や支援者の方々が異口同音に唱えるように、これ以降、仮放免は出なくなり、収容の長期化が進んだ。

2020年にコロナ禍が始まり、施設内の感染防止のため、入管が仮放免を積極的に運用するよう収容方針を変更したことを機に、被収容者は激減した。

だが、入管が喧伝(けんでん)していたように、多くの外国人が外に出たことで、治安上、大きな問題は生じたことを裏づけるようなデータはない。

「そのことが明るみになってしまったから。だから、外国の人たちを犯罪者扱いから、今度はテロリスト扱いしようとしているわけです」と、サファリさんと駒井さんは口を揃える。

2023年の通常国会で再提出される入管法改正案では、「送還忌避者の送還の促進」という名目で、難民認定申請中でも複数回申請者は、一定の条件下で送還できるようにする、としている。しかし、2021年の日本の難民認定率は1%にも満たない。「救われるべき難民の保護を縮小し、彼らの生命・身体などの人権を危機にさらすことになる」と複数の人権団体が強く反対を表明している。

「30年日本にいて、私がどんな悪いことをしたか。治安に関わるようなことをしたか。もしあるなら教えてほしいです」

「来日以来、たくさんの友達ができました。人生は一回きりだから、なるべく今を楽しく生きたいと思っています。今、私はこうしてみなさんとお話ししているけど、この部屋を出たら、何が起きるかわかりません。人間はいつ死ぬか、わからない。だからいい思い出を残せるように生きたいんです」

理由があって、自分の国に帰ることができないから、難民として助けてくださいとお願いしている。ただそれだけで、同じ人間だから。サファリさんはまっすぐな視線をこちらに向ける。

「収容施設内では、入管は本当に何でもやることを私はこの目で見てきましたから。ある意味、私の国の政府と同じです。イランや北朝鮮ではなく、民主主義の国で、外国人が差別されている。それはすごく残念です」

駒井さんも続ける。

「たとえ貧しくても、家族や友人がいる自分の国は、入管の中にいるよりはいいはずなんです。それでも自分の国には帰れない理由があるから、帰国したら政治的迫害を受ける危険があるから、サファリさんは難民申請をしているんです」

2022年のFIFAワールドカップで、イランの代表チームは世界に中継されるリスクを知りつつ、国内の抗議デモに連動し、国歌斉唱をしないことで反政府の意思を表明した。昨年末にはあるサッカー選手が、イラン国内で女性の権利を守る抗議活動に参加したことで、死刑宣告されている。

「“イランで若い人たちが無残な死に方をしているのに、自分は何も力になれないことがつらい”といって、サファリさんは泣くんです。とにかく一日でも早く、サファリさんを難民として、保護してもらいたいです」

自由権規約委員会が憂慮する“Karihomensha”

「正直、毎日暇でいやになってしまいます。やっぱり働くことが好きだったから」

今、生活はどんな感じですか、と尋ねると、困ったようにサファリさんはそう応えた。支援グループに家賃を援助してもらい、食費も切り詰めてなんとかしているこの暮らしは本意じゃないと、その表情には滲んでいる。

仮放免者は働くことも、健康保険に加入することも、一時旅行許可を取らなければ、所在する都道府県を越えた移動をすることもできない。収容施設から外に出ても、籠の鳥であることに変わらないと、当事者は皆そう口にする。

2022年11月に出た国連自由権規約委員会の総括所見には、“Karihomensha”というローマ字がある。そこには就労が認められず、収入を断たれ、生存の危機にさらされる仮放免者への憂慮が記されている。

日本の仮放免制度の残酷さ、異常さが国際的に問題になっていると指摘し、駒井さんはこう続ける。

「自分が同じような状況に置かれたら、明日からどうやって生きていくのか。仕事はお金や日々の糧を得るため、税金を払って社会の一員になるためだけでなく、人生におけるやりがいや生きがいにも通じるものです。それを奪うことはどう考えても、残酷過ぎるんです」

「支援者や友人はずっと私のことを見てきて、事情をわかっているから助けてくれるけれど、就労を認めてくれれば税金も払うし、生活者としてお金を使うこともできます」

サファリさんのことばは、難民申請中の仮放免者の思いを代弁している。

「自分の国に戻ったら危険だから、日本で暮らしたい。収容前はずっとそうしてきたから、もちろんできれば仕事もしたいです。

私は日本の文化や習慣に馴染んでいるし、自分は日本に育てられたと思っています。20年前だったら、別の国に行くという選択肢もあったかもしれません。でも、32年、日本で暮らしてきて、今さらどこに帰れというんでしょう」

「考えても考えても、私のいる場所は日本にしかありません。この先、イランの政情が変わり、戻ることができたとしても、ゼロからのスタートです。そこに生きていく基盤はありません。私の基盤は日本にしかないんです」

国際法を遵守する法改正、制度改革へ

「国連の恣意的拘禁作業部会から意見を得るのは大変なことなんです。でも、作業部会は入管の収容制度が間違っていると指摘してくれました。これで日本政府が反省してくれたら、訴訟までせずに済んだかもしれません」と、駒井さんはいう。

「でも、政府は批判を無視しただけでなく、国連に抗議までしているように、反省も国際法を遵守する気もなかった。訴訟を起こしたのはサファリさんとデニスさんですが、ふたりだけでなく、恣意的拘禁の犠牲になった被収容者はたくさんいます。その真実を明らかにし、裁判所から法的な評価をいただきたい。そして国際法を遵守する法改正、制度改革に結びつけたい。そう思って私たちは立ち上がりました」

制度が変わらなければ、同じことが繰り返されます、と、サファリさんもいう。

「施設内では2007年から今まで、自殺も含めて18人が命を落としています。彼らは入管の過ちによって、見殺しにされたんです」

「入管の問題は、悪いことをしても外部に伝わらないことです。今まで刑罰を受けた職員はいません。担当や上層部の人が責任を取って相応の罰を受ければ、こんな酷いことにはなりません」

収容施設に勤務する警備担当官を、被収容者は“担当さん”と呼ぶ。担当さんは名札をつけているが、そこには名前はなく、アルファベットと数字を組み合わせた記号が記されている。

担当さんたちは、なぜ自分の名前を公にしないのか。互いの名前がわかれば、名前が知られて困るようなことは自制するのではないかと、収容施設に面会に行くたびにそう思う。だが、情報開示を請求しても、出てくる文書は黒塗りであるように、入管行政は、公共性や公開性の対極にある。

「あんな政府でも……いや、自分の国を愛しているから、あんな、といういいかたはよくないけど……。でも、ああいう政府でも、国としてはアフガニスタンやシリアからの難民を、日本よりはずっと受け入れています」

サファリさんのことばが、今も耳に残る。

取材・文/塚田恭子(Kyoko Tsukada)

撮影/穐吉洋子(Yoko Akiyoshi)

編集/丸山央里絵(Orie Maruyama)