みんなが生きやすい社会には何が必要か?

2020.2.9

2020.2.9

逮捕中に亡くなったアルジュンさんと川上弁護士・小川弁護士のストーリー

ある夕方のことだ。在留資格「技能」で来日していたネパール人のアルジュンさんは、拾った他人名義のクレジットカードを所持していたことで逮捕され、警察署に連れていかれた。

それから2日後の朝、警察署から検察庁へ移されたアルジュンさんはとつぜん意識不明の重体となり、死亡する。

2日の間に警察署と検察庁で何があったのか。アルジュンさんの身に起こったことをめぐり、遺族のアンビカさんが国(検察官)と東京都(警察官)を訴えている。

目を背けてしまいたくなる密室の動画

事件を担当するのは、川上資人弁護士と小川隆太郎弁護士。取材のはじめに、川上弁護士は警察署を撮った動画を再生して見せてくれた。

廊下が映し出されている。アルジュンさんが死亡する日の朝の動画だ。動画というツールを通すと、密室での空気感が痛いほど伝わってくる。ちょっと目を背けてしまいたいくらいに。

朝6時半。

廊下に面した留置所の房から出てきたアルジュンさんが、警察官の指示を理解せずに歩き出すところから動画は始まる。

歩こうとするアルジュンさんをすぐさま一人の警察官が制止する。アルジュンさんは理解できずに弱々しい声で何事かつぶやく。対してその警察官は「オラてめーこら、馬鹿にしてるだろう、オラ、このやろう」と怒鳴り、ほかの警察官とともにヘッドロックをかけてアルジュンさんを引き倒し、「保護室」に連れていく。

(起床時に布団の片づけをめぐって留置係員が注意をしたと記録にある)

(のちに通訳が、そのときアルジュンさんがかすかに発したネパール語を聞き取ると、最上級敬語で「私を家に帰してください旦那様」という意味合いのことを言っていたという)

天井から「保護室」を映す映像が続く。房の中では、たくさんの警察官がアルジュンさんに馬乗りになっている。数えてみると15-16人。警察官の背中だけがカメラに映り、アルジュンさんの身体はもう一部しか見えない。

次の映像では、すでにアルジュンさんは手首、ひざ、足首の3ヶ所を拘束されていた。拘束のために使われた戒具(かいぐ)はナイロン製の布手錠と捕縄(ほじょう)、ロープ。苦痛でうめくアルジュンさんと、そのたびにしばり直す警察官の姿が映る。その後2時間にわたり、この状態でアルジュンさんは放置されることになる。

亡くなるまでの記録

保護房を出た後の動画はない。

記録によると、9時を回ったころアルジュンさんは、ひざ・足首の戒具をつけられたまま、両手首の戒具を護送用の手錠につけかえられ、検察庁に送られた。

午前11時前、検察庁で検察官の取り調べが始まる。取り調べ中、検察官はアルジュンさんの片手の手錠を外した。すると「アルジュンさんは大きくのけぞり、揺り動かしても反応しなくなった」という。

そこで手首以外の戒具も解除して心肺蘇生措置をとったものの、搬送された病院でその日の午後2時47分、アルジュンさんは死亡が確認された。病院搬送時の写真には、手首をはじめとする四肢の皮膚が赤黒く変色したアルジュンさんが写っていた。

「技能」の在留資格で単身来日したアルジュンさんは、日本ではネパール料理屋で働いていた。途中ネパールへ戻り、2016年終わりに再来日。アンビカさんたちの招へいも考えていたという。逮捕されたのは年が明けた2017年3月で、その2日後に亡くなったときのアルジュンさんは39歳だった。ちょうど仕事を辞めて、次の仕事を探しているときだった。

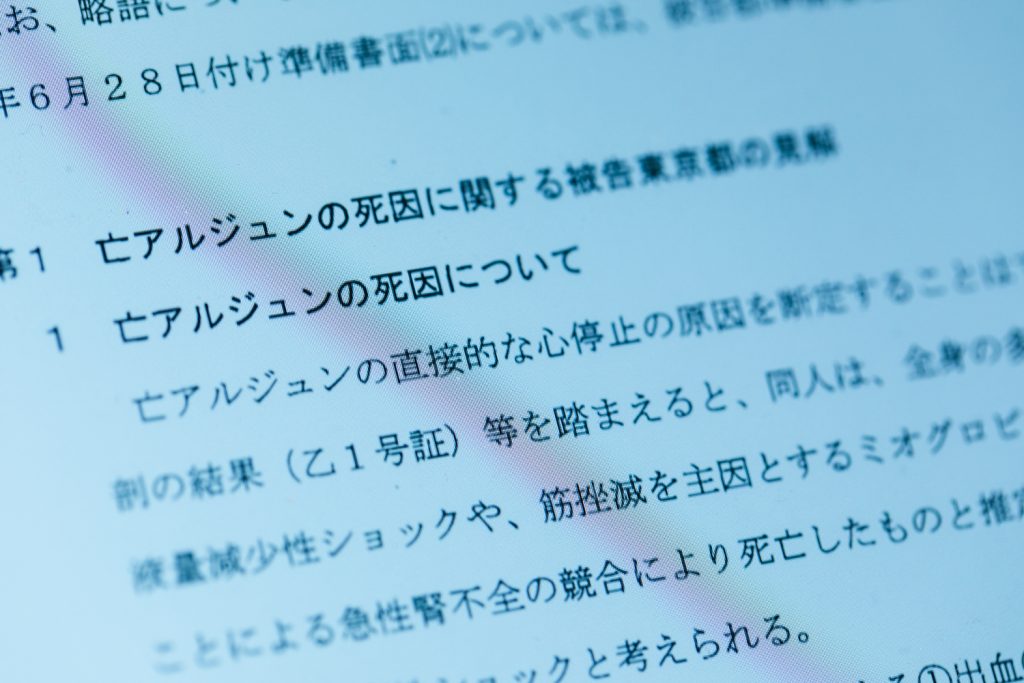

どうして亡くなったのか

「アルジュンさんが亡くなったのは、まず逮捕中に警察で過剰な緊縛行為があったため、さらに緊縛の後に、警察官も検察官も適切な対応を取らなかったためです」と川上弁護士が話を始める。

「この事件を受けるにあたって、冷凍された遺体を見に行きました。もう亡くなってけっこう経っていたけれど、手首など、変色していた外傷部分は分かりました」

「筋挫滅(きんざめつ)症候群をご存じですか」と川上弁護士。

「身体の一部を過度に圧迫したときなどに、筋肉細胞が壊死する。その部分を急激にほどくと、壊れた細胞からカリウムなどの有害物質が流れ出て、血流に乗り、心臓に到達して死に至ります」

阪神淡路大震災の際にも被災者が落下物に挟まれたときに類似の症状が散見されたという。

「これは一定値(7mg程度)を超えた血中のカリウム値で発症するのですが、死亡確認前のアルジュンさんの血中カリウム値は8.2mgと異常な高さでした」

「つまりアルジュンさんは筋挫滅症候群が原因で死亡した。そう私たちは主張しています。国や都は、筋挫滅症候群自体は否定していないようですが、死亡したこととの因果関係はなく、拘束したことにも過失はないとして争っています」

「危険な戒具の使用ルールがない」という問題

「この事件では、拘束も問題ですし、拘束を適切なやり方で解除しなかったのも問題です」と小川弁護士が言葉を重ねる。

筋挫滅症候群を避けるためには、緊縛や圧迫があったときにそれを不用意に解くのではなく、専門医(多くは透析医)に相談して適切な処置を行うこととされている。医療機関でも、拘束のための戒具を使用する際は、間隔をもうけることが求められているという。

「しかし警察も検察も対応をしなかった。もっとも大きな問題は、布手錠などの戒具の具体的な使用方法が、捜査機関内部でルール化されていないということです」

「日本にも以前は革手錠があって、でもそれは禁止されました。布手錠は圧迫という意味では変わりないのですが、残りました。ところが布手錠を連続でどのくらい使用できるか、解除の方法は、注意すべき事項はといったことは、文書化すらされていない」

「完全に捜査機関の内部統制の不足です。まず使用の判断がルーズだし、戒具の使用方法にも問題がある。それにそもそも、今回アルジュンさんに布手錠を使用する必要があったのか。コミュニケーションを取るために通訳官を呼ぶなど、戒具を使用しないで済む対応もたくさんあったはずです」

「本来、こうした戒具の使用は、必要最低限にとどめるべきものなのです」

この事件のほかにも海外の人権に関する事件を多く担当する小川弁護士は、国連の定めたルールを紹介する。

すべての被拘禁者について身体の自由を拘束するときにどう処遇するべきかは、通称「ネルソン・マンデラ・ルールズ」と呼ばれる国際人権基準に定めがある。そこでは、拘束具の使用は、あくまで例外的な場合に、限定的な条件下でのみ認められるとされる。

「アルジュンさんの事件で警察は、戒具を安易に使用し、苦しそうなのに外さず、長時間つけたまま死に至らせた。日本の捜査機関の人権水準が、国際基準に照らして低いということが明らかになった事件でした」

弱い立場の人への「やりすぎ」な制圧

さらにアルジュンさんが不安定な地位におかれた外国人だったという背景もある。

「日本人に対しても同じような過剰な制圧がなされている可能性もありますが、この事件は、社会的に弱い立場にあった外国人に対して起きました」と川上弁護士は言葉を選ぶ。

「警察の過剰な制圧が外国人への偏見によるものではないかというのは簡単だけど、それも偏見かもしれない」

「先ほどの動画から客観的に分かるのは、言語の壁によるフラストレーションも手伝って捜査機関の側が逆上し、明らかに『やりすぎ』な制圧をする様子です。差別や偏見というよりも、コミュニケーションがないまま冷静になることなく、『反抗的だ』と歪曲した解釈をしてヘッドロックに至っているように見える」

「こうした制圧行為は日本人に対しても起こっているかもしれませんが、言葉ができる分、誤解によって発生する確率は低いでしょう。捜査機関で異言語・異文化コミュニケーションの研修がきちんとされていたら話は違ったのかもしれません」

外国人の労働問題に多く取り組む川上弁護士は説明する。

「日本社会における外国人の社会的立場は弱いものになりがちです。言葉や社会制度、法律も分からないし、家族や親族といった人的つながりもない。ちょっと何か困ったことが起こると、すぐに社会的なケアが届かない谷間に落ち込んでしまう」。それに対して声をあげるのも簡単ではない」

アルジュンさんが亡くなったとき、ネパールにいた遺族のアンビカさんはすぐに遺体を受け取ることもできなかった。「せめてお葬式を出してあげたい」という在日ネパール人らの思いから支援の輪が広がったが、遺体を引き取るには死後40日、葬儀には2カ月半を要した。

来日したアンビカさんの言葉は、「どうしてアルジュンは死んでしまったのだろう」だったという。

「留置中に人が亡くなっている、それは事実です。でも警察は、人が亡くなっているというのに顧みようともしなかった。支援者たちの助けを経て提訴できたときには、亡くなってから1年4カ月が経っていました」川上弁護士は振り返る。

「誰も追及しないままだと、警察の意識も変わらない。アルジュンさんが筋挫滅症候群で亡くなったという医師の所見が出たときには、私たちも提訴を決意していました。何もしないという選択肢はなかった」

国内の人権問題に目を向ける

傍らで、小川弁護士も、「社会的に不安定な立場にいる日本の外国人を支援することは、私たちのためにも重要」と声を合わせる。

「彼らを切り捨てると、日本全体の人権基準を下げ、それは社会全体にはね返ってきます」

「アルジュンさんの事件を『不幸なネパール人に起こった事件』と見てほしくない。外国人だったり、女性だったり、マイノリティだったり、何らかの理由で社会的に弱い立場に置かれたときに、誰にでも起こる事件、自分にも起こり得る事件だと考えてほしい。実際に自分の番になったときにはもう遅いんです」

もともとスーダンやカンボジアをはじめとした海外の人権問題に関わっていた小川弁護士は、「日本で難民申請中のコンゴ人に出会ったのをきっかけに、日本に住む外国人の問題、難民や入管の問題にも取り組むようになった」という。

「彼らは海外で人権を侵害されたせいで、日本に逃げてきて難民申請をしている。国内の海外問題と海外の人権問題は、根っこの部分でつながっている。両方に取り組む必要があります」

「海外の人権問題に取り組み、国際的な人権保障の水準が高められれば、それが反射的に日本の人権状況を改善することもある。たとえば国内で何らかの人権が侵害されている状態を改善するために、国連など海外の人権機関からの勧告といった外からの働きかけが有効な場合もありますから」

海外/国内という壁、外国人/日本人という壁を取り外し、ボーダーレスに人権問題を考えなければならないと小川弁護士は言う。

「これまでの人類の歴史を踏まえて、人権を守るために、国際人権法などの国際的な基準があります。私たちはその基準や価値観を、国連や外国が外から言っているものとしてではなく、『自分たち人類に普遍的なものとして必要』と考えるべきです」

「外国人であってもマイノリティであっても社会的弱者であっても、自分らしく自由に暮らせる社会を作るには何が必要か。それは、私たち自身が、海外の人権問題にも、国内の人権問題にも、外国人の人権問題にも、マイノリティの人権問題にも、社会的弱者の人権問題にも、ボーダレスに自分たちの問題だと考えて、取り組んでいくことだと思うんです」

みんなが生きやすい社会を作るためには

「そのためには、メディアで良質な議論が形成されることも大切です」というのは川上弁護士。

「さまざまな局面で、ネガティブキャンペーンや足を引っ張るだけの言論があるかもしれない。でもそれに負けずに中身を伴う議論を続けることで、ネガティブキャンペーンや誹謗中傷に対する注目は自然と減り、本質に目を向けることができるようになるのではないかと思うんです」

川上弁護士は、日経新聞の『韓国語を勉強する10代が増えている』という記事を例に挙げる。

「なんの根拠もない『嫌韓ムード』は今の社会のマジョリティではないと、分からせてくれる記事でした。こうした記事の積み重ねで、本質の議論に目を向ける人が増えていくのだと思う」

「ネガティブな言論は常にあると思うけれど、みんながより生きやすい社会になるには何が必要か、私たちもどこかで分かっているところもあるんですよね」

「ひとつのキーワードは寛容性。外国人をはじめとしたマイノリティに寛容な社会は、自分も生きやすい社会だということです」

「私も海外での経験が長く、外国人としていろいろな人に助けられてきたから分かる。みんなが生きやすい社会になるためには何が必要かを私たち一人一人がきちんと考え、丁寧に発言していくことが大事なんだと思います」

取材が終わって少しして、この事件のサイトが公開されたころ。「アルジュンさんの裁判を支援する会」を通じてメッセージを受け取った。ネパールにいるアンビカさんからだった。

「今もなお、アルジュンと私のために、真実を明らかにしようと日本の皆さんが取り組んで下さっていることを知って、その結果にかかわらず、嬉しく、幸せだと感じており、それが今の私の支えにもなっています」

アンビカさんは早口のネパール語で支援者のひとりにこう語ってくれたという。アルジュンさんが亡くなってもうすぐ3年が経つ。この訴訟はたしかにアルジュンさんとアンビカさんの訴訟だけれど、でもきっとこの訴訟はもう、二人のためだけの訴訟ではないのだ。社会に生きやすさを求める、すべての人たちのための訴訟なのだ。

取材・文/原口侑子(Yuko Haraguchi)

撮影/古平和弘(Kazuhiro Kohira)

編集/杜多真衣(Mai Toda)