「母さんよ、これが最後の仕事かな」喪失の中で決めた事

2019.7.6

2019.7.6

赤羽武義さんと鬼怒川大水害国家賠償訴訟のストーリー

「68歳でやめるまで、タクシーの運転手をしてたのね、私」

昭和15年生まれの赤羽武義(あかばねたけよし)さんは、今年79歳になる。

「その間ずっと、女房にはすべてを任せていた。仕事やめた後もそう。書くもの、読むもの、計算、ぜんぶ。だからひとりになったら何もできない。銀行の通帳も印鑑も、どこにあるかわからない。だめだねー、やっぱ自分でもいくらかやるようにしないといけないんだね」

「今でも、何かというと声をかけてしまう。何かにつまづくと、そこに座って女房に聞くの。顔を見て、『母さんよ、この問題どうすればいいかな』ってね。そうすると、なんとなく返ってくるの、心の中に。今でもね、女房に支えてもらってるんだね」

「あれは、75歳のときだった。大水が来たのは」

鬼怒川沿いを走る

冬の終わり、風の強い日だった。

私たち取材陣は栃木との県境に近い茨城県の常総市へ車を走らせていた。鬼怒川が、常総市を南北に割るように流れている。そのまま南下して利根川の本流に突き当たる。ここで語られるのは、2015年9月の「大水」で人生が変わってしまった人たちの話だ。

だだっぴろい関東平野の真ん中で、このあたりは西を鬼怒川、東を小貝川に囲まれた広い中州のようになっていて(実際に縄文時代には、利根川という「海」に浮かぶ中州だったと資料にある)、江戸時代に水運で栄えた地区は「水海道」(みつかいどう)と呼ばれた。名前通り、少し東西に歩けば川にあたる町だ。

川沿いにはピカピカの堤防があり、強風で砂塵が舞っているのが見えた。そのあまりのピカピカさに、少し目が眩んだ。

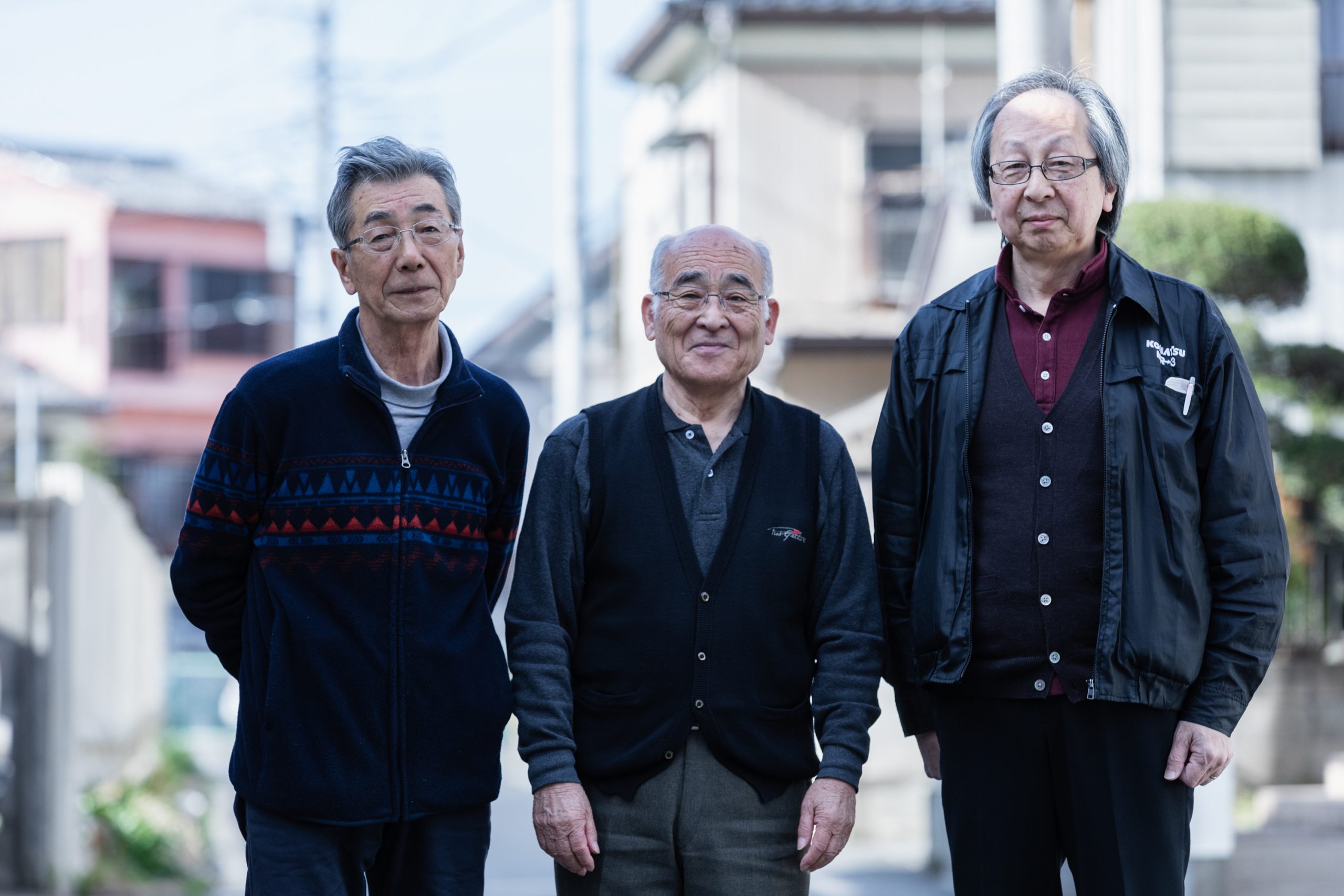

赤羽さんのお宅は水海道にあった。私たちを案内してくれたのは同じく常総市に住む片倉一美(かたくらかずみ)さんと染谷修司(そめやしゅうじ)さん。3年半前、赤羽さんと片倉さんは水海道で「大水」の被害を受けた。

彼らは「鬼怒川大水害」で受けた被害について訴訟を起こしている。今日はその訴訟の話を聞きに来た。染谷さんはそんな彼らをサポートする「被害者の会」の事務局長だ。

「いらっしゃい」、玄関でニコニコと迎えてくれた赤羽さんとあいさつを交わし、居間のお座敷に座る。線香のにおいがただよう中で、赤羽さんも畳に腰を下ろし、話し始める。

家族との日々

「私たちが結婚したのは、私が24歳、女房の芳子が23歳のとき。だから女房には50年以上も世話になった」という赤羽さんに、「長いよねぇ」と片倉さんがしみじみ相槌を打った。

「あなたたちはいいよ、奥さんいるんだから、大事にしないと」、赤羽さんがいうと、今度は染谷さんが「はい。赤羽さんの話を聞くと、つくづくそう思います」と神妙な顔で答える。三人の掛け合いがあたたかい。

「女房は世話好きな人でね。地域のボランティアをしたり、孤食の人の食事会の手伝いをしたり。働き者だったね。戦後お父さんを亡くして、苦労したって話はしてた。若いころ病気をして、左目も不自由だった。でも、弱気なことは言わない人だった」

「私もそんな女房に、まるっきり、おんぶにだっこ。ずっと支えてもらってた」

「運転手の仕事は私の性に合っててね、自由にやってた。若いころ、勤め先をけんかしてやめたことがあった。そのとき、おれ、やめてきたよーって女房に言ったら、『おつかれさん。すこしゆっくりすれば』って、それだけ。明日から仕事どうするのとか決して言わないの。うちの女房はそんな人だった。そういわれると、こりゃだめだ、遊んでられない、ってすぐ仕事探しちゃったりしてね」

「仕事やめた後も、一般の家庭と変わらない、普通の生活を送ってました。お昼は女房が近くのスーパーでおかずを買ってきて、コロッケとかメンチカツとか半分ずつにして、これは私、これはおれって、分け合って食べる。そんな生活が、9月9日まで続いてた。大水が来る、前日まで」

9月10日のこと

2015年9月10日、雨の日、赤羽さん夫婦の生活を一変させる出来事が起こる。

「その日は朝から病院の予約があって、夕方まで近所の病院を回ってた。帰り道、ポンプ車が水をくみ上げてるところもあったんだけど、うちの近くは水がなくて、スイスイ通れたから、大丈夫だわと思って家に帰った」

「夜の8時ごろかな、親せきから家に『テレビに出てるけど大丈夫?』と電話があったときも、『今のところ心配ないよー』って答えたの。で、その電話を切ったら女房が、表でなんか変な音がしてるって言った。それで玄関を開けて外を見た」

「そのときにはもう遅かった。玄関の外に、腰くらいまでの水が来てた。車も浸かってて駐車場まで行けない。ありゃー、と思ったね。あんときは。もうだめだ、逃げられないって。怖さはなかった。ただ、あれーとだけ思った」

「あっという間に家の中に泥水が入ってきた。消防車も、市役所も、警察も来ない。なんの連絡もなかった。気づいたら身動きが取れなくなっていた」

「女房が聞いた音は、汚水のマンホールのふたが持ち上げられていた音だったんだね」

その日の朝6時、前日に降り始めた記録的な大雨(平成27年9月関東・東北豪雨)に端を発して鬼怒川が氾濫し、常総市の北部にある地区(若宮戸地区)で水があふれ出た。

昼12時50分、そこから南に5㎞ほど下った場所、上三坂地区の堤防が200mにわたって決壊。堤防を越えた水はどっと街に流れ込み、あわせて鬼怒川と小貝川の間を流れる八間掘川も決壊した。

川の水はみるみるうちに南下し、赤羽さんの住む鬼怒川下流地域のほうへと迫ってきていた。この情報を知らされないまま、赤羽さんたちは普段通りの夜を送ろうとしていたのだった。

水害の夜

「水は玄関からどんどん入ってきた。あっという間だった。私は女房の着物が入ったタンスの引き出しを必死で取り出した。そのほかのものは何も片付けることできなかった」

「その間、女房は2階に上がる階段の踊り場に座らせていた。はっと女房の顔を見ると、青ざめた顔で小刻みにふるえてるのよ。寒いのかー?と聞いたら、ううん、寒くない、という。女房はあまりの水の勢いにふるえていたのよ。失敗したなー、と思った。あの水を最初から見せなければよかった」

「水かさは、どんどんどんどん上がってくる。畳も冷蔵庫も持ち上がって、ふわふわ浮いてるの。においもすごい。あれは、ひどかった」

「その晩は一晩、女房と2階の部屋で過ごした。疲れてるからうつらうつらとはするんだけど眠れない。明け方まで、女房はずっとふるえていた」

「結局、ヘリコプターがやってきたのは翌日の昼過ぎ。弱っていた女房が先に救出されて、避難所になってた公民館に行った。私は残った。家はそのまま三日三晩浸かっていた」

赤羽さんの住む地域は、最後まで水がはけなかった地域なのだと、隣の染谷さんが教えてくれた。居間の柱は色が変わってしまって、3年の時を経た今も戻らない。

この水害で常総市の1/3にあたる40㎢が水に浸かった。洪水に飲み込まれた家屋の被害は全壊53棟、大規模半壊・半壊5,000棟超。床下・床上への浸水も約3,500棟に及んだ。

ヘリや地上部隊によって浸水から救助された人は4,300人超。人口の4割にあたる2万4,000人が被害を受けた。

水害による直接死2人。その後、12人が関連死と認定されることになる。

弱っていく芳子さんの横で

避難所に1週間、高齢者施設で1週間を過ごした頃。弱っていた芳子さんはそのまま重篤な状態に陥ってしまった。

「9月23日に孫が訪ねたら、うなだれていて、話しかけても返事がないという。そのまま病院に行って集中治療室で治療を受けた。女房は脱水症状で、言語障害になっていた。しばらくして持ち直したけど、そこから治療とリハビリの日々が始まった。入院を繰り返して、すっかり弱ってしまったね」

「年が明けて1月の終わり、先生が突然、今日個室に移りますっていうんだよね。それがどういう意味か分からなかったのよ私。女房がいなくなるってことは頭からなかったから。必ず元気でまたこの家に戻ってくると思ってたから。そしたら、病室の壁に機械がある。あれ?と思ったよね」

「2月の5日のことでした。皆さん虫の知らせってのわかります?」

「あの夜も7時半に帰ろうとしていてね――お見舞いのときはいつも7時半に娘と交替するんだけど――いったんドアのところまで行ったの、私ね。そしたら、ドアのところから一歩、踏み出せないの。それでまた戻ったの、女房のところへ。こうやって女房を見て、『母さん』って、そう言ったの。女房も私のことを見てるわけ。ずーっとこうやって。私も見る。あれが最後だったね。女房の生きてる姿ってのは。2月5日の夜7時半過ぎ。あれが最後だった」

「翌朝、病院から電話をもらって行ったら、無言の女房がベッドに横になっていた。亡くなったのは10時3分。直接の死因は肺炎でした」

「あんときにやっぱ泊まってやればよかったのかなあと思う。後悔してるね。やっぱりあそこで二の足を踏んだってことは…なんかあるんだろうね」

話しながら赤羽さんは、当時を思い出して顔を曇らせた。話を聞きながら私たち取材陣は何も言えない。隣の染谷さんが、「それは、微妙なところだね」とやさしく声をかけた。急に、柱に残った水の跡が目についた。芳子さんの不在が強く部屋の中に満ちた気がした。

喪失

芳子さんは、震災関連死と認定された。

「それからは毎日気が晴れず、もんもんとした気持ちで過ごしてた。早く楽になりたい、そうしたらこの気持ちもとれるかなーって、薬を大量に飲んだら楽になるかなって」

「女房にも頼むわけよ、『なあ母さんよ、おれはもう疲れちゃったよ』って。『おれのこと迎えに来るように、栃木のばあちゃんにも言ってくれよ』って。死っていうものを自分で思い込んでた。でもやっぱり、それで子供や孫たちに迷惑かけたら後々困るだろうと思って思いとどまるわけ」

「5月ごろかな、かかりつけの先生に紹介されて病院に行った。私はうつ病にかかっていた」

それから2年間、赤羽さんは心療内科に通った。

「あのころは、早く楽になりたいとばかり思って頭おかしくなってた。被害者の会に行っても私、いいこと言わなかったでしょ?」

赤羽さんが振り返るのを、片倉さんと染谷さんが見守っている。

「母さんよ、これがおれの最後の仕事かな」

「あれから3年、被害者の会でみなさんの話を聞く中で、あの水害は天災ではなく人災じゃないのか、という感覚が、強く心に残った。あの災害は防げたと、いろいろと調べるうちにわかってきた」

「なぜ女房は死ななければならなかったのか。女房の死の原因はどこにあるのかを、はっきりしたい。それが私の最後の仕事なのではないか、と思うようになった。どうしてこうなったのかを、責任ある方から説明してもらいたい、と。女房にも、『母さん、みんなと一緒にやってみる』と言いました」

赤羽さん、片倉さんをはじめとした29人は、水害から3年が経つ2018年8月7日、国を相手取って、水害で受けた被害について国家賠償を求める「鬼怒川大水害国家賠償訴訟」を起こした。

訴訟原告団の共同代表になった片倉さんは説明する。

「鬼怒川沿岸の堤防は、水害の起こる前、きちんと整備されておらず、危険な状態にあった。実は住民は以前からそれを指摘して、川を管理する国土交通省にたびたび対応を求めていた。しかし国交省はきちんとした対策を取らずに放置していた。結局、住民が危惧していたとおり被害が発生し、その後の対応のまずさもあって、被害が拡大してしまった」

水害直後からサポートセンターを通じて支援を行ってきた染谷さんもいう。「こうした対応のまずさを訴えたくても、水害直後は生活を立て直すのに精いっぱい。みんな疲れ切って、苦しくて、立ち上がることができなかった。ようやく生活が戻ってきて、訴訟を起こすまで、3年がかかったんです」

寄り添い、声を上げる

「あの水さえなけりゃあなあ。今でも思うよ。昨日もさ、街に行ったら、高齢者がふたりで買い物してるわけよ。ああいうのみるとね、あーいいなあってね。今でもね」

「毎日、朝は仏壇にお願いするの。『子どもたちや孫たちのこと、見守ってくろー』って。夜はお礼。『今日も一日ありがとう』って。で、『じゃあ、寝っかんなー』って寝る。左目が不自由だった女房のために、仏壇の電気は昼間もつけてあげてるの」

仏壇の前に座る赤羽さんの一日は今も、芳子さんの支えの中で動いている。

ただ、喪失の中にいた赤羽さんの傍らに、今は片倉さんや染谷さんがいる。「住所を聞いたのも最近だけどね」と笑いながら、三人は、そのまわりの人々も含め、この3年間を寄り添い、支えあって少しずつ日常を取り戻してきたのだとわかる。

午後の3時を過ぎて表に出ると、日が傾き始めた空に風がいっそう強く吹きすさび、目も開けていられなかった。まぶたの裏で、私はこの住宅街をすべて飲み込んだ大水のことを想像した。黒い夜、黒い泥水、汚水のにおい。空から落ちてくるヘリの音。

目を開けると今の水海道にあるのは、決壊地点と書かれた地図をぐるりとなぞる片倉さんの鉛筆と、「ここすべて、水没です。ここもです。ここもです」という説明。「あのときに」と今でも自分を責める赤羽さんの痛切な顔つき。できたばかりの、広大でピカピカの堤防。

私たちは赤羽さんに別れを告げると、車を北に走らせ、若宮戸と呼ばれる地区へと向かった。そこは最初に水があふれた場所で、私たちは9月10日にかかわるさらなる話を聞くことになる。

取材・文/原口侑子(Yuko Haraguchi)

撮影/神宮巨樹(Ooki Jingu)

編集/杜多真衣(Mai Toda)