「声を上げることで制度を育てる」自分たちの情報を守るために市民ができること

2019.5.14

2019.5.14

三木由希子さんと情報公開/個人情報保護を巡るストーリー

「今は日常のあらゆるところに足跡が残る時代です」と話す三木由希子さん。

「監視社会と言われるようになって久しい。名前に紐づいた痕跡は、スマホからもICカードからも取られています。どういう個人情報が、どこでどう取り込まれ、どう使われているのか、私たちには分からない」

警察庁が保有する個人情報ファイルの開示を求めるという訴訟の話を聞くことになった。話を聞くために向かったのは、特定非営利活動法人・情報公開クリアリングハウス。

1980年に「情報公開法を求める市民運動」として発足したクリアリングハウスは、情報公開、公文書の管理、個人情報保護といった情報と市民の関係にかかわる制度づくりを、公益社団法人自由人権協会(JCLU)とともに続けてきた。理事長を務めるのが三木さんだ。

情報公開制度にもそのほかの情報関係の制度にもなじみのない筆者は、当初、この訴訟は何のためなのだろうかと思った。

たしかに「監視社会」に対する漠然とした怖さは抱いているが、自分の情報がどう使われるかがあまりにブラックボックスであるがゆえに、「監視社会」の結果がどうなるかをイメージしづらかったからだ。

そんな筆者に、「行政機関の情報収集に関していえば、犯罪捜査のために近隣住民の情報を収集すれば、それが蓄積されていきます」と三木さんは説明する。

「それだけでなく、たとえばイスラム教を信仰している、歴史のあるNPOに所属しているというような特定の属性であることで、知らないうちに監視対象になっていることもある。もしかしたら自分の情報も取られているかもしれない」

三木さんの話を聞くうちにあきらかになってきたのは、公権力の管理する情報をめぐって緊張関係を維持することで、市民が行政活動に対するコントロールの機能を果たしてきたという、情報制度をめぐる闘いの歴史だった。

情報公開訴訟/黒塗りの情報、その何が問題なのか

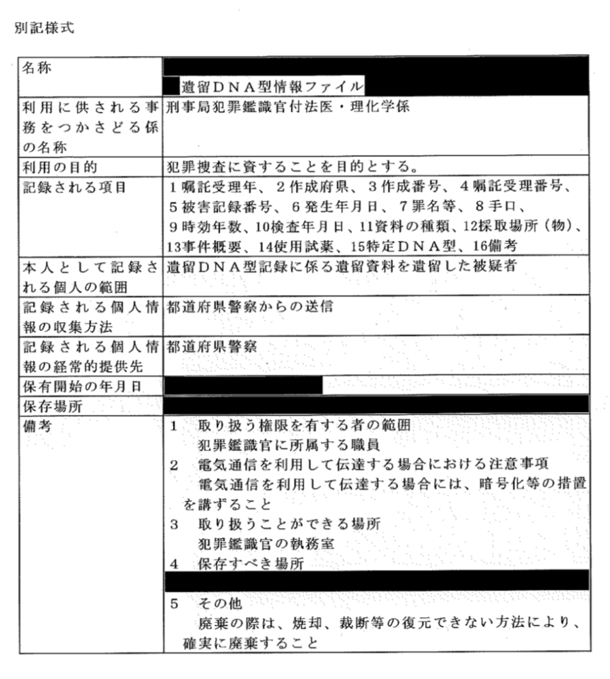

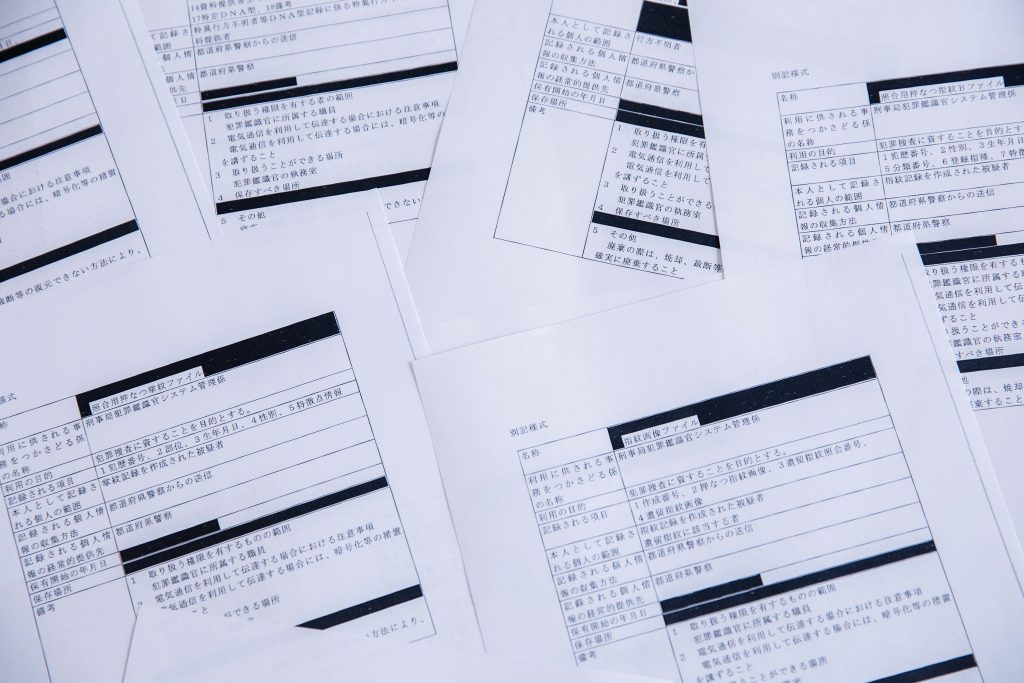

今回の裁判で三木さんが争っているのは、警察庁が保有する個人情報ファイル簿のタイトルなどを明らかにすること(中身ではない)。

「警察庁は、私たちの個人情報について、どういった内容のものを、どの程度集めているのでしょうか」と三木さん。

「法律(行政機関個人情報保護法)にもとづいて、私たち一般市民には、どういう情報が集まっているのかを知る権利があります」と説明する。

「2015年に開示を求めたところ、最初はファイルのタイトルから何から全てが黒塗りされた120以上の書類が返ってきました」

三木さんは、黒い紙で覆われた資料を示しながら、「黒塗りといっても最近の黒塗りは、マジックで塗らないですよ。これ全部塗っていたらシンナー酔いしちゃいますよね」と笑う。

黒塗りのファイル簿の何が問題なのだろうか

「警察の役割を否定する人はいません。ここで問題になっているのは、捜査のような公の機関の活動をどのように健全にしていくかという話です」と三木さん。

「どのような種類の個人情報が、どの組織で、どれほどの期間、どのような目的で収集され、使われているか。それを明らかにして、私たち一般市民の議論の対象にしないといけない。

ファイル簿はこれらを登録しているものです。こういった情報の公開がないと、人権との抵触が懸念される刑事司法のような分野は、特に個別ケースの情報公開が難しいので、公的機関がどう動いているかをチェックする機会がなくなってしまうことになります」

訴訟を通じて、行政の保有する情報の適切な利用をめざす。

黒塗りファイルが訴訟に至るまでの経緯はこうだ。

「その後2018年に、こんどは『DNA型データベースに関する個人情報ファイル簿』とか、『登録指紋のデータベースに関する個人情報ファイル簿』などとファイルの対象を特定して開示を求めたところ、18のファイル簿が一部開示されました。このときには、タイトルや担当部署、集められている情報の種類なども黒塗りとはならなかったのです」

「この18件のファイル簿は、先ほどの122件のファイル簿の一部です。つまり、まとめて請求すると黒塗りされるのに、ファイルを特定すると黒塗りされずに開示されるものがあるということがわかりました。そこで、122件の開示されなかったファイル簿の不開示を争うことにしました」

警察庁は、黒塗り部分について、「国の安全が害されるおそれがある」「犯罪捜査に支障を及ぼすおそれがある」と主張している。

18件のファイル簿がほとんど開示されたことで、本当は開示して問題がない情報であっても、機械的に黒塗りにしているのではないか、抽象的な「おそれ」にもとづいた恣意的な不開示となっているのではないかと三木さんは考える。

情報公開にかかわる訴訟は、現在、この訴訟のほかにも3件が進行中だ。

「以前は同じ情報公開訴訟でも公文書の管理の問題に関わるケース中心でしたが、この3、4年は外交・安全保障や、公共安全に関する情報の不開示を選んで情報公開訴訟にしています」と三木さん。オフィスの書棚には、1970年代から蓄積されたたくさんの書類が所せましと並んでいる。

「根底にある考えは変わりません。公文書はみんなのものであり、市民の知る権利は保障されるべきということ。行政の実態をきちんと知ることで、公の権力に対する民主的コントロールを果たそうとしているのです」

それがなぜ大事なのか?に対する答えを、三木さんは丁寧に話してくれた。

市民の側も情報の使い方を考えることが大切/それは個人情報保護も同じ

情報の管理を行政の側に任せっきりにしていたら、何が問題となるか。

情報をめぐる公と市民の緊張関係をつくって、公が持つ情報を適切に使うという議論は、情報公開だけではなく、個人情報の保護にも当てはまる。どちらの制度の目的も、行政の保有する情報を制度的な管理下に置くことで、権力機関を民主的にコントロールするということ。

「メディア規制が問題になった個人情報保護法が制定されたとき、行政機関対象の個人情報保護法も全面改正されました。これらが施行されたのは2005年。個人情報保護への意識が高まっていました。しかし、こうした動きと真逆の個人情報を公開する仕組みがありました。今から話すのは、2006年に住民基本台帳法が改正されたときのこと」と三木さん。

「これは実は市民側のイニシアチブで始まったのです」

2005年当時は住民基本台帳に記載された住所・氏名・生年月日・性別の情報を、市町村で申請すれば誰でも閲覧することができた。

「住民情報は当時、だだ洩れで、事業者のダイレクトメールの情報源になっていました。そこで、私たちが市民からボランティアを募って100か所ほどの自治体で調査をしたところ、さまざまな問題が明らかになったのです」

住民基本台帳の自由な閲覧を許していたことが、悪徳商法や高齢者の消費者被害の温床となっていた。名古屋市で片親家庭の子どもをねらった強制わいせつ事件が起こったときには、逮捕された男の家宅から大量閲覧の転記データが出てきた。

「もともと自治体も住民基本台帳法に問題意識を持っていて、過去にも法改正を求めていたので、調査結果が報道されると、改正を求める動きが出てきましたし、閲覧制度の運用ルールを変更していきました。多くの地方議会で法改正の意見書が採択され、少数ですが閲覧制限条例を議員提案で制定したりと社会が動き始め、当初は改正するつもりはないという立場だった総務省も、法律の改正に向けて動き出しました」

「議論のきっかけを市民側がつくり、声を上げ、ついには制度も動かしたというケースでした」と振り返る三木さんは、市民が議論し行動することで個人情報保護の制度も育っていくと指摘する。

三木さんが闘う理由

三木さんは1990年代半ばから情報制度をめぐる活動を続けている。クリアリングハウスの活動のほかにも、東京都の情報公開条例改正のための懇談会や、国立市の情報公開・個人情報保護審議会や長野県の情報公開・個人情報保護審査会の委員を務め、さまざまな局面で情報公開や個人情報保護関連の制度作りに関わってきた。

三木さんが20余年前に活動を始めたきっかけは、情報制度を利用して自分の情報を開示請求したことだ。

「私が大学に入学したときのこと。センター試験の得点は、今でも出願のときは自己採点の結果に頼るほかないですが、加えて事後的にも本人が知ることはできなかった。進路選択に必要な情報も教えてもらえず、変な仕組みだなと思っていました」

「大学入試センターは国の機関ですが、当時はそこに得点の開示請求を認める仕組みがなかった。たまたま公立大学に入学することになり、そうすると大学が持っている得点は自治体の条例を使って本人開示請求ができると聞き、通い始めた4月に開示請求をしました」

はじめは「単純に利用者として自分の情報をなぜ知ることができないのかという、仕組みの是非を問う気持ちだった」という三木さんだが、「私の請求が認められると、受験した人すべての人に同じように開示されるようになるわけで、私の請求はパーソナルだけどパブリックなものだと気づいた」という。「社会を変えるきっかけになるかもしれない」と。

このときの請求は不開示となり、不服申立をしても変わらなかった。共に活動していた公益社団法人自由人権協会(JCLU)の弁護士に報告したところ、「裁判をしないのか」と提案された。

すぐにJCLU所属の弁護士がプロボノ活動で弁護団を作り、後押しを受けた三木さんは在学中に訴訟を起こすことを決めた(今でもJCLUは三木さんが抱える4つの情報公開訴訟を全面的にバックアップし、クリアリングハウスと活動を共にしている)。

訴訟は地裁・高裁で敗訴し、最高裁で不受理となった。しかしその間に情報公開法が施行され、入試情報の開示のあり方が変わった。

事後の本人通知の仕組みが始まってすぐの2001年に、山形大学で入試判定ミスが判明した。

「入試判定ミスは、学生が入試の得点の本人開示請求をしたことではじめてわかったことでした」

「私が訴訟を始めたとき、『あなたは合格したのになんで知りたいの?』と聞かれ続けました。でも、適正な入試を行うためには、合格・不合格にかかわらず、受験生に得点を知らせること自体が重要だったと分かった。私が在学中に持った問題意識は間違っていなかったんです」

声を上げる意味

それから20余年。情報化社会のもとで、公的機関と情報の問題はよりセンシティブになってきた。

「社会全体の議論する姿勢も変わってきています。いま、言論は多極化・分極化している。ときに感情的に分かりやすい極に世論が極端に引っ張られることもある中で、議論の仕方は考えないといけない」と三木さんはいう。

「情報をめぐる問題も、より多くの人に理解してもらえるように発信し、議論をしなければなりません。情報公開に関しても、ただ単に、記録の非公開はおかしいと批判するだけではものごとは変わりません。情報公開は、公的機関にとっても、適切に仕事をしていることを明らかにする機会の一つです」

公的機関に、情報公開を一般市民の信頼を獲得する手段であるととらえてもらうといった対話の方法も考えなければならないという。

「問題提起をする人がいることが大事なんです」と三木さん。

「誰かが説明を求めないと、社会はそれが問われる前提で物事を運ばない。誰かが言わなければ何も変えられない」

「今のままで困っていない人もいます。でも、問題があっても気づいていないだけかもしれない。困っている人はなかなか可視化されないですし、困っている人ほど声を上げるのが難しい。だから誰かが声を上げなければならない。それに情報に関する制度は、公開・非公開を争うことで育てていくものだからです」

三木さんが闘い続けてきた情報公開や個人情報保護の分野に通じるミッションは、権力機関の民主的コントロールだ。公の活動には必ずチェックがついて回らないといけない。「知る権利」はそのための武器のひとつなのだということが、三木さんの20余年の闘いから伝わってくる。

「知る権利は大事です」と話す三木さん。「だけどそれは、守ってもらうものでも誰かに保障してもらうのを待つものでもなく、自立した市民が行動して自ら獲得するものです」

「制度ができても、作っておしまいではない。制度があるだけではだめで、社会をよくするために自ら権利を行使しないと物事は変わらない。理不尽な仕組みに対して怒るより、どうするかを前向きに考えて、やれることをやる。住民基本台帳法改正の議論が実ったときのように『自立した市民』の行動で制度が動くこともあるし、そうでないこともあります。やれることはあります」

三木さんのまなざしは、この訴訟のさらに先を見すえている。

取材・文/原口侑子(Yuko Haraguchi)

撮影/神宮巨樹(Ooki Jingu)

編集/杜多真衣(Mai Toda)