世界中で不妊手術は認められている、でも日本ではできない。それを私たちは知らない

2025.4.18

2025.4.18

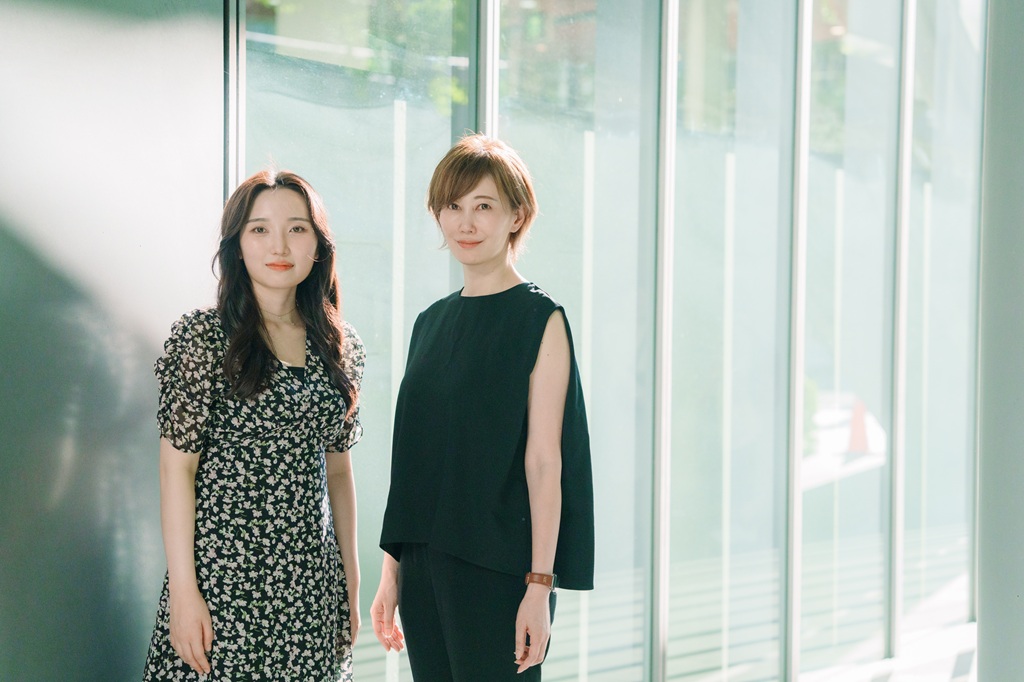

母体保護法の違憲性を問う、原告の佐藤さんと亀石弁護士のストーリー

同窓会の案内が届いた。生まれた子供が大人になるくらい時間が経ったという趣旨が書いてあった。この案内に、「お」と思う人はきっと少数なのだろう。子どもを持つのは当然だし、自分で子どもを産むのも当然だし、「出産時」から数えた子どもの年齢は時間の長さを測る共通言語なのだな、ここでは、と改めて思った。

「ここ」では、「主体的に子どもを産まない女性」は想定されていない。

「だけど私たちがいる、とわかってほしい」、佐藤さんは言う。

「自ら子どもを産まない生き方を求めて不妊手術をしたいと思う、私たちのような女性もいるということを」

佐藤玲奈さん(仮名)は、「子どもを産むことなく生きていきたい」と思って生きる女性のひとり。アロマンティック/アセクシュアル(他人に恋愛感情/性的欲求を持たない性的指向)を自認し、「パートナーを持たず、異性との生殖を行わない人生を送りたい」と考えている。しかし彼女が望む生き方を実現するのは、日本では簡単ではない。

「今、少子化が問題になっていて、不妊治療を受ける女性もたくさんいる。その中で、半永久的に子どもを産まないようにする不妊手術を求めている私たちは、時代に逆行していると思われるかもしれない」

子どもがいない人は子どもができなかった人と考えられる風潮。子を産む努力をしてもできなかったというプロセスを経ることでやっと免罪符を手に入れられるような風潮。生殖能力があるにもかかわらず子どもを「産まない」と主体的に決断することは罪だと断じるような、そんな風潮。

これはただの「風潮」ではない。子どもを産まないという決断を引き受ける医師は、実際に罪に問われうるのである。日本では、不妊手術は原則として禁止され、違反した医師は刑事罰の対象になっている(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)。刑事罰のリスクを抱えてまで不妊手術を引き受ける医師はいない。

「私は人生で自分の子どもを産まないことを決めているので、不妊手術を受けたいと思った。でも、日本ではできない」

「それを変えたいと思った」という佐藤さんたちは、不妊手術を受ける地位や不妊手術の非罰化を求める「母体保護法」訴訟を起こしている。

不妊手術という選択肢の不在

自ら子どもを産むことを前提とした社会で、子どもを持たない・産まないという生き方はなかなか口にできない。

「それは息苦しいし、子どもがいない生き方も尊重してほしい。子どもを持たない身として、そこまではよく分かった」、そう話すのは代理人の亀石倫子弁護士。

「だけどそこから、不妊手術までする必要ある?って、最初に話を聞いたときは思ったんです。不妊手術までは、正直ピンとこなかった」

亀石弁護士は、なぜ不妊手術が腹落ちしないのか、その理由を考えた。

「はたと思い至ったのは、それは私が不妊手術という選択肢を今まで知らされてこなかったからだ、ということでした」

「日本では、ピルですら認可されたのは最近です。不妊手術に至っては、そういった方法の存在自体をみんな知らない。私たちは、『選択できることを知らされてもいなかった』んです。だから不妊手術なんて考えもしなかった」

「でも、本当なら私たちは、子どもを産まないことを選ぶことができたんだ。そう気づいたとき、私もまた、奪われていたんだ、と思いました」

「私だって、知っていれば、佐藤さんのように選択したいと思ったかもしれない」

国が生殖に対する権利をコントロールしている

佐藤さんたちのように主体的に「子どもを産まない」ための方策を模索する女性は、その方策と共に、日本において「見えない化」されてきた。女性の生殖機能に対する自己決定権をないものとして扱うことで、自己決定権を行使しようとする女性たちをタブー視してきた仕組みが、母体保護法、旧・優生保護法である。旧・優生保護法とは戦後50年にわたり、障害を持つと判断された人びとに本人の同意なく強制不妊手術を行っていた法律である。

日本の女性は、自らの生殖機能に対するアクセスを極度に限定されている。

母体保護法のもとでは本人が望む場合でも不妊手術は原則として禁止され、手術者は刑事罰を受ける。たとえ妊娠・分娩による生命の危険があっても、配偶者の同意がないと不妊手術は許されない。分娩による健康低下のおそれがあっても、そもそもすでに数人の子を持つ者(多産要件)でないと、そして同じく配偶者の同意がないと許容されない。

この法律はなぜ制定されたか。1940年(昭和15年)、この法律の前身である国民優生法が制定された時代は戦時中であり、「産めよ殖やせよ」が当時の人口政策だった。当時から80余年、「配偶者同意」の要件は、一貫して据え置かれている(人工妊娠中絶の場合にも)。戦後になるとこの法律は優生保護法に形を変え、「人口の質を管理」することになる。「多産要件」などの要件と罰則も、戦後当時から引き継がれている。

「こうした不妊手術の制限は、同じ法律を使って国が今まで行っていた強制不妊手術と表裏一体です。国が当事者たちの意思を無視して、国民の生殖に対する権利をコントロールしているという点において」と亀石弁護士。

本人の意思に基づく不妊手術が禁止されている国は、世界137か国で日本を含む8カ国のみだ。

この法律の規定は当事者(女性)の自己決定権や両性の平等に違反しており憲法違反であると、佐藤さんらは問題提起する。

不妊手術によって心身への負担を軽減できる人もいる

「不妊手術って、子宮の摘出と思っている人が多いんですけど」、佐藤さんが説明する。

「卵管を縛ったり取ったりする手術なんです。日帰りでできる手術で、5年ごとに装着し直さなければならない避妊器具(ミレーナ)よりずっと身体への負担が少ない」

不妊手術を受けたい人たちの理由はさまざまだ。生殖能力があることによる不調や負担を取り除きたい、避妊目的、といった心身の要請であったり、将来的に子どもを産まない生き方・子どもを持たない生き方の実現であったり、セクシュアリティの尊重であったり、理由は一人ひとり異なる。

「私はアセクシュアルで、今までも、これからも、パートナーのいる将来や、異性との間に子どもをつくる将来は考えていませんけど」、と佐藤さん。

「アセクシュアルでもみんなが子どもを欲しくないというわけではないと思う。私は保育園と小学校で3年ほどボランティアをしていたこともあり、子どもは好きですし、将来的に里親などとして家族を必要としている子どもと暮らす可能性を考えることもあります。だけど、子どもは自分から産まれなくても良いと思っています」

「高校生のころからそう思っていたし、これからも意思は変わらない。だから不妊手術を望んでいる」

日本でピルを服用する女性の割合は2.9%(100万人超)だが、体質に合わない人もいれば、経済的な負担も大きい。OECD諸国ではピルが無料で処方される国が多いが、日本では毎月およそ3000円、年間3.6万円、30年飲みつづけると100万円かかる。

「不妊手術に対する拒否感は、身体の機能を取るということだから余計に大きいのだと思う」と佐藤さん。

「だけど不妊手術は、ただ要らない身体の一部を切り取るという話ではない。生殖機能があることで、ホルモンバランスの不調、精神面での影響など、心身にネガティブな影響がある人たちが少なからずいるんです」

子どもを産まない将来を決断しており、生殖能力によるネガティブな影響があるのなら、なぜ、その負担も一緒に抱え続けることを強制されなければいけないのだろうか、と、この訴訟は問う。

きっと後悔するから止めている、という論理

その「なぜ」―1940年の「産めよ殖やせよ」政策をもとにした運用-に対する国の答えは、「国は『取り返しがつかない』ことなら介入してもいいという見方です」と亀石弁護士が解説する。パターナリズム(強い立場にある者が弱い立場にある者の利益のために、本人の意思にかかわらず介入する)という考え方だ。

みんな後悔しているみたいだから、君が後悔しないように、君のためを思ってその手術を禁止している―それが国側の答弁だ。

「卵管結紮(けっさつ)術を受けた女性の7%が5年以内に後悔したと報告」する「調査結果もある。このような不妊手術の性質に照らすと・・・(この法律で)規制することは、同手術を受けようとする者の子をもうけるか否かについての自己決定権を実質的に保障することにも寄与しているということができる」(国 第一準備書面P.13)

国はこう述べて、不妊手術を規制することは正当だと主張している。

国は「将来、不妊手術を受けたことを後悔する可能性が全くない(又はごく僅かである)などといえない」から、手術の判断を先回りして制限することは正当だという(国 第二準備書面P.33)。子どもを持たない者は子どもを持つときまで半人前で、「後悔しない決断」をできるほど一人前になるには子どもを「産む」ほかない。

「子どもを産める可能性があるなら土俵から下りることを許さないという国の意図が見えてしまった」と佐藤さん。

「私たちがどれほど強い意思で永続的な手術を望んでいようと、それは『7%が後悔する』というデータがあるから、国にとっては『正しい判断ではない』んです」

「私たち女性自身の身体の問題なのに。果たして私たちは自分たちの身体に『自己決定権』を持っているといえるのでしょうか」

佐藤さんは問題提起する。

憲法第十三条

すべて国民は、個人として尊重される。

生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

この条文-「個人の尊重」-は「国家の存続のために個人の自由や生命すら犠牲にされたという戦前の全体主義に対する反省」から規定されたものだ。裁判所も、人格的生存に関する自己決定権は保障されるべきと繰り返し言及している。

しかし国は、「特定の避妊手段を取ること自体が個人の人格的生存に不可なものとして憲法13条後段により保障されるものではない」と真っ向から反対する(第二書面P.23)。

国の答弁では、「自己決定権の保障」という言葉が、「産むことありき」で使われている。産むことを放棄するような「判断力に乏しい女性たち」本人に自己決定を任せてはいけないということだ。しかし、本来、自己決定権とは、自分の望む人生を勝手に代弁されないことではないのか。

ただでさえ女性は「女性」というジェンダーのもとで標準化されている。さまざまな属性や性的志向の女性がひとくくりにされ、まるで単一の集団のようにとらえられる。「女性代表」というと、子どもを産む多数派の女性の話になり、性的マイノリティであるアセクシュアルの女性や、チャイルドフリーといった少数派の生き方を希求する女性の声は無視される。

パターナリズムは対等ではない。若い/女性は、未来を逆手に取られて二重の「勝手な代弁」にさらされ、セクシュアルマイノリティの若い女性-佐藤さん―の声は、三重に「見えない化」されている。家父長制社会で作られた、女性を「子どもを産みたい女性」に標準化する法律に。

男性の問題でもある

「これは、子どもを産まない女性だけの問題ではないと思うんです」と佐藤さん。

「国が理想とする家族像にそぐわなければ、だれもが制限の対象になる可能性がある」

この法律で想定されているのは、子どもを産む男女の夫婦をひとつのユニットとした家族像である。配偶者の同意がなければ、2人以上の子どもがいなければ、「子どもを産まない」という決断もできない家族像だ。

ここでは実は法律上は男性も対象から除外されているわけではない。パートナーの妊娠に危険がないと、または既に数人の子どもがいないと、男性の不妊手術も法律違反になる。

つまりこの問題は実は女性だけの問題ではない。子どもを産まない女性のみならず、子どもを持たない男性の家族も想定されていないことになる。

母体保護法の下でコントロールされているのは、家族のあり方そのものである。

「家父長制に基づいて制定された、時代遅れのゾンビのような法律が今も私たちを縛り付けている」、亀石弁護士は言う。

母体保護法の「母性の生命健康を保護」するという目的(1条)が、女性の身体は母体であるべきとする文化的・性的に単一な概念性を作り出す。のみならず、「不妊手術を受けた者は、婚姻しようとするときは、その相手方に対して、不妊手術を受けた旨を通知しなければならない」(26条)という条文によって母体保護法は、生殖に関する意思決定をまるで前科前歴のように扱う。

憲法24条2項

「(…)家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」

「不妊手術の選択肢を国家が奪い、刑罰をもって威嚇(いかく)することで、人口増加の手段の確保を得ようとすることは、憲法24条2項が定める個人の尊厳及び両性の本質的平等に立脚した手段とは言えない」、そう弁護団は主張する。

日本を除く国では「普通の選択肢」

「今、国が少子化で困っているのに自分勝手なことをするなと、私たちのような生き方を選ぶ少数派の女性をタブー視する社会の雰囲気はあると思います」、佐藤さんは言う。

「だけど、不妊手術を認めるとみんなが不妊手術を受けて少子化になるわけではないんです」

もともと産むつもりのない女性から、「産まないことを容易にする選択肢」を奪うことは少子化対策なのかと佐藤さんたちは問う。少子化は、不妊手術が違法かどうかで決まるわけではない。出産や出産後のサポートといった社会福祉やアフターケアの仕組みと密接にかかわっている。世界中で不妊手術は認められているが、近年の韓国を除きどの国も日本より出生率は高い。

「私はカナダに留学していたことがあって」、佐藤さんはつづける。

「不妊手術という選択肢はカナダでは当たり前だったから、手術のことも知っていた」-カナダでは避妊方法の5.8%が女性の不妊手術である。

「世界中で不妊手術は認められている。どの世の中でも認められていないような危険な手術ではないんです」

| 韓国 | 中国 | オーストラリア | 米国 | カナダ | イギリス | フランス | ドイツ |

| 6.8% | 20.3% | 6.4% | 22.3% | 5.8% | 8.6% | 4.6% | 7.6% |

性と生殖に関する自己決定権は国際的にも尊重され、生殖の自由に対する制限は「拷問(ごうもん)」にも当たり得る。世界中で本人の意思に基づく不妊手術が認められているのは、性と生殖に関する自己決定権が、最も個人的でデリケートな人権であり、それにもかかわらず過去に多くの場所で侵害されてきたからという考えに基づいている。-日本では、現在進行形で侵害されている人権である。

国は答弁で不妊手術を受ける権利を人権ではないと主張する。「国民の間に新しい人権の原理的承認について広範なコンセンサス」が必要だからだというが(第二準備書面P.23)、母体保護法を率先して放置し、主体的に生殖にアクセスできる手段をタブーとする風潮を作りつづけ、それによってコンセンサスを阻んでいるのは国の側である。

子どもを持たない・産まない選択に、免罪符はいらない

「風潮」は醸成される。タブー感は更新されつづける。「ここ」では、「主体的に子どもを産まない手段を取る女性」は想定されていない。「今まで被害者化されてきた女性が主体性を持つと違和感を持たれる」という佐藤さんの話を聞いて、なぜ私もまた、この訴訟の話を聞くまで不妊手術にピンとこなかったかが理解できた気がした。

不妊手術は違法だから話題に上らないし、手術を受けたい人は少数派で「半人前」だから、その声は「見えない化」される。知らないから、「そんな知らないことわざわざしない」。不妊手術に対する拒否感は、「知らない」との表裏一体でもある。

カナダでも先住民に対する強制不妊手術が行われていた歴史があり、「その歴史をみんな勉強するので、不妊手術のことも良く知られている。不妊手術に対する理解が土台として違う」と佐藤さんは言った。日本も優生保護法のもとで50年にわたって強制不妊手術が行われていたが、最近までよく知られてはいなかった。

「子どもを産むか、いつ産むかを女性が自分で決められるのは普通のことなんです」、佐藤さんは言う。子どもの有無や出産経験の有無は同窓会の悪意なき案内で標準化されることではないし、それは「有無」の「無」を含めて私たち個人の決断の上にあるはずのものなのだった。

本当は子どもを産まない選択にも、子どもを持たない選択にも、免罪符なんていらない。佐藤さんたちの取りたい選択肢は、世界中の女性たちが「知っている」手段であり、おかしなことではないのに、刑罰によって「おかしなこと」を作りつづけ、同時に「免罪符」を更新しつづけるのは社会だ。子どもを産まないための手段が罪になる世界137か国のうちたった8か国のうちのひとつが「ここ」、日本社会だ。

取材・文/原口侑子(Yuko Haraguchi)

撮影/小野友暉(Yuki Kono)

編集/丸山央里絵(Orie Maruyama)