「仕事も、家族のあり方も、決めるのは国ではない」

2023.5.10

2023.5.10

日本のパスポート発給を拒否された近藤ユリさんのストーリー

「いつかは生まれ育った日本に帰ろうとずっと思っていました。70代を迎えてこれからは日本で暮らそうと決めて、父の故郷である福岡県に、終の棲家にしようとマンションを買った」

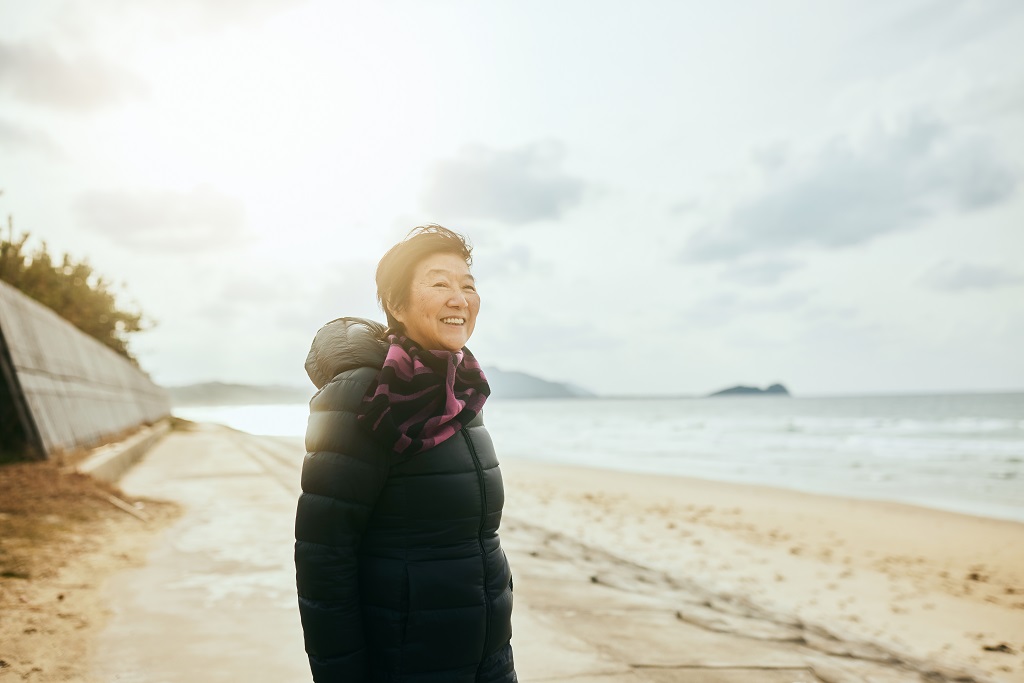

福岡県西部の糸島半島から臨む海は青く、冬の風が冷たい。2020年2月にアメリカから帰国し福岡市で暮らしていた近藤ユリさんは、2021年5月、観光客も多く訪れる糸島市に引っ越した。

「海外で仕事を選び、投票に行き、家庭を築く。そのために滞在許可では足りないこともある。家族が一緒に暮らすため、逆に一緒に暮らしていない日本の家族のもととの移動を確保するために、それから相続の心配をなくすためにも、その国の国籍取得が必要となることもある」

「それは、日本という帰る場所を失うこととトレードなのか」

近藤ユリさんは日本生まれ日本育ち。アメリカに渡って弁護士として働き、2004年にアメリカ国籍を取得したが、それまで国籍喪失に関する説明や警告を受けたことはなかった。ところが2017年になり、彼女が国に日本パスポートの更新を求めたところ、「国籍法11条1項に基づいて」発給を拒否された。

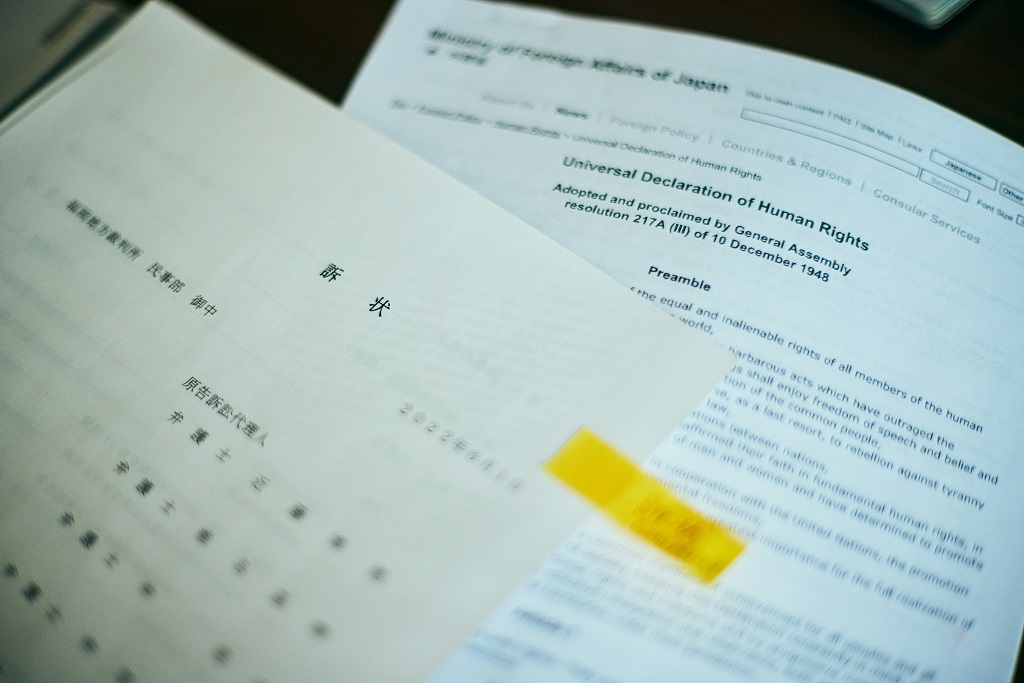

「国籍はく奪条項」と呼ばれる条項

国籍法11条1項

日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。

複数国籍を認めず、本人の意思にかかわらず一方的に国籍を奪うこの条項は、「国籍はく奪条項」と呼ばれる。1899年に制定された明治の旧国籍法の条項(※1)を、1950年の国籍法制定時にそのまま引き継いだものだ。

今、この条項が、外国籍を取った日本人や、国際カップルの子どもたちの日本での生活を不安定なものにし、日本と海外との往来を脅かしている。

「国籍が奪われる不利益は大きい」近藤さんは言う。

国籍は国家と個人を結びつける法的なつながりだ。これが認められないと、出入国の権利や参政権を失う。居住や就労を制限され、社会保障の枠の外に置かれることにもなる。

「日本はこうした様々な人権も考慮せずに、古いこの条項を維持している。人権宣言や自由権規約といった条約でも『国に帰る権利』が認められているのに」

「生活や家族関係が国境を越えた日本国民にのみ権利を制約するのは、不合理な差別でもあります。誰がどの国の国籍を取ったか把握できない中で、平等な運用もできない」

「それに国は今まで、条項の存在を国民に周知することもなかったんです」

近藤さんは、国籍法11条1項とその運用が憲法に違反しているとして、パスポート不発給の無効、日本国籍の確認、11条1項に基づいて受けた不利益に対する国家賠償を求めて訴訟を起こしている。

この条項をめぐっては今、近藤さんのほかにも、ヨーロッパで国籍を取得した日本人たちや日露の国際カップルの子どもたちと、条項によって不利益を受けている人々が次々と訴訟を起こしている。

「重要な権利の一方的なはく奪は、国会の立法の裁量を越えている」、「憲法には国籍離脱の自由があり、国籍を離脱しない自由も表裏一体で保障されるべきである」と、近藤さんを含め、各訴訟の原告たちは主張する。

※1:20条「自己ノ志望ニ依リテ外國ノ國籍ヲ取得シタル者ハ日本ノ國籍ヲ失フ」

アメリカと日本を行き来しながら

「留学のために最初に渡米したのは1971年。24歳のときでした」

近藤さんは最初の渡米のことを振り返る。

「当時の日本にはその歳で結婚していないと行き遅れという雰囲気があって、日本で学業を続けていくのは圧迫感があった。アメリカの大学院に進学することを決めて、しばらくカリフォルニア州に住んでいました」

「1983年に結婚し翌年アメリカで子どもを産んだ後、両親に孫の顔を見せるために日本に帰ってきました。そのまま6年ほどを子育てしながら日本に住む中で、通訳としてアメリカでの訴訟にも関わるようになりました」

「その縁もあって、90年代に再びアメリカに戻った後、弁護士の仕事を始めました。アリゾナで唯一の、日本人の法律事務所でした」

相談に来るケースも、日米間の家族法関係の離婚問題や、日米にまたがる相続の問題、日本の国籍法の問題など、日本人が関わる事件が多かったという。

「事務所を始めて25年間ずっと在米日本人のサポートをしていました。ずっと日本語を使っていたし、私のアイデンティティはずっと日本人です」と笑う。

アメリカの国籍を取る必要があった

「アメリカに住んでいるうちに9.11が起こり、選挙に行かないと社会にコミットできないと思って、国籍取得を決意しました」と近藤さん。

「投票するためには国籍が必要というだけではない。グリーンカードは永遠ではないし、就労の機会も制限されます。例えば私の業務の中でも、国務省関係の法律通訳の仕事をする場合には制限があったりする」

「こうした身分の安定や仕事のしやすさのほかに、税制の問題も気になっていた。もし夫が亡くなって遺産相続の問題になった場合に、アメリカ国籍を持たないとハンデがある」

2004年にアメリカ国籍を取得した近藤さんだが、「1971年の渡米から2010年まで、日本のパスポートを更新するときにも、領事館などで国籍はく奪条項の説明や警告を受けたことは一切ありませんでした」という。

「そもそも大人になってからの複数国籍は、住む国で必要があるから生じる。複数の国で納税などの構成員の役割を果たし、国籍に基づく権利を得ていることが『悪いこと』だという感覚はどこから来るのでしょう」

アメリカは複数国籍に肯定的な国である。アメリカだけでない。多くの国―2020年には世界の76.9%の国(150カ国)―が複数国籍を認めている。アジア地域を見ても65%が認めているというデータがある。(※2)

※2:出典:近藤敦「国籍離脱の自由の規範内容と複数国籍の合理性」(「複数国籍 日本の社会・制度的課題と世界の動向」所収)2022年、菅原真「『国籍唯一の原則』の再検討』—MACIMIDEの調査結果にみる重国籍容認国の国際的拡大—」(「世界諸地域における社会的課題と制度改革」所収)2023年

国籍制度と国際社会の歩み

国籍とは「国家の構成員としての資格」であり、「基本的人権の保障、公的資格の付与、公的給付等を受ける上で、重要な法的地位」である。

国籍という単位ができたのは、主権国家体制の考え方をもとに国民国家体制がヨーロッパ世界を席巻し始めた19世紀初頭のこと。

日本も19世紀後半になって「大日本帝国」という国民国家を作る。明治政府は1871年に壬申戸籍を編成し、明治の国籍法(旧国籍法)を制定したのは1899年だ。

その後、国際社会で戦争の続いた1930~1950年ごろまでは、世界的にも「国籍を単一のものとする」のが国際法上の理想とされていたと言われている。大戦の時代には国ごとの「外交保護権」が衝突するケースが考えられたからである。

しかしその後、世界がグローバル化していくにつれて、国際法上「複数国籍の防止」は求められなくなった。むしろ、1997年に採択された「ヨーロッパ国籍法条約」では、出生と婚姻にともなう複数国籍を許容することは締結国の義務となった。

今、G8の中で複数国籍を許容していないのは日本だけだ。

「国籍単一主義」の徹底は実務上不可能

「これほど多くの国が複数国籍を認める今の国際社会で、『国籍単一主義』を一国の国内法で徹底しようとしても無理があるのです」と近藤さん。

「それはなぜか」

「国家はそれぞれの主権を持ち、国籍に関する立法は国ごとに違うからです」

世界には、出生地主義(出生した国の国籍が付与される、アメリカなど)を取る国もあれば、血統主義(自国民から生まれた子に国籍を付与する、日本など)を取る国もある。すると、たとえば日本人同士がアメリカで子どもを産んだ場合、生まれた子どもは自動的にどちらの国籍も持つことになる。

つまり、複数国籍は、すべての国が「国籍単一主義」を取らない限り、少なくとも出生による二重国籍を完全に解消することはできない。

「それなのに日本は、明治の条項を引き継いだまま制度自体の不備の議論もしない。その裏で、たくさんの外国籍を取得した人たちや複数国籍を持つ人たちが、制度の議論に参加できないまま、多くの権利を奪われるという実害を被っている」

出入国の権利も、家族が一緒にいられる権利も

11条1項によって奪われるのは、出入国の権利、選挙権、社会保障や就労の機会、在留身分の安定、居住の権利などの「国籍パッケージ」。「日本国籍の剥奪により個人が喪失する権利の数は、命を奪われる死刑に次ぐ」と、近藤さんの訴訟の弁護団も提訴時に指摘している。

「国籍法11条1項を理由にパスポートの更新を拒否された人々の中には、親の死に目に会えなかった人もいます」と近藤さん。

「Covid 19流行下で、日本のパスポートを所持しないと日本に帰国できない状況が長く続きました。その中で、日本の親族を訪問したり、看病しにいったりするためにビザ交付を申請したところ、領事館で国籍喪失届の提出を強要された、という人の話も聞きました」

「家族の存在を踏み絵のように使って国籍はく奪の運用を行うなんて、ひどい話です。選択は強要されるものではない。だけどこの話は、海外に住む日本人にとってひどいだけではないのです」

近藤さんは、海外に家族を持つ「日本に住む日本人」にも目を向ける。

「逆サイドから見てみると、海外で働く子どもや孫、国際結婚をして海外で暮らす兄弟姉妹が帰国できないことで困っているのは、日本に住んでいる日本人も同じなんです」

日本に住む日本人も、家族と一緒に過ごす権利や、ケアし、ケアされる権利を奪われているではないかと近藤さんは問いかける。

「家族関係が国境を越えた人びとに対して、こうした権利が平等に与えられないようになっている」

さまざまな平等違反

平等原則に違反しているのはその点だけではないと近藤さんは続ける。

「たまたま政府に把握された人だけが対象になる、場当たり的な国籍はく奪が行われていることがひとつ」―在外国民が複数国籍を持っているかをすべて把握することは不可能であるため、制度自体がガチャになっているということだ。アメリカ住まいの科学者がノーベル賞を取ったことでアメリカ国籍を持っていることが明らかになり、日本パスポートの更新を拒否されたことも記憶に新しい。

「さらにいえば国籍法は、もともと外国籍を持つ者が日本に帰化した場合には、複数国籍が容認される余地を認めている。これに対して、日本国籍を持つ者が外国籍を取得した場合や、日本国内で国際カップルから生まれた子どもが成人した後は、複数国籍は一律に容認されない」―これは憲法14条1項で禁止されている「社会的身分に基づく差別」ではないかと近藤さんは問う。

日本国内に目を向けると「カップルの40人に1人はミックスルーツを持つ子どもが生まれている」というデータもある。その子どもたち―複合的なルーツを持つ子どもたち―はこれから数百万人単位に増える。

家族のあり方

話を聞き終わるころ、近藤さんのスマホに、イギリスに住む娘さんとお孫さんからのビデオコールが来た。日本の夕方16時半、イギリスは朝の7時半。保育園に登園前だという4歳の女の子が「おはようばあちゃん」と画面越しに近藤さんに声をかける。

「私の夫はバングラデシュ系アメリカ人。娘は日本とバングラデシュ、アメリカのルーツを持って生まれました。そして彼女は、エストニアから来たユダヤ人とアングロサクソン系の血を引くアメリカ人と結婚した」

「ですから私の孫たちは、アメリカ国籍の他に、日本、バングラデシュ、アングロサクソン、ユダヤのルーツを4分の1ずつ持っている。世界のいろいろな場所の血を引いていることになります」

「孫娘たちは幼少期を日本で過ごしたので、イギリスに住んでいる今も第一言語は日本語。博多弁をしゃべるんです」と近藤さんは教えてくれた。

渡英して育児を手伝っているという近藤さんの夫も孫の後ろにいて、ベンガル語まじりの英語で「Nana(ベンガル語でおじいちゃん)」は話しかける。「そろそろ準備しなさい」と。

アイデンティティを守ること

国籍とは、「国家の構成員としての資格」であり「基本的人権の保障など受ける重要な法的地位」であるがそれだけではない。「個人の自我の確立に深く結びついている人格権の重要な要素である」と、裁判所は判示している。

アイデンティティとはただの概念ではなく人格権だ。自分が何者で、どこに帰属しているか、どこで「幸福を追求するか」を決める、「人権」だ。

それは決して1つだけに限定されるものではないし、国家に強制されて選ばされるものでもない。

家族と仕事が違う国にまたがることも、自分が生まれ落ちた家族(親や兄弟姉妹)と築いた家族(パートナーや子、孫)の住む場所が違うことも往々にしてある時代だ。複数の社会で、それぞれの場所での役割を果たし、行き来をして生活をする人々はこれからますます増える。その一つへの帰属を阻むことは、家族とのつながりを奪い、職業生活を通じた自己実現を阻害し、アイデンティティを脅かすことになる。

「仕事も、家族のあり方も、決めるのは国ではない」

国籍をひとつに選択させられると、複合的なルーツを持つ子どもたちはどちらかの親族に会いづらくなる。ちょうど今、近藤さんの家族が引き裂かれているように。

この訴訟の持つ意味は

ルーツを複数持つ子どもたちや、海外で生まれた日本人の子どもたちなど、18歳までに複数国籍を持った人々は、「20歳に達するまでに」「いずれかの国籍を選択しなければならない」とされている(国籍法14条1項前段)。

「国籍はく奪条項をはじめ、こうした国籍法の条項を見ていると、海外に住む日本人は海外の国籍取得時に、ルーツを複数持つ子どもたちは20歳までの国籍選択時に、棄民され、『日本人』であることを諦めなさいと言われているかのような気持ちになります」近藤さんは言う。

海外に住む日本人には少し前まで投票権も認められなかった。在外国民審査もできなかったことに対して訴訟が起こされて最高裁で違憲判決が出され、やっと制度ができたばかりだ。

「二級国民と扱われているようだ」

よみがえるのは、在外国民審査の権利を求めて訴訟を起こしていた原告の言葉だ。「だから、海外に住む100万人の日本人から『二級国民』のレッテルを剥がす訴訟をするのだ」と。

良く似ている。国籍訴訟もまた、海外に住んでその地の国籍を取った日本人たちや、これから数百万に増える複数ルーツを持つ日本の子どもたちが、「棄民された」ことにならないための訴訟でもある。

声を上げる

「娘が生まれた1980年代」、近藤さんは糸島の海岸沿いを歩きながら40年前の話をしてくれた。

「日本の国籍法は『父系』血統主義を取っていた。つまり当時の国際カップルの子どもは、父親が日本人の場合しか日本国籍を取れなかった」

80年代は、日本のジェンダー不平等が国内外で問題視され、日本も女性差別撤廃条約を批准した時代だ。

「そのとき私も、制度を変えたいと思って国籍法改正運動に参加した。結果、条約の批准もあって1984年に改正が実現できた。日本人の母である私と外国人の夫の間から生まれた娘も、日本国籍を取得することができた」

「あのときも、きっと無理だと言われたんです」

近藤さんは目を細めて笑う。

「それでも変えることができた。『既存の法律が永遠に正しいわけではない。理不尽に苦しんでいる人がいたら、変えなければならないんだ』と、そのときに知ったんです」

「今回も同じ。日本で複数国籍を認めるなんて無理だよと何度も言われた。だけど、私は弁護士として働いていて、日本に帰れなくて苦しんでいる人たちをたくさん見てきた。ずっと知らん顔はできないと思った」

西向きの海に夕陽が沈もうとしている。風は冷たかったが、海の向こうを見つめる近藤さんの顔は明るかった。

「今回、声を上げて良かったなと思った。裁判の過程で、問題意識を共有する仲間ができた。一緒に声を上げる人たちがいることも分かったし、議論の機会ができている。すでに問題提起は始まっていると思うんです」

取材・文/原口侑子(Yuko Haraguchi)

撮影/神宮啓佑(Keisuke Shingu)

編集/丸山央里絵(Orie Maruyama)