自由とは「自分で決めることができる世界」

2021.2.10

2021.2.10

国の精神医療政策と地域で生きる権利をめぐるストーリー

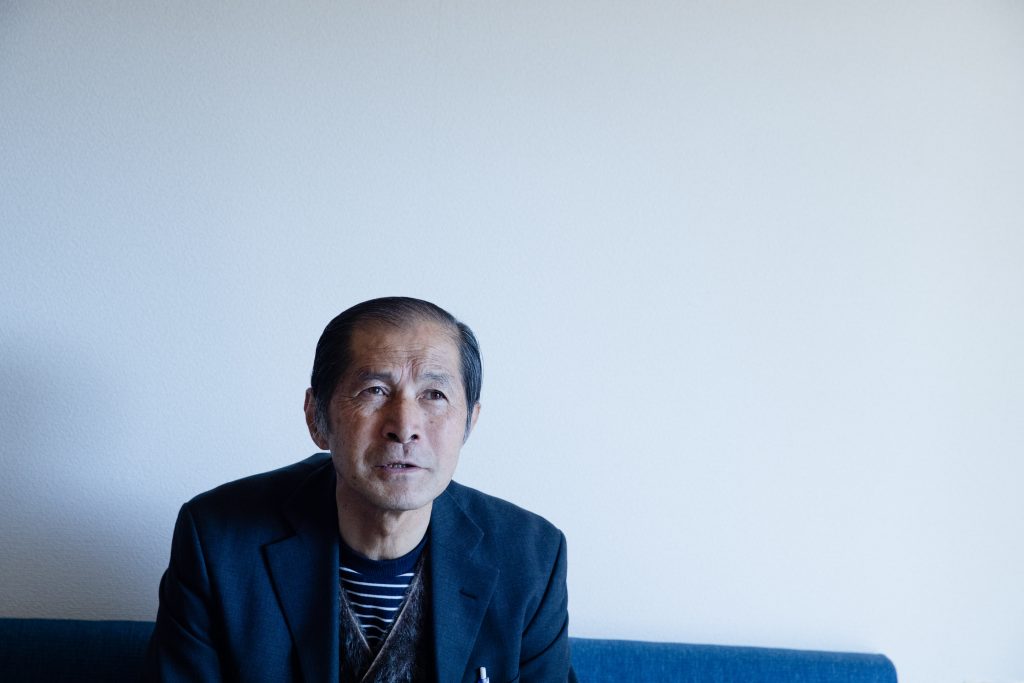

利根川を越えると群馬県だった。伊藤時男さんに会いに行く道すがら、寒空にぴゅうと風が吹く。静かだ。ときおり鳥の声だけが聴こえる。

「ジュースを用意しておいたからね」

丘のふもと、庭に面した家の、一階に伊藤さんは住んでいた。

居間には、伊藤さんが描いた絵画や、新聞に投稿した詩や川柳の切り抜きが、ところ狭しと並べてある。

「絵を描いたり、詩や川柳を書いたりしているときだけが、俺の『自由』だったから……」

訴訟へ

1968年、16歳の時に初めて統合失調症と診断された伊藤さんは、1973年から2012年まで、22歳から61歳までの期間、精神病院への入院を余儀なくされた。

初期を除いて精神症状がみられなかったにも関わらず、国の精神医療政策のために退院がかなわなかったことについて、伊藤さんは、「地域で生きる権利」を奪われたとして、厚生労働省を訴えている。

日本では今、精神病院の中で亡くなる人は毎年2万人を数える。病気は治っているが、地域での支援がないために入院したままの人も、数万人いると言われる。

平均在院日数は274.7日。5年以上入院している人の数は9万人に上る。

発症と入院

「生まれは1951年。小さいころは相撲取りになりたかった。福島の少年相撲で準優勝したくらい、腕っぷしが強かったからね。あとは、絵描きにもなりたかったなあ」

伊藤さんは今69歳。相撲取りになる夢が叶わなかったことを、私たちは知っている。伊藤さんは、最初に東京都の精神病院に入院した1968年のことを振り返る。

「妄想が出てね。俺は天皇と親せきなんだと思い込んで、吹聴していた。そうしたら統合失調症と診断され、入院させられた」

医療保護入院だった。

その後、1973年から伊藤さんは福島県の病院に転院し、そこから39年間の入院生活が始まる。

「数年で病状が良くなっていって、妄想も抜けた。だけど退院を希望しても実現しなかった」

病院生活と「施設症」

「最初は嫌だったよ。決まった食事しか食べられない毎日。自由に出入りもできない。運動もあまりできないし、カラオケもできないし」―伊藤さんは『男はつらいよ』を十八番とする美声の持ち主だ。

「だから3回くらい脱走したけど、すぐ連れ戻された」

「精神病院の患者は、できる仕事も限られている。病院の外でやる院外作業と、院内の作業がある。俺はそれでも頑張って、院外の養鶏所で10年、院内での給食の作業で14年、働いた。でも、それだけ働いても、退院の話は出ない」

「そのうちに、退院することをあきらめてしまった。長いこと入院してると、あきらめちゃうんだよね。もうどうでもいいやって。典型的な『施設症』になってしまったんだね」

施設症とは、長期の収容によって、患者が無気力状態になってしまう症状のことだ。施設症に陥ると、閉じ込められた「施設」から抜け出す気力も奪われる。自発性を失い、能動性を失い、たとえ自らの置かれた状況に満足していなくても、満足していると思い込むようになる。

「どうせ自分は外に出ても何もできないと思って、生活する自信をすっかりなくしちゃった。退院を頼むことも、できなくなった。絵や川柳を作ることだけが救いだった……」

「まるで強制収容所」

伊藤さんは、病院生活で苦しかったことの詳細をあまり語らない。代わりに、ソーシャルワーカーとして40年働いた経験を持つ、「精神医療国家賠償請求訴訟研究会」の東谷さんが当時の精神病院の状況を話してくれる。

「私が行ったところでは、男性は坊主、女性はおかっぱを強制されていました。時間になると列に並ばせて、機械的に患者さんの口に薬を放り込んでいく。女性の患者さんがガッとつかまれて引きずられていく。人間扱いをしていない。まるで強制収容所でした」

病棟の出入り口が常時施錠されている閉鎖病棟は、今も存在し続けている。

「精神病院は人間の個性を奪う。こんなところで療養しても、よくなるわけがない。自分の家族や愛する人をこんな目に遭わせたくないと思いました」

憲法で保障されたはずの「人権」

「医療保護入院」に始まる入院の長期化によって、「人間の個性」を奪われ、病院を出ることを諦めてしまう人は、今も多い。

『すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、 公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。』

私たちの住む日本の、憲法13条は本来、「幸福追求権」を保障している。はずだ。

『何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。』

憲法22条1項は、本来、「職業選択の自由」を、「居住移転の自由」を保障する。はずだ。

しかし、憲法上の人権からも、戦後の長きにわたって遠ざけられていたのが、精神病患者たちだった。

伊藤さんもまた、39年ものあいだ、「地域で生きること」―広い空の下で、友人の輪の中で、幸せを求めることを阻害されてきた。39年ものあいだ、「自分で人生を選ぶこと」―仕事を選び、食事を選び、運動を選ぶことを阻害されてきた。

「医療保護入院」の問題

「本来、入院する必要があるのは、自傷他害の恐れがある場合だけです」と東谷さんは説明する。

「当時の伊藤さんのように、妄想や幻聴があるだけで自傷の恐れも他害の恐れもない患者さんは、十分に地域で暮らしていける。だからそもそも伊藤さんは、強制的に入院させる必要はなかったんです」

「そもそも『医療保護入院』という制度が問題なのです」

医療保護入院は、精神科病院の管理者による強制入院だ。強制入院であるにもかかわらず、指定医による診察による判定のみがあればできてしまう。

歴史に「もしも」はない。伊藤さんの39年は戻らない。

しかし、「もし1973年の分かれ道で東谷さんが伊藤さんと出会い、当時の症状なら十分に地域で暮らしていけると知ることができていたら」。22歳から61歳まで、伊藤さんはどのような人生を過ごしたのだろうか。

長期入院が助長される背景

「薬を処方しながら地域の中でケアすることは十分にできるし、諸外国では戦後それが基本的なルールになっていった。イタリアでは1978年の時点で、精神病院を廃絶する法律もできていた」東谷さんは説明する。

「日本だけが、時代に逆行していた」

戦後の日本では、1950年に精神衛生法が制定され、精神病患者を隔離し長期収容する方針が確立された。

その後1958年に精神科特例が、1960年に医療金融公庫法が制定され、精神医療は民間病院に任されることになる。

精神病院の病床数は、1940年の2.5万床から、1960年代には30万床超と爆発的に増加した。これに伴い、精神医療においても経営論理が優先されるようになった―つまり「長期入院させればお金が入る」という仕組みができてしまった(現在でも一床につき月45万円程度の利益があるとされる)。

長期入院者を増やし、精神病患者を地域から切り離して「見えなくする」この構造は、差別や偏見を助長した。

精神医療はどうあるべきか

今、日本全国で、精神障害を持つ人は392万人いる(2016年、厚生労働省)。人口の30人に1人という割合は、数字上は非常に身近なはずだ。それでもまだ「身近」と言えないのは、それは患者たちが(治った人でさえも)今でも病院の中に「隠されている」からだ。

精神病棟の病床は今も33万床を数える。

「病院がベッド数を減らさない限り、精神病患者は病院にいることになる。そうすると地域の理解も進まない」と東谷さん。

「ひとりひとりが地域社会の中で役割を持って、一緒に暮らしていく社会にならないといけない。精神病院を減らして、地域に新たなコミュニティを作るべきなのです」

日本では地域の仕組みがなく、家族への公的支援もないために、「受け皿は病院しかない」

「欧米各国では地域ケアシステムが出来上がっています。ケアチームによる自宅への出張サービスが受けられるカナダのバンクーバーの例もある」

50年も放置されて

日本の精神病院の処遇は、1960年代からすでに問題になり、たびたび国際的な批判を受けていた。

1968年、世界保健機構(WHO)は日本に対し、病院の改善や地域ケアの仕組みの整備を要請する勧告を出した。

1985年、国連は、「日本の精神医療は、法的保護も、治療システムも、精神障害者の人権及び治療の点において、極めて不十分」とする勧告を出した。

1991年には日本は国連の国際連合の「精神疾患を有する者の保護及びメンタルヘルスケアの改善のための諸原則」を採択し、2014年には国連障害者権利条約を批准した。

しかしそれでも、医療政策は勧告にも条約にも従わず、精神病院に対する是正措置はとられなかった。病床数も平均在院日数も、ほぼ減らなかった。「医療保護入院」の実体的な要件もほぼ変わらず、長期入院の問題は放置された。

「精神医療業界の利権もからんで、ずっと放置された。民間病院としては、長く入院してもらって、稼げた方がいいという考えになりやすいですから」東谷さんが説明する。

「結局、この『50年の放置』によって、伊藤さんのような人たち―施設症に陥った長期入院者―が生み出されてしまったのです」

「訴訟するほかない」

「政府は50年にわたって、勧告を無視し続けた。政府の審議にもたびたびかけたけれど、変化の兆しはなかった」

「変化を起こすならば、訴訟のほかにもう方法は残されていなかった」

アメリカでも1970年代に、精神病院に対して「治療のない拘禁は違法である」という判決が下された訴訟があった。最後の手段に望みをつなぎ、東谷さんたちが「精神医療国家賠償請求訴訟研究会」を立ち上げたころ、約40年にわたる入院生活を終えたのが、伊藤さんだった。

皮肉なきっかけ

「2011年3月11日、部屋がぐらぐらっと揺れて、天井の配管が落ちてきた」

東日本大震災で、伊藤さんが入院していた福島県の病院が被災した。

「着の身着のままで逃げた。ポケットにあったテレホンカードで、昔の入院仲間だった作家の織田淳太郎さんに電話した。それがきっかけで、開放医療を専門にする石川信義先生にも会って、グループホームでの生活を勧められた」

「最初は社会でやってく自信がなかった。免許もないし、定職もないし、『俺なんか何もできない』と思ってたから。でも、試しに生活してみたら、それがよくて、入居することになった」

グループホームで2年を過ごした後、伊藤さんは一人暮らしを始めた。

「それからは、自分でなんでもやりたい、一人で生活できるようになりたいと思うようになった。いい部屋が見つかったから、引っ越しもした。今は確定申告もしたり」

伊藤さんがピアサポートの活動を始めたのもそれからだった。

そして、決断へ

当事者による自助的なサポートを意味する「ピア(仲間)サポート」の仕事の一環で、伊藤さんは病院訪問や講演を行うようになった。この活動を通じて、伊藤さんは多くの精神病患者に会うことになる。

「病院で、俺と同世代の女性患者さんに会った。彼女は『私も退院したいけど、できるかな』と、不安そうに話しかけてきた。『大丈夫だよ、できるよ』って励ましたら彼女は、分かったような顔をして、頷いた」

「それを見て、施設症に陥って苦しんでる人がいっぱいいるって分かったんだ。本心では社会復帰したいのにできると思えなくなっちゃった人たち。『どうせ自分は何もできない』と思っていた、あのころの俺みたいな人たちが」

「自分が39年間も出られなかったわけが、分かってきた。施設症で、退院する気力も奪われていたんだって」

心境の変化の中で、伊藤さんは訴訟の原告になることを決める。

「訴訟をするのは、最初は迷った。自信なかった。勝てっこないとか、大変な思いをするとか言われたし。だから初めは電話して、断ったの」

「でも、施設症になった患者さんに会うたびに、この裁判はこういう人たちを少しでも減らすための裁判だと思うようになっていった。俺でもできるなら、少しでも後押しをできたらと思った」

「それに、考えてみたら、今までは人に言われて行動してばかりだった。だから、今度は、人に言われるんじゃなくて、自分の意思でやる・やらないを決めたいと思った。そうじゃないと人間らしくないって思ったんだよ」

人間らしく生きる未来へ

「退院してから、絵の個展を開いた。あれは、嬉しかったね。夢がかなったと思った」相撲取りになる夢は長期入院によって阻まれたが、伊藤さんは絵を描く夢だけは守った。

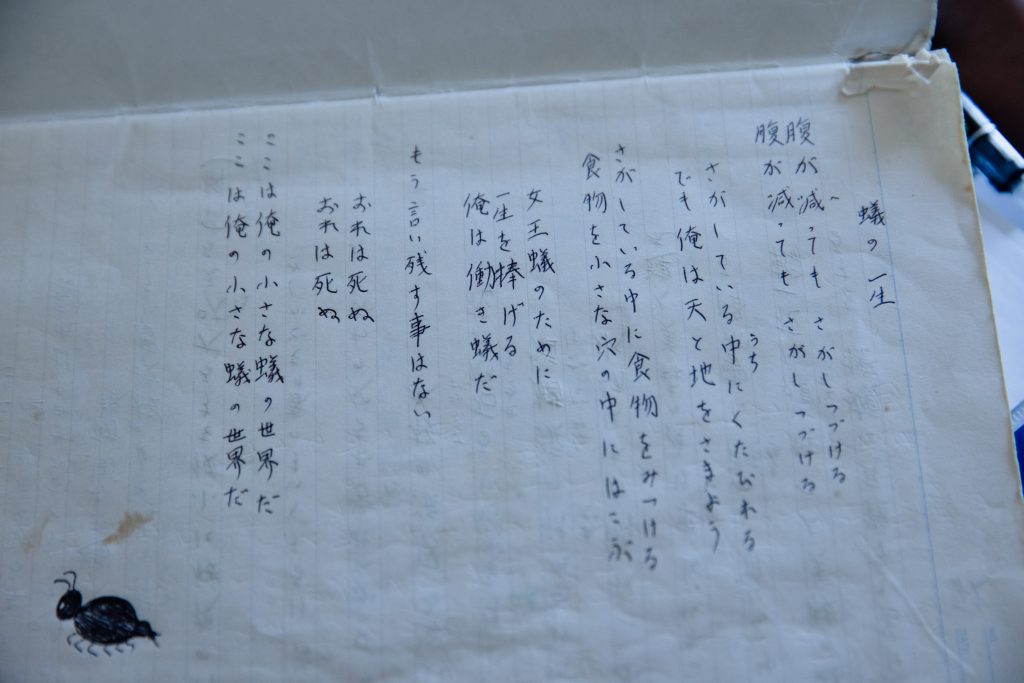

出展した絵と並んで、伊藤さんが5歳のころに亡くなったお母さんの位牌があった。隣にある古いノートをめくると、「蟻の一生」という詩がある。

「これは、病院の中で、昭和の終わりごろに書いた詩」と伊藤さんは紹介する。

「ここは俺の小さな蟻の世界だ ここは俺の小さな蟻の世界だ」

この「蟻」が当時の伊藤さん自身をさしていたのか、長期入院のあいだに亡くなった伊藤さんのお父さんをさしていたのかは分からない。

「外の世界は、空気が美味い」伊藤さんは玄関を出て深呼吸する。

「自由に散歩に出かけられる。食べたいものも食べられる。運動もできる。カラオケもできるし、卓球も囲碁もやりたいときにできる。自分でできる」

「ここに暮らし始めて、友達もたくさんできた。社会はこんなにいいところなんだって、病院の中にいるみんなにも分かってもらいたい」

「自由」とはきっと「自分で決めることができる世界」のことだ。

伊藤さんは、自分で選び、自分で決断して自分の人生をつかみ取るまでに、これほどの時間がかかった。

これからは伊藤さんは、構造的な問題によって「自分で決めた人生」を送ることができない仲間たちに対して、「大丈夫だよ」と後押しするための活動をしていく。

「鳥は空に、魚は水に、人は社会に」

392万人すべての精神病患者が、地域社会の中で、人間らしく生きられるように。

取材・文/原口侑子(Yuko Haraguchi)

撮影/神宮巨樹(Ooki Jingu)

編集/杜多真衣(Mai Toda)