25年を経た今踏み出す、同性カップルの大きな挑戦

2019.2.14

2019.2.14

大江千束さん・小川葉子さんカップルと同性婚訴訟のストーリー

小川さんの話/1970年代

「10代のころは、早く歳をとりたいと思っていました」と、小川葉子さんは話し始める。

「病気かなと思っていた。仲間もいないと思っていた。広辞苑で調べても、『異常性愛』とか、そんな言葉しか出てこなくて。結婚なんてできないだろうし、誰とも分かち合えないまま白髪のおばあちゃんになって死んでいくだろうなって思っていた。だから早く歳をとりたかった」

「それが、レズビアンのコミュニティで救ってもらった。『あなただけじゃないんだよ』って。『いっぱいいるからね』って」

55歳になる小川さんは今、パートナーの大江千束さん(58)と暮らして20余年になる。そのころから家にいるペットのインコも、もう20歳を超える。

ふたりの暮らし/1990年代

ふたりがパートナーになったのは25年前。30代のころレズビアンのコミュニティを通じて知り合い、付き合い始めた。大江さんはメーカーやケーブルテレビの会社、小川さんは種苗会社などを経て、現在はふたりとも相談支援事業の現場で働いている。

「最近では職場も一緒になって、いつも顔を突き合わせているから大変なこともあります」と笑う小川さん。一緒に過ごした25年というのは異性の夫婦であれば銀婚式の期間だが、法律上の「結婚」ができないふたりには数え始めの「入籍日」はない。「パートナーになって25年、一緒に暮らして20数年」と自己紹介する。

一貫して共働きのカップルであるふたり。生活を始めた当初は経済的にも家事に関しても対等でいようと考えていたが、「20年以上経つと、きっちりと半々に割らなくてもいいよねと思うようになりました。家事も得意な方がやればいいし、稼ぎもそのとき多い方が出せばいい」と変化を語る。

仕事と並行してふたりは、レズビアンやバイセクシュアルの女性のためのコミュニティ、LOUD(Lesbians of Undeniable Drive)も一緒に運営している。「LOUDはもう、生活の一部。私たちが関わり始めてからの20数年で、ここに来てくれた人は延べ10数万人を数えます」

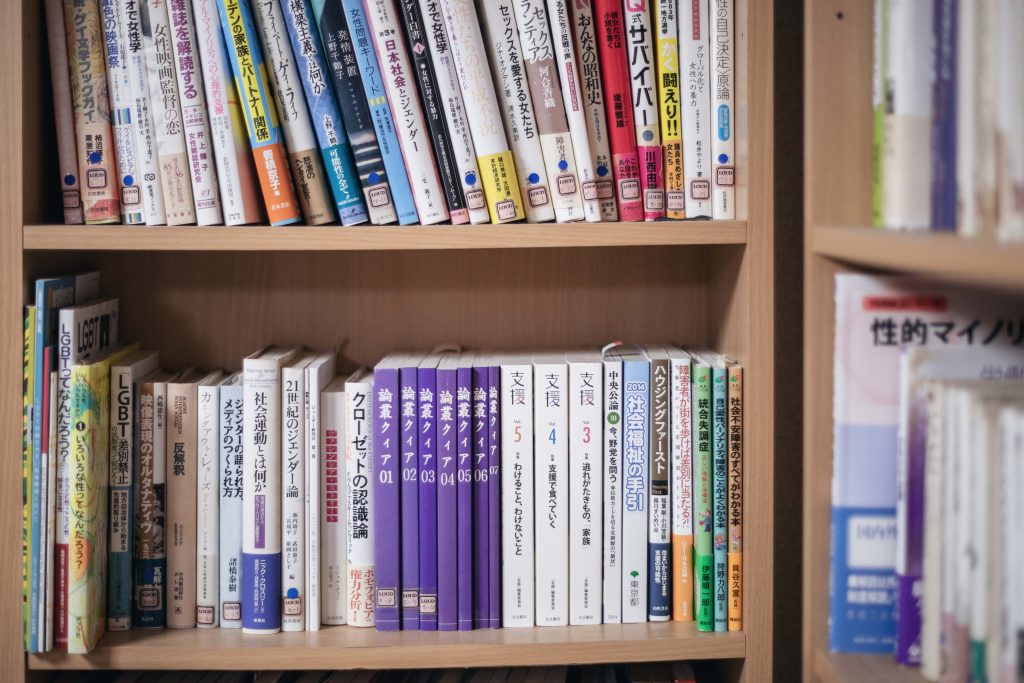

ふたりが話を聞かせてくれたのもLOUDのスペース。LGBTQに関する書籍がずらっとそろった書棚に囲まれて、アットホームな空間だ。

25年間で分かったこと(大江さんの話)/2000年代

一方、大江さんは早い段階から自らの性的指向を受け入れており、高校時代に彼女もいた。それでも家族に伝えるのは苦労した。

「私は自分の人生にプライドも自信もあったし、何ひとつ間違っていないという自信もあった。でも、いざ家族や親戚を前にすると、気づいたら号泣していて、しゃくりあげながら弁明していた。そのとき私の中にあったのは、ものすごい緊張と、くやしさがないまぜになった気持ちでした。私の大事にしている人生を、なんで否定されないといけないのだろうって」

それは、すでに小川さんとパートナーになって10年以上が経った、ある大みそかのことだった。家族・親戚が集まった場所で、大江さんのセクシュアリティが糾弾されることがあった。結婚もできないような人には欠陥がある、と言う親戚もいた。

「そんな親戚に、父は一言も言い返せなかった。そのとき父のほうを見ると、ぐっと握りこぶしをひざの上で作って、真っ赤な顔でうつむいていました。私は泣いて親戚に説明しながら、早く小川さんの待つ家に帰りたい、帰って年越しそばを食べたい、と思っていました」

「年が明けて父にまた会ったとき、父が言ったのは、『あのときはかばえなくて悪かったな』という言葉でした。それを聞いて、そうか、父はそんな風に思っていたんだって思ってびっくりすると同時に、自分だってどう伝えたらいいかわからないことを、家族が私に代わってうまい説明なんてできないだろうなって思うようになりました」

「ほかにも、思い出したくないこと、忘れようとして忘れてしまったことはたくさんあります」というふたりが25年の歳月をかけて乗り越えてきたのは、彼女たち自身の感情だけではない。「当事者がかかえる課題はそのまま社会の課題であると、この25年でよく分かってきました」と大江さん。

異性愛者のふりをして仕事をしていたこともあると話す大江さんだが、レズビアンコミュニティの仲間に支えられて、「自分らしく生きよう、見える存在になろう」と思えるようになったという。

「コミュニティから勇気をもらったことのお返しをしたい、自分ができることはできる限りやっていきたいと、LGBTQの活動を通じて声を上げるようになりました」

今でも大変なこと(小川さん)/2018年

この25年で、LGBTQをめぐる社会の報道は大きく変わった。情報量も急激に増え、「今はネットを通じて仲間を探すのも簡単になりました。一方で、今も変わらず生きづらさを抱える人もたくさんいます」と語るのは小川さん。

「LOUDにも、『死にたい』って泣きながら相談の電話をくれた子がいました。その子に私は、自分が言ってもらったのとそっくりそのまま、同じことを言ったの。『一人だと思ってつらいよね。でもあなたが出会えていないだけで、仲間はたくさんいるよ。死ななくてもいいんだよ。』って。『ネットでいろいろなことを調べなさい。世界が広がるから』って」

ふたりは2018年9月に始まった中野区のパートナーシップ証明に登録した第一号。今ではLOUDをはじめとするさまざまな活動を通じて、LGBTQの相談を受ける側でもある。しかし彼女たちは今もまだ、生活に困難を感じる当事者でもある。

「少し前に、病気を患い入院して治療を勧められたとき、」と小川さん。「病院から『ご家族と暮らしていますか』と聞かれた。病気をして一番しんどいときに、同性のパートナーがいることを、どう説明したら良いのかと考えがまとまらなかった」

小川さんは、入院を断念することになった。

「始まったばかりですが、区のパートナーシップ証明の制度は一定の状況では考慮されるという話です。気持ち的にも、とても嬉しい。でもそれだけでは十分ではないんです」

市区町村のパートナーシップ証明では、結婚している異性のカップルと同じ法律上の保護はない。結婚しているカップルのように、パートナーの一方が死亡したときに相続もできないし、税金や社会保障の面での優遇もなく、別れるときにも財産分与の権利はない。

保険や福利厚生といった民間の手当てについても、結婚している異性のカップルと同じようには受けられない場合も多い。冒頭にふたりが「当初は対等な関係を求めていた」と言っていたのも、こうした背景を考えると頷ける。

結婚制度を議論するきっかけになる(大江さん)

「私たちには何かあったときに、家族として何の保障もされていないのです」不安を口にするのは大江さんだ。「私たちは今のままだと『世帯』とみなされない。そうすると震災のときにどうなるか。避難は世帯ごとに行うので、一緒に避難もできないんです。もう長年、生活を共にしているのに」

「何かあったときのことを考えると、既存の結婚制度を使うことができればと思うのです」

「とはいえ、私たちは、結婚するもしないも自由だという立場で考えていて、もともと結婚制度自体に、もろ手を挙げて賛成というわけではないんです」と大江さんは続ける。

今の時代、結婚制度が必要だというのは自明のことではない。異性間でも結婚という形を選ばないカップルもいる。

「そもそも、現行の結婚制度にも問題はあります。古い家制度の影響にも問題がありますが、一番大きいのは、制度の中にジェンダーの平等がないということ。現在はまだ女性と男性で婚姻が可能な年齢が違うし、女性にのみ再婚禁止期間がある。夫婦を同姓にするという決まりによって姓を変える多くは女性です」

「私たちが同性同士で結婚することが、『美しい日本の家族像』に反すると言われることがあります。家族像って何でしょうか?10家族あれば10通りの家族像があるはずですよね」

「私たちは、同性婚の議論を始めることで、ジェンダーの不平等にも揺さぶりをかけたい。同性同士が結婚するとなると、夫婦別姓の議論も起こるでしょう。同性婚が既存の結婚制度にぶつけられることで、制度の問題点が明らかになり、家族のあり方に対する議論が生じることになります」

日本の社会の歴史は、家族のあり方の変遷の歴史でもある。いわゆる「家族像」が画一化してきたのも戦後になってからにすぎないし、本当は「典型的な家族像」というものは存在しない。実はこの訴訟は、LGBTQだけの問題ではないのだ。

同性婚訴訟/「こういう訴訟が起こるのが当たり前という国に」(小川さん)/2019年

「それに、そもそも選択すらできないということが問題ですから。」と、今度は小川さんが続ける。「私たちはスタートラインにも立てません」

2月14日、同性のカップルに婚姻が認められないのは法の下の平等に反するとして、国に対し同性婚を求める訴訟が、日本で初めて提起される。ふたりも原告になる。

この訴訟は、弁護団によって、「結婚の自由をすべての人に」訴訟と名付けられている。婚姻をする自由、しない自由の両方が、法律上の性別が違うカップルであっても、同じカップルであっても、認められるようになって欲しいということで名付けられた。

東京だけでなく、札幌、名古屋、大阪の裁判所でも提訴され、全国で13カップルが原告となる。

初めての訴訟に当初は及び腰だったというふたり。しかし、「自分たちが権利を主張しないと何も変わらない」と決断した。

「25年前でも、もし同性婚訴訟が起これば参加したかもしれない。でも今やっと日本も、こういう訴訟が起こるのも当たり前という国になってきて、私たちも中高年になった。これが最後のチャンスだと思っています」と話す小川さん。

「生きている間に同性婚が認められて法律が出来るかどうかは分からない。負けるという人もいます。でも世の中のことはわからない。負けるかもしれないけれども、私たちが声を上げることで、あとに続く人たちが必ず出てくる。後につながればいいって思うんです」

アメリカで最初に同性婚を求める訴訟が起こされたのは1971年。連邦最高裁が「同性婚の禁止は憲法違反」とする判決を出したのはそれから時代が下って2015年6月のことだった。

25年後の未来(大江さん)/2040年代

小川さんが話し終わるのを待って、大江さんが口を開く。

「私たち、レズビアンだからといって後ろ指をさされないようにと思って、今までずっと、人一倍がんばってきた。レズビアンを代表しているわけでもないんですけど」

「今でも小川さんは地域での活動を精力的に行っているんですけど、雪が降ったら隣の家も雪かきしたり、誰に言われたわけでもないのに、周りの人に認めてもらうためにがんばっちゃうんです」

「でも、正直疲れたよね、と最近は思う。私たちも歳をとって、若いころみたいにもうそんなに頑張りたくないという気持ちがあります」

「私もLGBTQ関係の活動が忙しくてプライベートの時間をなかなか取れず、そろそろ活動に使う時間も少なくしていこうと思っていたところでした。そこに、同性婚訴訟を起こすという話が来て。今回、自分のかかわることとして最後に打って出ようと、決めたんです」

「私がこの訴訟に関して言いたいことはひとつ。『司法がどう判断するか、見てみたい』これに尽きます。時間はかかるけれど、今、時代は着実に動いている。このうねりを途切れさせないようにしなければいけない。もう少し健康でいて、この先々の激動の時代を、見守っていきたい、そう思います」

大江さんが最後に語ったのは25年後の未来の風景だった。

「街角で、久しぶりに会う若い男女の友人がしゃべっている。『俺、こないだ結婚したんだ』という男の子に、『おめでとう!誰と結婚したの?男の人?女の人?』と女の子」

「男の子が、『男だよ!それより知ってる?結婚するときに知ったんだけどさ、この国では、昔は同性同士の結婚は禁止されてたんだってよ。』というと、『うそでしょ?そんな野蛮な国だったの?!』と女の子はびっくりするんです」

「これがもう未来の話じゃないところもある。オランダでは、25歳以下の若者の中には、同性婚が禁止されていた時代があったことすら知らない人たちも多くいると、オランダの国会議員に聞きました。日本でも、同性婚が当たり前になる日がきっと来ます」

取材・文/原口侑子(Yuko Haraguchi)

撮影/神宮巨樹(Ooki Jingu)

編集/杜多真衣(Mai Toda)